|

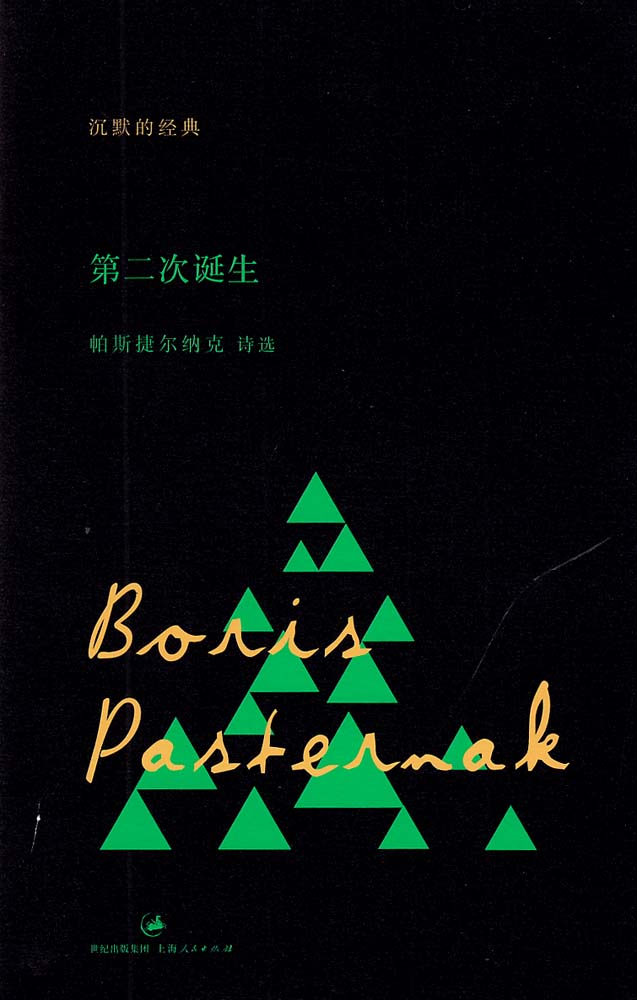

在“不需要诗歌的时代”,我们更需要伟大的诗歌。近日,诗歌译丛“沉默的经典”出版。首批四本诗集涵括了20世纪最为经典的四位诗人——劳伦斯、帕斯捷尔纳克、勒韦尔迪和索雷斯库的诗作。丛书由国内知名的诗人与研究者(高兴、树才、吴笛等)倾心译介。 在“不需要诗歌的时代”,我们更需要伟大的诗歌。近日,诗歌译丛“沉默的经典”出版。首批四本诗集涵括了20世纪最为经典的四位诗人——劳伦斯、帕斯捷尔纳克、勒韦尔迪和索雷斯库的诗作。丛书由国内知名的诗人与研究者(高兴、树才、吴笛等)倾心译介。

索雷斯库是罗马尼亚著名的先锋派诗人,其诗简洁而充满象征意义。虽然索雷斯库的诗歌此前已零星见诸国内文学刊物,在中国诗歌圈内也颇受推崇,但一直没有全面收录其作品的诗集在国内面市。此次由世纪文景出版的《水的空白》填补了这一空白。这本诗集收录了索雷斯库各个时期的诗作一百多首,由翻译家、学者高兴从罗马尼亚文精心译出。

勒韦尔迪是著名法国诗人,其诗灵动、优美,是超现实主义的先驱。英国作家劳伦斯岁是妇孺皆知的名家,其诗作亦脍炙人口,堪称杰作。帕斯捷尔纳克继承了俄罗斯诗歌的伟大抒情传统,又兼收象征派、阿克梅派和未来派的诗歌技巧,终成独树一帜的抒情大师。世纪文景此次诚意邀请著名译者、诗人树才和著名译者吴笛对勒韦尔迪、劳伦斯与帕斯捷尔纳克的经典译本进行修订,并增加了一些新的诗作。

此外,“沉默的经典”诗歌译丛还将继续推出著名诗人菲利普·拉金、哈特·克莱恩、伊夫·博纳富瓦、露易丝·格丽克、勒内·夏尔等人的诗集。

勒韦尔迪是法国超现实主义的先驱。诗行外壳的精致,以及诗意内涵的飘忽,构成勒韦尔迪整个诗歌的最显著特点。他把生命无条件地投入到诗歌里,正是想另辟蹊径,让自己走进生命的更幽暗处,用把死亡推出体外的手,去探测渺小一己的全部内在神秘。

一颗黑色太阳

树才 (翻译家)

我喜爱的法国诗人,我闭着眼睛也能数出十几位,但如果你问我,谁是其中最让我惊心动魄的,我会毫不犹豫地回答你,是彼埃尔·勒韦尔迪。

我很早就喜爱上了这位诗人!1987年,我的大学毕业论文《灵魂苍白之静美——试论勒韦尔迪的诗》,写的是他;大学毕业工作后,我利用业余时间,以蚂蚁搬家般的耐心,把一位法国诗人的整本诗集译成中文的,是他;我在梦中居然还能真切地同一位从未谋面的死者对话的,也是他……1990年,我满腹心事,要远赴非洲的塞内加尔去做外交官;当我把积攒多年的诗稿和译稿交到好朋友莫非手中时,我曾不无绝望地想:也许要等到50岁,我才能把勒韦尔迪的译诗出成书!

十几年就这么一晃过去了。伴随着我自己孤寂的诗歌写作,勒韦尔迪的诗,连同他孤僻、幽深的个人生活,已渗透到我敏感、绝望的每一个汗毛孔里。勒韦尔迪对我的启示是巨大的。是他,迫使我去思索写诗和生活之间,那纠缠不清却又悲怆无奈的神秘的相互依存关系。

可以这么说,自从读懂了勒韦尔迪的诗和生命之后,我就虚无而快乐地接受着当代诗人的失败处境。我不是要活得像个诗人,我必须是!所以,无怨而平静地活下去,对我来说,并非一桩耻辱,而恰恰是一种考验。对一个诗人来说,耻辱永远是,也只能是,他仅仅借用了诗歌的名义,却没有奉献出诗篇!年轻时的浪漫感伤,并不能真的触及心灵;名利心的推动激发,也只能满足一下虚荣;对情绪和感官的迷恋,常常会诱惑一个诗人烂醉在酒色之中,以呓语来取代一笔一画的写作……孤独地探索生命和美,这在每一个时代,对每一个诗人,都是致命的。

应该从勒韦尔迪那里汲取力量。他是一位被卷进漩涡但有力量随漩涡前进的诗人。这位伫立着的漂泊者,怀着克制,怀着禁欲这冷却的火焰,以特殊的深度,向我们披露人世间的真实。他的名字常常是滴血无声的。

但他同时又活得多么偏僻,写得多么固执!他一生的全部努力,就是试着去剥“心脏的皮”。世俗意义上的成功与否,他好像已无暇顾及。他甚至就这样简缩了自己的一生:“生于……死于……/没有事件/没有日期/什么也没有/这好极了”。

而我是幸运的,我只等到37岁,这本《勒韦尔迪诗选》就成书了!

帕斯捷尔纳克继承了俄罗斯诗歌的伟大抒情传统,又兼收象征派、阿克梅派和未来派的诗歌技巧,终成独树一帜的抒情大师。帕斯捷尔纳克的诗早期有些晦涩,后来即转向沉痛和硬朗,晚年有。

一种奇特的明亮

吴笛(翻译家)

记得是在1986年的秋天,我在外国文学课堂上讲解帕斯捷尔纳克长篇小说《日瓦戈医生》的时候,从学校借来了属于内部资料的由大卫·里恩执导的同名影片录像带,在电教室播放。我也趁机一起观看。看着看着,发现能坐一百多人的大教室挤得水泄不通,闻讯赶来的同学甚至只能站在过道里观看。我与同学们一样,被这部影片的艺术魅力所深深感染。尤其是其中的一个场景,让我久久难以忘怀。

|