|

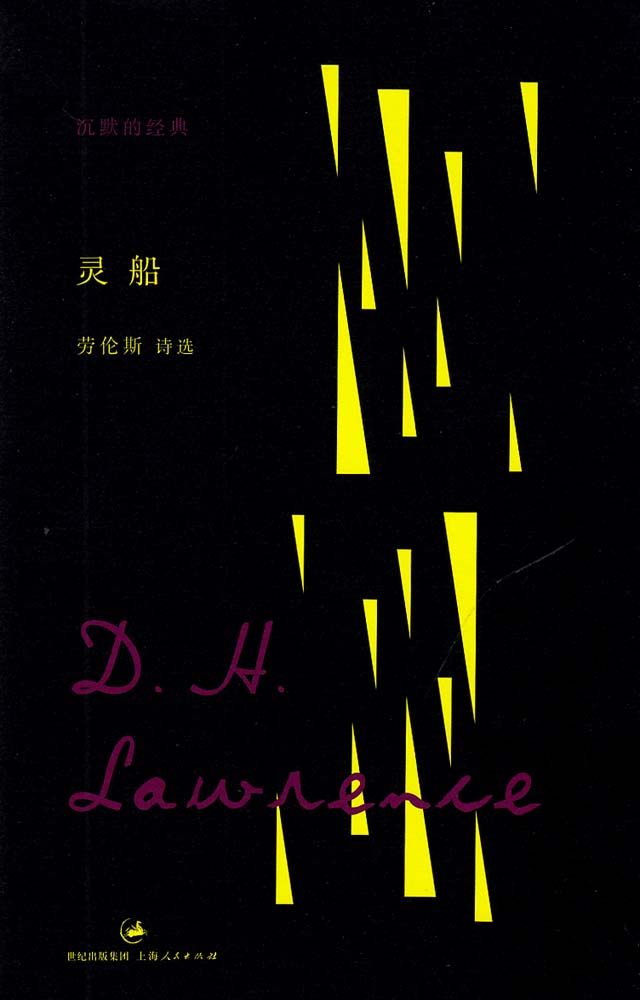

人从诞生,就必然一步一步地迈向死亡。令人尤其感到悲哀和痛苦的不是“必死”本身,而是对“必死”的认识。似乎人一生的目的就是在等待死神的来临。作为一个比世间的大多数人都更加受到死亡威胁的人,劳伦斯以宗教般的热忱感激着、体悟着人世的每一个美妙时刻,他不仅以细腻微妙的笔触直接探察人类生命中最隐秘的角落,赞叹两性交融的完美结合对于成就人类完整生命和性格的本质作用,在生命的精髓里找到了永恒的价值,而且更以预言家的身份,对于生与死的哲学问题进行了严肃的思索。在劳伦斯的作品中,死亡的背景始终存在,只有当死亡是生命的一个组成部分时,生命才成其为生命。他不仅仅是一位出色的小说家,还在很大程度上是一位具备了优秀诗人的特质的伟大诗人,在其晚期的名诗《灵船》中,劳伦斯以彻悟的心境,对于“死亡”这个人类永恒的话题作出了自己独特的解答。 人从诞生,就必然一步一步地迈向死亡。令人尤其感到悲哀和痛苦的不是“必死”本身,而是对“必死”的认识。似乎人一生的目的就是在等待死神的来临。作为一个比世间的大多数人都更加受到死亡威胁的人,劳伦斯以宗教般的热忱感激着、体悟着人世的每一个美妙时刻,他不仅以细腻微妙的笔触直接探察人类生命中最隐秘的角落,赞叹两性交融的完美结合对于成就人类完整生命和性格的本质作用,在生命的精髓里找到了永恒的价值,而且更以预言家的身份,对于生与死的哲学问题进行了严肃的思索。在劳伦斯的作品中,死亡的背景始终存在,只有当死亡是生命的一个组成部分时,生命才成其为生命。他不仅仅是一位出色的小说家,还在很大程度上是一位具备了优秀诗人的特质的伟大诗人,在其晚期的名诗《灵船》中,劳伦斯以彻悟的心境,对于“死亡”这个人类永恒的话题作出了自己独特的解答。

走向死亡

一开头,诗人就给我们描绘出了一幅秋风瑟瑟、万物凋零的萧条景象,预示着我们必须为自己“造一只灵船”,走向死亡。这种悲观的情绪并非空穴来风,第一次世界大战的残酷阴影带给每一个欧洲人以黑暗的回忆,更给予劳伦斯那颗纯真而敏感的心灵以深深的重创,简直摧毁了他以往对这个世界、这个时代的坚定信念。“战争摧毁了我”,“我像裹着尸衣的死亡一样僵冷”。他断言,欧洲正在经历一场没有彩虹的洪水,我们在死亡中选择了我们的退化(《劳伦斯评论集》,上海文艺出版社,1995 年第一版)。同时,随着工业文明对人类生命的逐渐侵蚀,当众人以宗教般的狂热纷纷向机器工业顶礼膜拜时,劳伦斯却敏锐地察觉到,文明正在腐败:

我们正在死亡,正在死亡,我们大家正在死亡,

在我们身上升起的死亡洪水不可阻挡,

它很快就会淹没世界,淹没外部世界。

我们正在死亡,正在死亡,我们的躯体正在

一点一点地死亡,

我们的力量离开了我们,

我们的灵魂在洪水之上的黑雨中赤身裸体地哆嗦。

在我们的生命之树的最后的枝丫上寒颤。(《灵船》)

作为一个愤世嫉俗者,劳伦斯是以一个“不戴面具”的创造者形象出现在我们面前的,他以赤裸直抵虚伪,以血性反击理性的桎梏,以智性洗刷传统腐朽的一面。作为一个自然本性的膜拜者,劳伦斯更是不遗余力地投入了对现代工业文明的反拨之中。

死亡犹如一把“达摩克利斯剑”始终悬在每一个人的头上,以致死亡意识犹如一张巨网紧紧笼罩着垂暮之人的整个心房。本能的求生欲总是试图避开种种生命障碍,“知其不可为而为之”地为生命的延续苦苦挣扎、奋斗,甚至想与这些难以逃脱的死亡进行“讨价还价”。然而,从小体弱多病,在现实人生中距离死亡最近的劳伦斯,却毫不畏惧地直面死亡。他大声地呼吁人们:“为自己制造一只灵船吧,因为你必须走完最漫长的旅程,抵达湮灭。”在劳伦斯看来,“走向死亡”是他的时代和欧洲的综合病症,而只有“直面死亡”,才是对症良药:

我们正在死亡,我们正在死亡,我们现在能做的一切,

就是心甘情愿地死亡,制作灵船,

带上灵船去进行最长的一次航行。(《灵船》)

“死亡”的根本特性之一,就是其“不可让渡性”,人类难逃死亡的噩运。人类学大师马林诺夫斯基说:“个人间的感情,和‘死亡’这一事实的存在——死亡是人生一切事件中最有破坏性和阻性的一椿——恐怕就是宗教信仰的泉源。”而事实上,“正是从死亡意识中产生了人类最初的灵魂崇拜、祖先崇拜,进而产生灵魂不灭观念和最高主宰崇拜。从某种意义上说,所有宗教都是力图解答死之奥秘,提供超越死亡之途的解释传统。”劳伦斯历来是一位虔诚的关于生命存在的拷问者和追寻者,他总是进入生命的深层,执著于生命本质问题的探讨和研究。他早期的作品为我们打开了两性世界的隐秘角落,他对于情爱的表现,并非着眼于情感和情欲的肤浅层面,而是深入于人的本质之中,使人们体验到某种深层次的不安。这种不安的情绪到了诗人生命的后期,便转化为对另一种存在——死亡——的探索和想象。既然死亡是一种必然,那么我们能做的只能是迎接死亡,走向死亡。

|