|

曾经写过,最喜欢的一支电影插曲是《日瓦戈医生》里的《重逢有日》。每次旋律响起,脑子里都会出现这样一幅画面:雪橇像一对并排的笔一样在西伯利亚的大地上划过,融雪之下翻起一朵朵小小的泥浪,它们嗒然落地,又很快在零下三十摄氏度的空气里冰冻起来。 曾经写过,最喜欢的一支电影插曲是《日瓦戈医生》里的《重逢有日》。每次旋律响起,脑子里都会出现这样一幅画面:雪橇像一对并排的笔一样在西伯利亚的大地上划过,融雪之下翻起一朵朵小小的泥浪,它们嗒然落地,又很快在零下三十摄氏度的空气里冰冻起来。

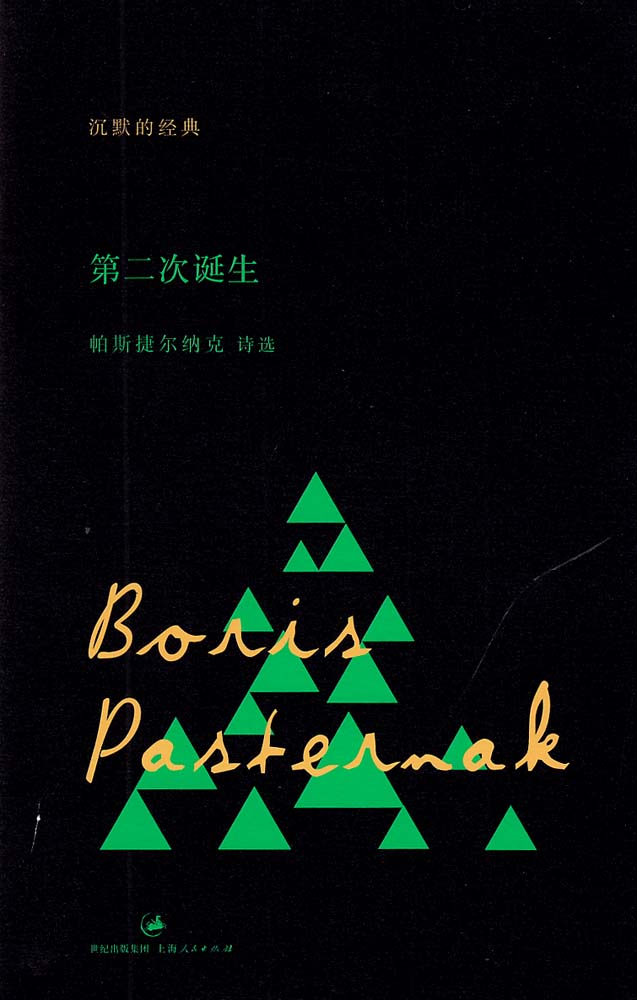

最早读的一首帕斯捷尔纳克的诗,就是写这种景象的:“二月,墨水足够用来痛哭/大放悲声抒写二月/一直到轰响的泥泞/燃起黑色的春天”,有声,有色,有形。帕斯捷尔纳克出身书香门第,饱受古典音乐熏陶,写出的诗也是黄钟大吕,气象恢弘,如交响乐一般。他喜欢有爆破性的用词和意象:一声号哭,一道闪光,一记刀劈,一个紧抓的动作,喜欢富能量的自然性意象,例如燃烧、冰冻、皲裂、生命的成长。按照常规,他早年也以抒情为主,中后期展开思辨、叙事,晚年完成的史诗级长篇小说《日瓦戈医生》里,收入了十多首“日瓦戈的诗”,早期青春旺盛,后期变得深沉凝重,吻合日瓦戈的人生,也与作家本人的心迹一致。

犀利的五感加上瑰奇的想象力,就是强大的文学。帕斯捷尔纳克几乎可把世上的任何事物纳入诗中,千变万化而不落俗套,每一个摄入眼里的画面,在他写来都会富有奇特的激情。仅以《夏娃》为例:起初是写景,静中有动:“正午从陡峭的岸上/向池塘投下片片彩云/如同渔夫撒下渔网”,然后写一群浴客,有男有女,还有儿童,几个人上岸拧干衣服,至此风平浪静,随即一个比喻让文字里的温度陡然上升:那些人“恰似一群黄颌蛇/转来转去,蜿蜒爬行/仿佛是诱人的蛇/藏进了潮湿的针织品”。“蛇”的意象一现,夏娃呼之欲出,诗人转向咏叹:“哦,女人,你的目光和神色/绝不会使我丧魂失态……你就是慌乱与恐惧/你就是男子之心的战栗。”

帕氏的大多数诗,都在向读者展示强大的兴风作浪的能力。例如《铃兰》:“酷热自清晨开始。但是/只要拨开灌木,沉重的正午/就会喀嚓一声碎裂在后方”,并没有具体的事情发生,但环境的沉寂已神奇地被打破了,接下去,“……它的肋骨和光线扑通一声/栽倒在颤抖的光彩的边缘”,画面完全动了起来。他把所有的意象都置于人的感官的干预之下,诗句的空间里始终潜伏着无形的力量,如同上帝,时时拨动那些无生命的物体,你像坐在电影院里一般,紧张地等待着一场由不知何处扇动的蝶翅引发的飓风。

|