|

故事要从14年前说起。当时我的第十本书刚交稿,却陷入了大出版社的内斗,他们刚刚把请我写书的编辑给解雇了。我的美国出版商破产了,欠我1.9万美元。文化研究类书籍的市场在走下坡路。我的主题(古典音乐)基本上都写光了。我得找一个经纪人。 故事要从14年前说起。当时我的第十本书刚交稿,却陷入了大出版社的内斗,他们刚刚把请我写书的编辑给解雇了。我的美国出版商破产了,欠我1.9万美元。文化研究类书籍的市场在走下坡路。我的主题(古典音乐)基本上都写光了。我得找一个经纪人。

那些圈内人告诉我,强尼·盖勒(Jonny Geller)是你要找的。他是古旧的柯蒂斯·布朗(Curtis Brown)经纪公司冉冉升起的新星,而这家公司从我还没记忆起就守护着严肃文学。柔声细语的盖勒表示他从来不会代理知名作家。这不一样,我请求道。我在音乐领域有名,但我现在打算写三本小说。“先让我看看梗概。”他说。

我回家就开始动笔。但是我决定,像大多数合同那样依据梗概签约没什么意思,我要试试写完整本书看能不能成功。我花了 11 个月,在日常工作之外挤时间写小说。这比我想象的要艰难得多。以前写非虚构,你只要按部就班:研究问题,进行分析,然后以主题顺序或是编年顺序讲述清楚就行了。如果当中有空当,你就得去深挖一下,做更多研究。

而写小说则没有安全网,并且有接近无限多的可能性。你脑海里有几个人物,比方说4个。甲说的任何话做的任何事都会在乙、丙、丁身上各自激起反应。这就有256种排列组合。B的反应又会将选择项再次乘以256。你还没写到两行对话,已经要在65536种即兴次要情节里挣扎了。你唯一能施加的控制就是你对人物的理解,这一认知会在写作过程中改变和深化。作者的无助感有时候会压倒一切,他似乎沉迷于其中无法自拔,又兴奋愉快。

我完稿后发给盖勒,做好了漫长等待和被婉拒的心理准备。他过完周末就给我回电,说很喜欢,并分发给了6位出版社编辑。“如果6个星期没有消息你也别担心,现在是7月底,很多人都放假了。”他这样提醒我。

于是我和家人去地中海度假。刚到目的地,一份传真已经在宾馆等着我:我得到的第一份小说合同,竟然是预签三本书。相比起狂喜,我更觉得迷惑。不可能那么容易吧?

果然不容易。出版社是Headline,编辑是罗茜·德·库西(Rosie de Courcy)。我向一位美国书业大人物打听她,他对她赞不绝口,“她美貌,才华横溢,是全世界最好的小说编辑”。罗茜是出版界的传奇。80年代初她和前夫安东尼·奇塔姆(Anthony Cheetham)一起创立了一间小出版社叫 Century,渐渐地这间小公司的小说卖得越来越好。罗茜发现了梅芙·宾奇(Maeve Binchy)、潘妮·文森兹(Penny Vincenzi)等畅销书作家,机场书店架上放的一半都是她的人。“这只是熟能生巧而已,”她告诉我,“训练马的人也一样。”

Century 收购 Hutchinson 之后,与兰登书屋合并。奇塔姆卖掉自己的股份,从头开始,创立了 Orion 出版社,后来收购了 Weidenfeld 和 Gollancz。接着他们离了婚。罗茜加入了另一家出版社。我的书是她上任后买下的第一本小说。在吃中饭时她问我:“你想听建议吗?”

她拿出一份我的打印稿的复印件,粘着许多黄色的即时贴。“你可以不理任何一条,甚至全部。”她说。我把复印件带回家,细细查看。这些建议都不超过五六个词,每一条都是诊断型的激光束,将我的叙述一次性划分区域,然后清楚地指明路径。当我再次开始工作时,原本模糊的角色有了血肉,新鲜的角色进入焦点,小说厚了三分之一。修改过程花了4个月,这是我写作生涯中最激动人心的片段之一,堪比一次发现新大陆之旅。

在我写非虚构作品的经验中,编辑们除了抱怨篇幅长短或是插图花费太贵之外几乎啥也不干。整个流程极为程式化:你写完一本书,交稿,有一位在职编辑快速浏览一遍,然后找一位自由校对编辑检查有无重复和自相矛盾之处。之后编辑把稿子发还给你,限定很短的时间看完校样,等你再看到它,就已经在书店里了。非虚构类出版商在付完预付款到把出版社商标印在书脊上之间的这段时间里到底干了什么,对我来说真是个谜。

相较之下,小说编辑付出的心血,真是一种信念。这表现在一个编辑真的把你的小说人物当成活生生的人看待。如果这发生在午餐时,那震惊可是会让人窒息的。我听说,编辑高手会等到作者手里既没有叉子也没有酒杯的时候才开始。

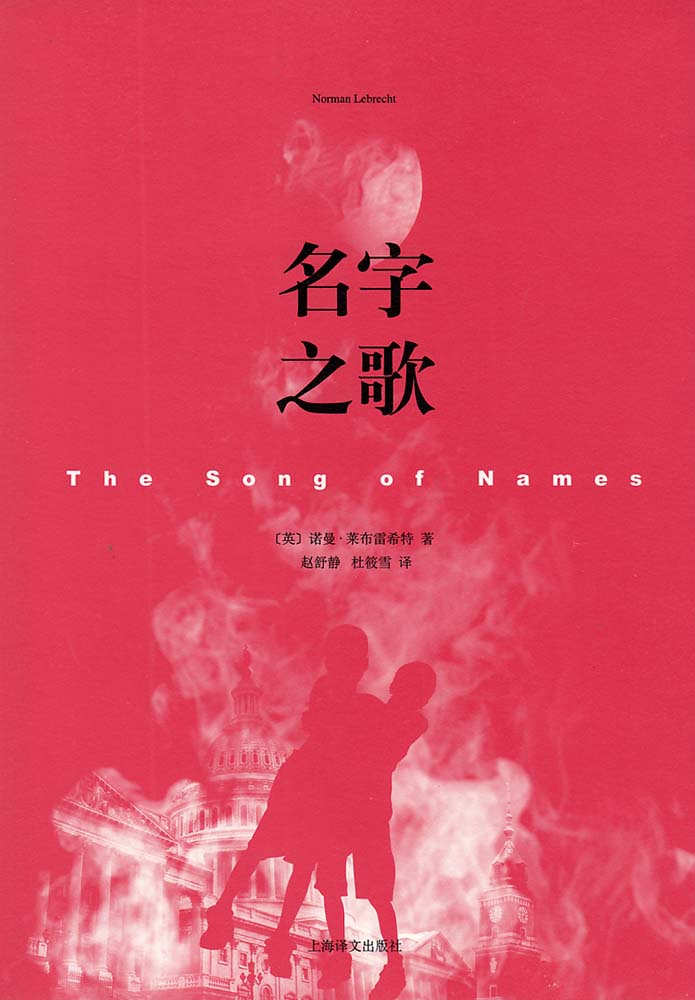

就我的小说而言,我的创新目标是模糊事实和想象的边界——试图克服一种不可能性,也就是用专业观察的传统手段来阐发音乐天才的秘密(相信我,我试过)。《名字之歌》讲的是两个男孩的故事,一个是天才小提琴演奏家,一个是公认的苦读儿,他们成长于战时伦敦,对彼此的需求超过任何寻常人。让一个小说里的天才经历特定的情境压力,能让人瞥见残忍的自我中心主义的核心,而这会出现在每一个天才人物的身上。我写的只是一个故事,但它展示了天才的隐遁和他用来躲避我们的诡计。

|