|

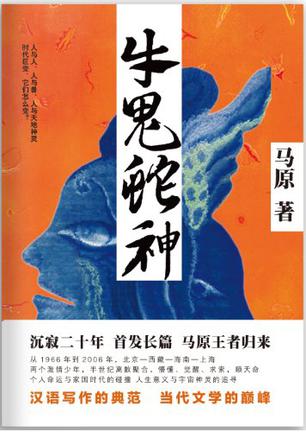

《牛鬼蛇神》的出版,成为过去一年文坛的热闹事件。引起躁动的原因,无非是小说作者马原,在宣称“小说已死”之后的20年,重回小说。 《牛鬼蛇神》的出版,成为过去一年文坛的热闹事件。引起躁动的原因,无非是小说作者马原,在宣称“小说已死”之后的20年,重回小说。

“我又回来了。能回到小说我自己也比较意外。”他说:写作时的“那种激动,那种热情,让我自己都惊讶”,“我回来了,又重新恢复了写小说的能力,让我特别开心。”马原的开心还不止于此。他最期待的不仅仅是重回小说能够得到读者的认可,更期待当年的一群伙伴能借着此书的出版重新重聚,他们中有余华、苏童、格非、莫言、北村、孙甘露、洪峰……

《牛鬼蛇神》出版后,先后获海南长篇小说大奖赛年度优秀作品奖、《当代》杂志评选的“长篇小说年度五佳”等奖项,同时也伴随着质疑的声音。小说的结构比较怪异,章节呈倒叙式安排,比如卷0《北京》,就是从第三章《大串联》开始,之后分别是第二章《革命》、第一章《革命之外》以及第0章《金钱或离别情绪》。故事的发展也并非按照时间顺序,而是跳跃性地进行。

我有很强的小说写作的冲动

读书报:当年您说过的“小说已死”,成为今天对自己最大的挑战。大家都很期待,《牛鬼蛇神》的出现是马原在向大家证明:小说还活着。您觉得自己做到了吗?

马原:我的生活远离人群,住在山上,连网络都没有,对外界议论知道得不太多。听说有很多异议,批评我的声音也有。批评主要偏重我个人的变化,小说里面哲学的部分、思索的部分,在20年前我的小说里面基本看不到,现在有相当的篇幅以哲思和讨论的方式呈现。批评是别人的看法,这不重要,重要的是我没有觉得小说跟我本人拉开距离后有多大缺憾——就像它是你的孩子,生出来后,过一段时间看,不会沮丧,没有遗憾。

我说“小说已死”,真正含义是说作为公共艺术的小说已经死了。即便今天的小说成为博物馆艺术的新成员,也需要维系,需要更稳定、更长久的生命力,只不过越来越小众了,成为很多人的个人行为,不再是一个国家一个城市族群主要的消费方式。小说从诞生之日起就是消费品,现在对小说的喜好,已经不再是大多数人的文化精神消费品。

读书报:在谈到重回小说的动力时,您提到两个重要人物:韩少功和格非。能具体说说吗?有媒体报道“2009年,马原应海南文联主席韩少功之邀,为长篇小说大奖写作”。如果是这样,写作似乎就显得功利。

马原:韩少功说过,你对海南这么熟悉,我们举办大奖赛你得参加,也希望能起个带动作用,扩大影响,所以力邀我加盟。这是缘起。即便他不约,我也该回来了,因为我有很强的小说写作的冲动。在这之前,我写过剧本,口述已有十几年的历史,用这种方式写了几百万字。我不回避这个缘起。记者怎么描述我没办法,就像我们一辈子都在媒体的眼皮底下生存,媒体说的有的如你意,有的不如你意,我不计较,从来不和媒体打笔墨官司。

生病以后,我和格非曾经聊到宗教话题。他很感慨,说如果你现在写东西,会有大变化,你现在关心的东西,是常人不会考虑的事情。他的话给了我很大鼓励,也许我在成为病人之后的思考,确实在写作的意义上,会有不同。

韩少功和格非从不同的方向为我的小说写作注入推力。他们的说法对我而言是同一件事。我当病人的三年多的时间,积累了对生命、对泛生命(包括动物、植物)的思考,对众生的关心比对我自己的关心更多,到了疯狂的地步。这种关心有相当的深入之后,一定有表达的愿望。我是职业小说家,就可能有完全不同的方式来进行个人表达。我愿意以比较偏虚构的方式把我对世界的理解、对世界的重构还原出来。我不大信得过逻辑。我在小说中也讨论逻辑的话题,有时候,非逻辑反逻辑反而更有力量。就像美国黑色幽默派作家约瑟夫·海勒,他就是典型的反逻辑。我把他的《第二十二条军规》归纳成马原式。你为什么上厕所,这时候的回答完全是反方向的,你为什么不能上厕所,完全和逻辑没有一点关系。

读书报:停笔20年,最终让您写作的契机是什么?

马原:一场大病会让任何一个人成为哲学家,你有生死问题的时候,你不想你的生死问题是不可能的,一旦想生死问题的时候,已经变成哲学家了。我的肺有重疾,但是未最后确诊。因为在检查确诊时,我从医院逃出来。我想,如果确诊,我的生命就开始倒计时;如果不是,也面临生死问题,要接受化疗、射线,开胸手术。

|