|

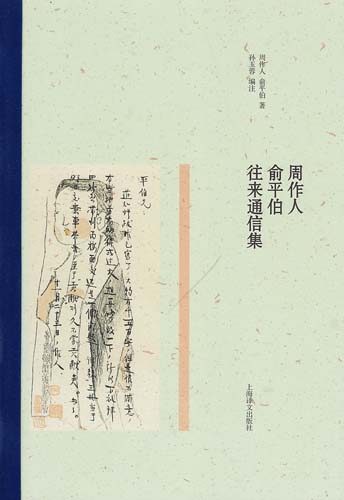

由俞平伯研究专家孙玉蓉编注的《周作人俞平伯往来通信集》已由上海译文出版社出版。书中收二人书信391通,历时四十余载,内容丰富,掌故繁多,且装帧精美,彩色图版尤其喜人。现代文学史上有些不常被提起,却意味深远的往事,可从这些信中读到,因补充了不少细节,遂使轮廓清晰起来。此处拈出几件,略加述说,以飨同好。其中,延续时间最长,本书提供材料较多的两件,即关于日本的杨妃传说与俞平伯的红学研究,孙玉蓉已在《编后记》中详细介绍,但因重要且有趣,下面仍作一简要复述。 由俞平伯研究专家孙玉蓉编注的《周作人俞平伯往来通信集》已由上海译文出版社出版。书中收二人书信391通,历时四十余载,内容丰富,掌故繁多,且装帧精美,彩色图版尤其喜人。现代文学史上有些不常被提起,却意味深远的往事,可从这些信中读到,因补充了不少细节,遂使轮廓清晰起来。此处拈出几件,略加述说,以飨同好。其中,延续时间最长,本书提供材料较多的两件,即关于日本的杨妃传说与俞平伯的红学研究,孙玉蓉已在《编后记》中详细介绍,但因重要且有趣,下面仍作一简要复述。

日本的杨妃传说

1929年2月俞平伯在《小说月报》上发表了《〈长恨歌〉及〈长恨歌传〉的传疑》(后收入他的《杂拌儿之二》),认为细读唐时的歌和传,发现用词模糊狡狯,似暗示杨贵妃并未真死于马嵬坡,仅“使牵之而去”,末了“忽闻海上有仙山”,隐写杨妃已流落女道士家。后周作人听日本友人说日本山口县有杨贵妃墓,遂于1930年7月30日致信俞平伯,告以传说详情,还寄了四帧照片,以供参考。俞兴趣大增,于8月1日复信探讨。周又于8月6日回信,谈了自己的看法。这些信后来都发表了。过了三十余年,周作人从竹内好所编日文杂志中读到在日本尚有杨贵妃后代子孙的新闻,据云还有古时文件展出为证,马上告诉了同在北京的俞平伯。俞1963年11月17日的信就是与乃师谈这件事的。周读俞信后,触发灵感,当即写下《杨贵妃的子孙》一文(刊当年12月21日香港《新晚报》,现已收入钟叔河编《周作人散文全集》)。师生间相互关注、切磋学问,对一具体问题探讨整整延续36年(俞最初撰文在1927年11月),堪称学林佳话。

俞平伯的红学研究

早在1921年4月,俞平伯受胡适《红楼梦考证》的启发,开始和顾颉刚通信讨论《红楼梦》,时间长达三个多月,信稿订成几大本。此即他后来《红楼梦辨》的雏形,这也是俞一生红学研究的发端。但在周俞通信中,谈及《红楼梦》的信保存得并不多。书中收有1928年3月18日周作人致俞平伯信,告诉他3月10日出版的《新月》杂志创刊号发表了胡适的《考证〈红楼梦〉的新材料》,周将自己的杂志给了俞。到1953年末,作家出版社出了校订版《红楼梦》,周作人读后发现问题较多,于1954年2月致信俞谈了看法(此信已佚),俞即于2月28日回信,谈到整理者系“湖畔诗人汪静之,渠对北地言语风俗毫不了解”;而对作者生卒年及族籍等采用周汝昌说,也认为不对;并预告第二天《光明日报·文学遗产》栏将有自己与王佩璋写的相关文章发表,盼周留意。同年3月22日他又给周去信,汇报自己从事《红楼梦》研究的近况。孰料几个月后,一场全国性的对俞平伯红学研究的批判铺天盖地而来。到1963年8月,《文学评论》第四期发表俞平伯长文《〈红楼梦〉中关于“十二钗”的描写》,这在当时被认为是俞的复出和“落实政策”,但文章很快又受到批判。现在,通过幸存的1963年11月17日俞给周的回信可知,此文发表时“已被节去三分之一,故欠贯串,致结尾尤劣……”现在收入《俞平伯全集》的文章也是被删稿,原稿已不复见。如非通过这些信,我们无由得知当时情况。从信中我们也知道了此文稿还曾经周作人事先阅读,并两次写信提出意见。

有关“诗的效用”的争鸣

本书所存俞平伯最初致周作人的信,写于1921年3月1日,俞当时还不知到八道湾如何走。此信中已在谈《新潮》杂志组稿的事。所存第二信系1922年3月27日周作人致俞平伯,是讨论“诗的效用”问题的,其实是对俞平伯刚发表在《诗》月刊创刊号上的长文《诗底进化的还原论》的批评。可见他们师生间深入长久的交往,还是从平等探讨学问开始的。

这篇长文是俞平伯早年论诗的代表作,一万三四千字,当时俞才21岁,文艺观点相当激进。他在文中说:“现在的不能使大多数人享乐艺术,正是大大的缺憾……我们应该去努力打破文字语言底障碍,建设合理的社会制度,促进人生文学底高潮。”又说:“现今的文艺的确是贵族的,但这个事实不但可以改变,而且应当改变……我们应当竭我们所有的力,去破坏特殊阶级底艺术,而建设全人类底艺术。”他提出,文学的作用不是让人“感着美”,而是“使人向着善”,所以诗的第一个条件是要“感人”,第二个是要“感人向善”,第三个是“所言者浅所感者深”。

|