|

阅读《周作人俞平伯往来通信集》,其实是一个完整的纯文化层面的欣赏过程,自从得到这本书,我便时不时会感受到这样赏心悦目的美丽,它并不炫目,也不喧嚣,散发的魅力也是淡淡的,就像这两位先生的性情一般。 阅读《周作人俞平伯往来通信集》,其实是一个完整的纯文化层面的欣赏过程,自从得到这本书,我便时不时会感受到这样赏心悦目的美丽,它并不炫目,也不喧嚣,散发的魅力也是淡淡的,就像这两位先生的性情一般。

展开书,首先可从两位先生的相互称呼开始欣赏:俞平伯对周作人的称呼一直是“启明师”、“启明先生”、“知堂师”落款为“学生平伯”;周作人回复却是“平伯兄”,落款是“作人”,或者“岂明”,甚至“苦翁”等,语气里,一个很恭敬尊师,一个很平易待友,这样的交流有一种传统文人之间融疏离和亲密于一体的矛盾之美,同时,也是一个时代里文人修养之美、风度之美的自然展现。

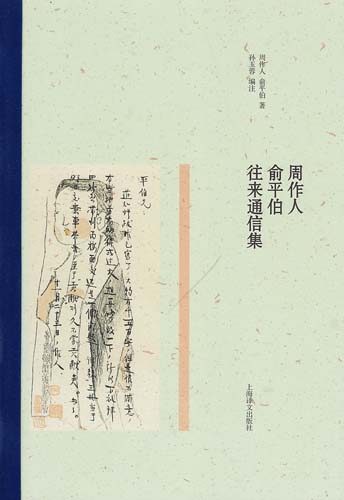

当我随意翻开书页,很容易就会遇见全书随处附上两位先生的手书笔迹,俞平伯的字体静雅规整,舒朗清逸,有董赵之韵味,有书香世家的范儿,“圆者中规,方者中矩”;周作人的字体却纤致精齐,隐隐瘦峭是隶碑的圆顿,也有行草自在的肆意,虽然并不放任,依然显得自我和独立。不管岁月的变迁,这些文气的字迹仅仅些微变迁,这些静美的信笺也在变迁,妙趣的印章也在变迁,但其中的交谊从未变迁,实为行楷和楷书的范本。

本书阅读中最重要的一部分,是书信体的行文自由和交流私密,这让上世纪的两位文人得以半文半白地恣意挥洒各自的文学看法、品书探幽的心得、自嘲自讽的快乐、各自交友的联谊、闲论他人他事的妙批、藉古采薇的中年心境、挥散不去的上世纪二三十年代的战争阴影,林林总总,就像岁月的碎片,零散在书页之间,被风吹起,随意飘散,引来读者心中朵朵涟漪。

当然,要给两位先生的书信集加以妄论谬品,恐怕会令当时鉴赏过他们这些书信的名士们从坟墓里笑出声来。当世能写到如此境地,彼此能交流到如此知音的层次,恐怕再无第二对了。

掩卷之后,忽然觉得,这样藏在岁月深处两位先生的交流,带着上世纪二三十年代的文学氛围,也带着上个世纪的雅韵,可以让我沉浸在文人的情怀之后,远离紫陌红尘,静心去感受“君子之交淡如水”的妙境,远不需要与旁人分享什么。轻轻拂去上世纪二三十年代那种种阴影,载沉载浮之后,阅读他们两位在那个风云时代里的情意交流,点点滴滴的淡愁浅怨,亦庄亦谐的轻趣薄戏,都是尘埃落定的安宁,可供清品、静思和回味的沉甸甸文人风韵,怎能让人不感慨万分,羡慕不已。

数年前,我在纠结于也想拥有一个如周作人和俞平伯这样交流的朋友时,文友“卷尔”送给我一句张岱的名句:“人生得一知己可以不恨。”比较一下李后主的“人生长恨水长东”,可见,无恨的人生很难的,如周作人俞平伯这样的交流,可比“高山流水”,实乃可遇不可求也。

|