|

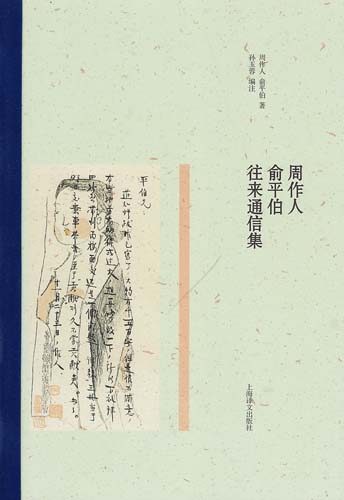

如果按照《全球通史》里关于世界近代与古代的分期,公元1500年之前/公元1500年之后,朱氏明王朝正处于这样一个时期,本来永乐年间的郑和七下西洋开辟的海上通道,让明王朝得以建立起之前没有过的完整的“朝贡体系”,但由于倭寇在东南沿海的烧杀抢掠,明王朝不得已实施了海禁政策,尽管海禁是在永乐之前就开始了的。指出这一历史大概,是因为想说的是,中日之间的纠结以及恩怨,不是一日两日的事;指出这一历史大概,是因为近日读止庵校正的《雨天的书》、孙玉蓉编著的《周作人俞平伯往来通信集》和余英时的《重版汪精卫〈双照楼诗词藁〉序》,想到好长一段时间以来的为其翻案一事。 如果按照《全球通史》里关于世界近代与古代的分期,公元1500年之前/公元1500年之后,朱氏明王朝正处于这样一个时期,本来永乐年间的郑和七下西洋开辟的海上通道,让明王朝得以建立起之前没有过的完整的“朝贡体系”,但由于倭寇在东南沿海的烧杀抢掠,明王朝不得已实施了海禁政策,尽管海禁是在永乐之前就开始了的。指出这一历史大概,是因为想说的是,中日之间的纠结以及恩怨,不是一日两日的事;指出这一历史大概,是因为近日读止庵校正的《雨天的书》、孙玉蓉编著的《周作人俞平伯往来通信集》和余英时的《重版汪精卫〈双照楼诗词藁〉序》,想到好长一段时间以来的为其翻案一事。

《日本的海贼》写于民国十四年(1925年)三月。周作人此文源于当年二月东京判处几年前在海上抢掠(周作人称“夺取”)一艘名为“大辉丸”商船,并杀船上中国与俄国海员十四人的涉案罪犯一事。尽管,周先生在文中回忆了倭寇东南沿海也就是周先生家乡浙闽一带的旧事。但紧接着,周先生认定日本自明治维新之后不会再有海贼一类的人和事,却又实实在在地发生了。而且还在东京对此进行了审判。对此审判,周先生显然是给予肯定。肯定之一,“日本是法治的文明国”;肯定之二,是赞赏听审群众的欢呼,对其杀害了十四人的海贼首魁江连一郎有期徒刑十二年的判决为“名裁判”;肯定之三,“日本毕竟把海贼”判了刑,“我们中国人不能不佩服而且惭愧”。此三点,在我看来无非是说,日本国是法治国家、日本人民是法治下的人民。如果真是这样,无论昨日还是今日抑或明日,都应当值得中国政治和中国国人学习的。但显然,这种以完全赞赏的态度,却让笔者今天读到了另外一种心态。

尊敬邻(它)国、学习邻(它)国,不仅是中国二十世纪初期仁人志士的选择,同时也是当下国与国之间,不同文化不同制度下人与人之间的价值正取向。但尊敬不表明崇拜和媚态。如果,我读此文感受到了周先生不仅仅只是尊敬而是崇日媚日,大致有些接近事实真相的话,那么,我就有理由相信周作人1941年附逆,肯定有其自身的因素而不是只是外界强迫。显然,自身的因素即周所说的“上在老下有小家累重”这一句是不能作敷衍和推诿附逆一事的。中日还没有全面爆发战争时,当“九一八事件”发生后不久,周作人为此专题应邀到北平(京)大学讲演。在这个讲演上,周作人指出“辽宁事件”(“九一八事件”的当时称谓)“大家知道错在日本”,但紧接着,周作人反问北大的听众:“但在中国方面没有错么?”错在哪里?按周作人的意思,还错在自家国家的内乱和国民奴才式怯弱的劣根性。这无论在当时还是在当下,显然是事实,也是中国现代历史和中国人的痛。这一视角和观点延续了周作人作为五四新文化先驱和干将的风采,即不竭余力地批判中国的旧文化和旧传统。不过,周作人着重地讲道:“原本人是一种生物,无论变化到什么地步,归根结蒂还是生物,生物界的法则在人间还是唯一切实的法则,生物争存,优胜劣败,人类也逃不出这个原则。”(《看云集/关于征兵》)在今天看来,无论是达尔文的生物进化原则,还是后来逐渐演变成了社会达尔文主义的丛林原则,周作人的这番话大约是没有错的。但是,正是基于这番没有错的话,从潜心理角度看,对其日本“九一八事件”(即周作人所说的“辽宁事件”)和几年后的“七七事变”,这是“生物争存优胜劣败”的人类原则的必然。因此在周作人看来,大约只有顺应这一原则,才可能于生存中得以苟活。于此,在侵略与被侵略两端、在侵略与反抗两端,无所谓正义与非正义的,唯有“识时务者为俊杰”和“随大流”才是选择。这一取向,难道不可以看成周作人在十年后身体力行地去践约了这一“生物法则”的顺应吗?显然,这已经不是所谓学不学习尊不尊敬“法治的文明”国家日本这么简单的了。

|