|

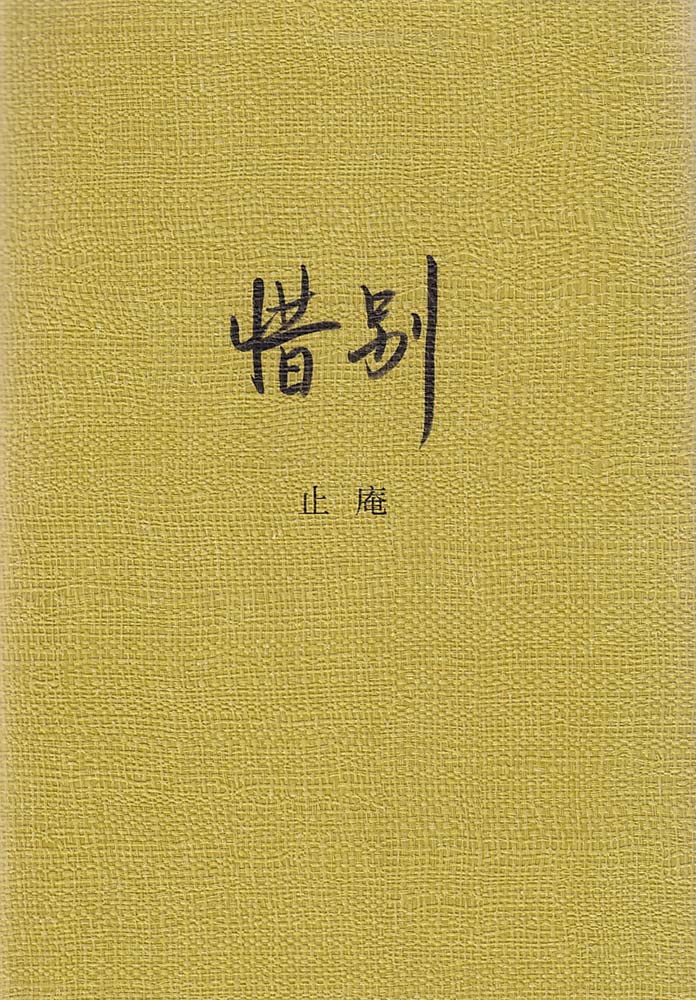

学者止庵以周作人研究、张爱玲研究闻名,大多给人理性的印象。最近出版的《惜别》(上海人民出版社),却是他承载了个人情感的私密作品,是止庵于母亲故世三年之后,书写亲情离别、叩问生死的沉静之作。 学者止庵以周作人研究、张爱玲研究闻名,大多给人理性的印象。最近出版的《惜别》(上海人民出版社),却是他承载了个人情感的私密作品,是止庵于母亲故世三年之后,书写亲情离别、叩问生死的沉静之作。

以母亲的离世开始,止庵追忆了母亲曾经的生活。母亲并非传奇人物,或许她比大多数的中国老太太多了那么一点点优雅,止庵的妈妈爱读书、爱看电影、爱种花种草,还爱写日记和书信,这些日记、书信被大量引用到《惜别》一书中,一方面复原出母亲的思想和生活脉络,一方面与止庵本人的回忆交相呼应,让书中的母子情感更加自然动人。除了母子经常谈论的影视书籍,书中记述的大多是日常小事,泡的酸黄瓜、手织的毛衣、一朵盛开的昙花……很普通、很具体、也很琐碎,充满了各种细节,一如我们的生活里,我们的妈妈赋予我们的记忆,平凡微小而又温暖亲切,即便在离去之后依然存在于我们的梦境和心底。

通过《惜别》,止庵以克制深沉的方式袒露了他的哀伤。但是,《惜别》并非一般意义上的亲情书或者个人回忆录。

《惜别》的结构特别。开篇说:我的父亲去世了。我的母亲也去世了。在描述了母亲的葬礼之后,止庵的笔锋一转,谈起了古今中外大量文学作品呈现的生死观,如加缪的《局外人》,古代典籍《礼记》、《庄子》、《论语》,周作人的作品,显克维奇的《二草原》等。第二部分才真正开始回忆母亲的过往。按照通常的阅读观感,应该在葬礼之后即说回忆,在行文衔接上显得比较流畅,但《惜别》一书如此的安排,让读者在展卷阅读之初,便进入了思考——“存在与不存在”。因此我们在阅读第二部分“曾经存在”的母亲时,对于母亲的个人化生活有了更多的共鸣。读者有了和止庵一样的疑问:一个普通人的死,真的就是结束?

传奇的人物,他们以作品或者成就存活于世。而对于普通人,我们存在的意义是什么呢?母亲是普通人,母亲所曾经拥有的,只是她的生活。透过母亲的生活,我们观照自身的处境,母亲因此代表我们每一个普通人而存在,或不存在。从某种意义上,所有生者都是中途正在逝去的“在死者”,只不过,这种“在死者”的体验在身患癌症的晚年母亲的身上明显化了。母亲在重危的最后几年时光里,她的一切爱美的行为,她对于吃穿住用的精致讲究,她想看书而眼睛日益不行的遗憾,都随着母亲的离去而不再存在。母亲的死亡给止庵带来极大的冲击,止庵在众多生死论中上下求索,他的个人情感因这种追索而宽泛、而厚重,而化为我们共同的情感体验和理性思考。惜别,成了你我的惜别。

《惜别》呈现出“向死而生”的生活态度。如止庵所说:“死的确可以让我们认识生——与死相比,生是可以触及,可以改变,甚至可以补救的……”一碗粥、一杯茶、一碟小菜、一件毛衣、一句话、一个笑、一本书、一部电影……寻常日子,人间烟火,它们都是生之存在的“真切而结实”的证据。

|