|

古典文化的教养并非意在劝人敛退抑或完全出局,不是的,其更深的用意想是给予任何一个准备在人生之局中争得风生水起之人一点从容和宽广。 古典文化的教养并非意在劝人敛退抑或完全出局,不是的,其更深的用意想是给予任何一个准备在人生之局中争得风生水起之人一点从容和宽广。

话说某日一研究生论文答辩时,随身带着一瓶XO酒。每位教授都很好奇,这位研究生带一瓶酒来答辩,是何用意?莫非来贿赂教授?或为事后庆祝?还是别有暗示?教授们还是正常地答辩,心想最后该生终会说出要带一瓶酒来口试的原因吧!可当整场答辩结束,该生一直没提酒的事,且在结束时,拿着酒,转身便要离去。就在该生即将开门出去的一剎,有位教授终于忍不住,叫住了他,问道为什么要带一瓶XO酒来参加论文答辩?该生停住脚步,神秘地笑说:“请各位翻开我论文第97页。”说完便带着酒,头也不回地走了。诸位教授纷纷翻到论文第97页,在某章节结束处,写着:“谁看到这行字,可得XO酒一瓶。”

你没猜错,教授都没有事先好好看过这篇论文。而这位狡黠地带着XO酒来的研究生,即是日后华语文坛鼎鼎大名的张大春。

我不以为这是一则意在彰显大春少年轻狂的才子故事,相反我始终觉得其中隐含落寞与无奈——如此才气纵横之人却注定要不时与庸常之辈周旋敷衍,甚至在一段时间内多少需要庸常之辈的所谓恳认。日后文坛呼其为“顽童”、“逆子”,虽是对其才气个性的揄扬推奖,然一“顽”字、一“逆”字仍旧隐约透出既定文化权力集团和所谓的文化主流对于腾逸藩篱者的似褒实贬、似爱实惧的轻微惊诧与暗暗戒备。

大春微博的自我简介很是简单:好故事、练说书、学书法、爱赋诗。“好”、“练”、“学”、“爱”四动词极爽利亦极明确地见出于“故事”、“说书”、“书法”、“古诗”的尊重和孜孜不倦地研习探勘,换言之,向以目下无尘著称的张大春,其实对文学艺术本身至诚至敬。我们往往只在意一位作者于世俗界范与人情世故的依循或悖逆,却忽略、轻视乃至视而不见其对艺术成说与陈说的突破、改易、创新和毁弃,斤斤于彼而疏忽于此,势利而眼拙。

我读大春的第一本书是《聆听父亲》。大春父亲出生于山东济南张家“懋德堂”,是一个有着五大院落、几百口人丁的旺族。大春父亲在家中排行第七,之前全是男孩,祖父特别想要一个女儿,父亲自然不受宠爱,动辄得咎,深受其苦。因此待自己有了孩子,格外疼惜。从大春四、五岁起,父亲就一直给他讲各种古代故事。刚升小学的时候,一口气给他讲了水浒的前两回,大春高兴得不行。父亲在军中任文职,以微薄的薪水供其在私立学校读书。两人之间“没有一点东西是不可以说的”,多年父子成兄弟。

1997年除夕,父亲突然摔倒,从此再没站起来。老人家刚一摔倒,大春就绝望了,有种想逃的欲望。但逃显然不是办法,向以炫才逞技著称的大春,这回老老实实给父亲写了这本温厚深情的《聆听父亲》。这是一本温情至极的回忆之书,也是一本“送死迎生”之书,一边是老父的沉疴难起,一边是儿子的将临人世,生命的熄灭与兴起吊诡地在大春身边同时呈现。病榻前的张大春以作家的幽微直觉凝视着这幽明两径,于是,自我的童年记忆、过往消散的日常经验,以及整个家族的沉浮旧事,汇聚为一片记忆海。一瞬之间,一则则琐小不名的故事、一处处似旧还新的细节、一份份不必宣于唇齿的心情将这一瞬延展得更长,逼迫你检点生命反省过往,甚至忧思过甚地寻问自己究竟是谁来自何方去向何处这些并无终结的本体论命题。

而和父亲一样给予大春以深沉古典文学教养的另一位重要人物,即是当代最优秀的历史小说家高阳。1979 年,大春在台湾报界名人高信疆手下做事,第一个采访的便是正在考证曹雪芹身世的高阳。采访那天高阳劈头就问:“金陵十二钗的画册里,元春那幅的头上画了一张弓,什么意思啊?”大春答:“不知道。”高阳很不屑:“高信疆还说你是中文研究所的高材生呢,也太差了吧?”

第二次见面是帮某电视台牵线。当时两人聊李商隐,大春随口说了一句:“李商隐好像跟他小姨子有一腿。”结果正考据李商隐跟小姨子有偷情之嫌的高阳立即对他刮目相看,从此每次酒瘾一发,就打电话让住在乡下的大春进城来陪喝酒。

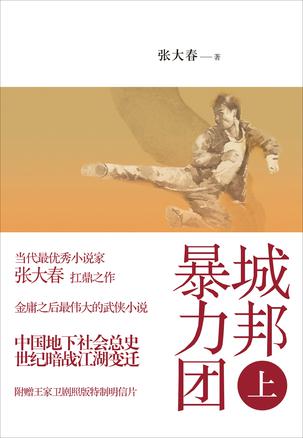

在《城邦暴力团》的扉页,大春写道:“即使本书作者的名字及身而灭,这个关于隐遁、逃亡、藏匿、流离的故事所题献的几位长者却不应被遗忘。他们是:台静农、傅试中、欧阳中石、胡金铨、高阳、贾似曾。他们彼此未必熟识,却机缘巧合地将种种具有悠远历史的教养传授给无力光而大之的本书作者——另一位名叫张东侯的老先生不肖的儿子。”

|