|

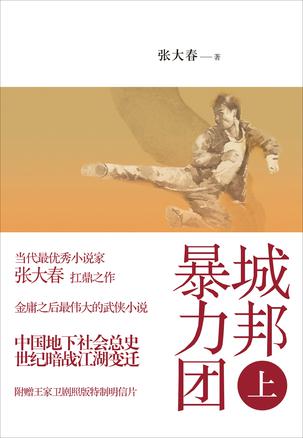

北京世纪文景是上海世纪出版股份有限公司于2002年在北京成立的分支机构,已策划、出品图书逾千种。文景图书畅销潜质与学术内涵并重,重要出版品包括《达·芬奇密码》、《追风筝的人》、《我的名字叫红》、《恶童日记》、“法国诗歌译丛”、“世纪人文系列丛书”、《罗念生全集》、《城邦暴力团》、《坐拥书城》等。 北京世纪文景是上海世纪出版股份有限公司于2002年在北京成立的分支机构,已策划、出品图书逾千种。文景图书畅销潜质与学术内涵并重,重要出版品包括《达·芬奇密码》、《追风筝的人》、《我的名字叫红》、《恶童日记》、“法国诗歌译丛”、“世纪人文系列丛书”、《罗念生全集》、《城邦暴力团》、《坐拥书城》等。

营造一种文化景致

2012年,世纪文景十岁。

十年前那个弥漫沙尘味的春天里,“世纪文景”这个名字,已经被注册为一家出版公司的名称;王府井金鱼胡同附近,中央美院的老院子里,我们找到了文景在北京的第一间办公室;作为文景公司的第一个员工,我开始一个个地寻找同类……

这家几乎与新世纪同龄的出版机构,见证的是怎样的一个出版时代呢?狄更斯说:那是最美好的时代,那是最糟糕的时代。诚哉,美好与糟糕纠结,或许印证的是中国出版的另一个黄金时代。现在想起来,那或许真是我们这些怀抱理想的小知识分子最美好的岁月。

我们都知道,今天,小知识分子灭绝了,各色知识分子濒危了。然在当年,有一个现在看来似是老土的词指代的群体:读书界。而能在所谓的读书界出点声音,引起点关注,是怀抱虚荣的我们的最大追求。其实,没有想过宏大,只是想能不能有点不一样。在北京的小破饭馆里面、啃着羊蝎子整出来的“文景”这个名称,可不是因为“文景之治”、秦皇汉武,只是希望营造一种新的文化景致,希望尝试出版的别样的可能性。“读一本好书”既是我们想给予读者的,也是我们自己的小小理想。

所以,没有商业计划书,没有战略投资者,我们以200万元的启动资金上路了。为了“读一本好书”,我们在北京找寻着不一样的人、不一样的书,有着不一样的选择、不一样的做法。

文景与走向市场经济的出版业

这是一家奇怪的出版公司:总经理乏善可陈,主要经历是八个月校对、六年学术编辑,没有读过损益表;编辑团队的主力都是从菜鸟起步,50%以上是应届毕业生和实习生;图书产品中60%以上是学术著作。而在起步生存阶段,文景也做过很多今天“难以启齿”的产品,它的第一本书是发明方便面的日本企业家的传记,它做过台湾草根演讲人的各色励志书。后来,我们给自己的借口是:商务印书馆本来是印书的作坊,后来的发迹,靠的是教材教辅,而不是今天的“汉译世界名著”和《新华字典》。

当时的文景团队,在理想和无知的驱使下,就好像是一个爆炸的怪物一样,一股脑儿地学习、吸收所有跟出版相关的知识。直到如今,文景这个奇怪的团队和公司,也很难说是一家规范的正常的企业;有人说,在文景工作,就好像是跟公司谈恋爱,爱恨交加!激情燃烧的结果,是值得聊以自慰的。一年后,就有了30万的畅销书;两年后,就有100万的书出来。文景能够活下来,能够为一些人提供一点有意思的阅读产品,我觉得是时代让我们成为了幸运儿。

当时,《罗念生全集》的出版由于没有补贴,被若干家著名出版社拒之门外,刘小枫老师跟我提起后,我们如获至宝。真不敢相信,十年前的那个夏天,罗念生之子、著名戏剧学家罗锦鳞教授会把这么重大的一个出版项目,毅然决然地交给一家成立还不到半年的小公司去操作。

古典学图书的出版对编辑团队的要求特别高。文景刚成立不久,就不知天高地厚,找到国内古典学研究与翻译的著名学者张强、王焕生等老师,希望出版一套超越Loeb丛书的双语对照丛书——“日知古典丛书”。这些学者竟然一口答应,这项工作一做就是十年,至今没有中断。

自文景以几千美金的首付出版《达·芬奇密码》并发行超200万册始,中国的畅销小说出版与阅读,进入了全球同步的“大片时代”。文景是第一家以商业畅销书的运作手段出版、推广国家领导人传记的出版商(《他改变了中国:江泽民传》)……

如果说,上世纪80年代是中国出版的一个黄金时代的话,它主要得益于对十数年的文化禁锢的补偿性反弹。而本世纪初以来文景所经历的,是走向市场经济的出版业的整体提升与发展。尽管这个行业困难重重,但我们所经历的,仿佛是一幕幕激动人心的历史性大戏。

十年下来,在激情和乐趣的支撑下,文景在出版业内自觉不自觉地在做一件事情。这件事情是,我们在找寻:在市场化的环境下,有创造性的出版行为怎么生存,怎么良性发展,怎么长久地靠自己的力量立足和壮大。

出版人的理想是出版的职业满足感

新世纪的第一个十年已经过去,我们不得不问的一个问题是:出版的美好时代还在延续吗?

数字出版、数字阅读的滚滚洪流,已经让地球人无法阻挡,那么,传统的纸书出版人还有竞争力、还有明天吗?

从流水线上以复制模式制造出来的畅销书占领了书店最好的货架、严重吸引了读者眼球后,出版的多样性、丰富性还会延续吗?

在主流话语被“双百亿”、巨无舰以及战略投资等资本逻辑统治的当下,我们这些出版的理想主义者,还能生存吗?

|