|

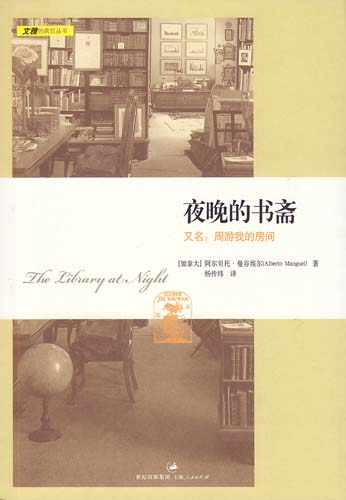

看到密封在塑料薄膜里的《夜晚的书斋》(加拿大学者阿尔贝托·曼古埃尔著,杨传纬译,中文版由上海世纪出版集团出版),自然而然生起一种愉悦的心绪。试想,静谧的夜里,窗外一月如钩,屋内一灯如豆,一间窄小的书房,散落满屋的开本各异,灯下的那个人正执卷快读,这样的画面何其轻松,令人沉迷。等到拆开塑封,才发现之前的想象几乎都落了空。这书不是写类似夜读境界的小品,臆想中幽岩孤径的默默寻访,立时变成浩荡无涯的瀚海广漠。 看到密封在塑料薄膜里的《夜晚的书斋》(加拿大学者阿尔贝托·曼古埃尔著,杨传纬译,中文版由上海世纪出版集团出版),自然而然生起一种愉悦的心绪。试想,静谧的夜里,窗外一月如钩,屋内一灯如豆,一间窄小的书房,散落满屋的开本各异,灯下的那个人正执卷快读,这样的画面何其轻松,令人沉迷。等到拆开塑封,才发现之前的想象几乎都落了空。这书不是写类似夜读境界的小品,臆想中幽岩孤径的默默寻访,立时变成浩荡无涯的瀚海广漠。

告诉我们太多关于书本以及书本背后的故事

上下数千年人类文明史中关于知识与书本的积累与丢弃、建构与毁灭、绝望与希冀,以及其他种种事件穿越时空,在作者笔下铺天盖地席卷而来,给满心期待静谧世界的我一个措手不及。

正像作者在前言中说的那样:某种程度上来说,宇宙的主要特点就是它缺乏意义,缺乏明显的目标。然而,怀着异样的乐观精神,我们却不断从卷册中、书本中、电脑芯片中,从图书馆一架又一架的图书中,尽一切力量去收集无微不至的信息,苦心孤诣地想给世界找到一点类似意义和秩序的东西。

作者乐此不疲地搬运、堆积、组织、点缀,仿佛在书页间展开了闻所未闻的一幅长卷,那是关于时光与各种书籍的隧道:从早已消逝在历史烟尘中的亚历山大图书馆,到博尔赫斯神秘的虚构,从1523年米开朗基罗宏伟的创建洛伦佐图书馆的阶梯,到第二次世界大战时集中营里秘密的只有8本书的儿童书库,作者告诉我们太多关于书本以及书本背后的故事。

整部书有15个专题:“神话,秩序,空间,力量,影子,形状,机遇,工作室,心思,岛屿,幸存物,遗忘,想象,品格,家。”单单看一眼这样的分类,就已经叫人十分愉快,我绝对相信这绝不会是单调得如同辞典一般的罗列与堆砌,看每个词语间的想象空间竟有如此开阔,不禁令人悬想,这些词语背后究竟会写些什么?我仿佛也来到那位盲人智者幻化出的小径分岔的花园,我甚至开始担心,道路旁边那些书、那些花是不是用杜撰的沙制成的。

给所有爱书人渲染一个甜美的黄昏

就在差点掉进这恍若迷宫的书的隧道之时,我赶紧回头,走到书架前,抽出几本相似又相异的书来,试图冷静一下。这是一年来在网上陆续买到的叶昌炽的《藏书纪事诗》、陈登原的《古今典籍聚散考》和吴晗的《江浙藏书家传略》。大致翻一翻它们,应该能对古代中国文士们聚书嗜书的喜怒哀愁有一极精简的体认,然而高妙在精简,遗憾也在精简。在一段一段人与书的故事里,只隐约看到他们和它们的背影,几乎全部的细节都如长夜将尽般默默消散。

的确,这些书多少显得有骨干无肌理,多从史传杂记中撮录藏书家生平史实,往往如燕子掠水,点到即止,未免感叹不大过瘾,而方才那本令人未免有些眩晕的《夜晚的书斋》却绝不是这样,这是一本讲述书斋以及图书馆的“博物学”著作,它一旦展开,那若垂天之翼的阴影将笼罩过来,给所有爱书人渲染出一个甜美的黄昏。

|