|

“蛰伏”三年的潘涛终于“复出”了。 “蛰伏”三年的潘涛终于“复出”了。

如果介绍当代科普图书出版人,潘涛肯定是绕不过的一位。2008年,潘涛由上海科技教育出版社副总编辑调任上海辞书出版社总编辑,当时这一消息曾令很多关注科普出版的人扼腕。潘涛在上海科教社10年期间,作为主要参与者,曾策划出版了“哲人石丛书”、“普林斯顿科学文库”、“八面风文丛”、《技术史》、《竺可桢全集》、《剑桥世界人类疾病史》等一大批精品科学文化类图书,是国内为数不多的一员科学文化出版“悍将”,因此,他的调离,也让很多人为本不景气的国内科普出版前景平添了几分担忧。

3年沉寂,在2011年10月末的一天,潘涛带着一套《辞海译丛》出现在北京。

咖啡馆里的约定

《辞海译丛》首发式暨出版座谈会的会议地点,被安排在离大多数与会者非常近便的北京大学中关新园的一间会议室里,何祚庥、孙小礼、赵凯华、陈淳、刘钝、秦克诚、江晓原、刘兵、刘晓力、吴国盛、任定成、王一方、刘苏里……近年来关心支持并活跃在科学文化出版领域的众多作者、译者和专家、学者几乎悉数出席,堪称盛会。

“大家猜测做《辞海译丛》要说服很多人,实际上要说服的人并不是我。”上海辞书出版社社长彭卫国在会上笑着说。

座谈会开了整整一个上午,仍有很多与会者没来得及发言,但彭卫国最后的总结被认为很精彩,因为他解开了很多人心中的一个谜团,那就是,辞书出版社也可以致力于科学文化出版。

时光倒回到2008年夏天,在上海科教出版社附近的一间咖啡馆里,刚刚得知今后要在一起工作的彭卫国和潘涛就约定,要出版一些让公众看得懂,能够启发心智的好书。彭卫国说:“我本人也是‘哲人石’的读者,所以我们共同的出版理念就是,做高质量的科学文化普及图书。”

上海辞书出版社在制定“十二五”出版规划的时候,把这个想法写了进去,大致表述是,以工具书为主体,学术一翼、艺术一翼……今天呈现在我们面前的这套《辞海译丛》,就承载着学术之翼的期望。

丛书的每本前面都有一段短短的“《辞海译丛》缘起”,其中写道:“《译丛》旨在遴选域外学术著作之适于大众阅读者,移译为中文,俾国人快捷获取新知。选目原则有二:一为冶知识性与思想性于一炉,既广见闻,更启深思;二为融学术性与普及性为一体,既具高度,复饶趣味。”

潘涛在座谈会开始前介绍,《辞海译丛》是上海辞书出版社酝酿了很多年,想精心打造的一个文化精品。现在刚开始出第一辑4本。这4本书涉及到4个领域,而整个《辞海译丛》将是一个开放性、包容性、多样性的译丛,不仅限于科学文化领域,还会扩展到文史哲,因此不是狭义的科学文化,而可以叫大科学文化。

翻译,还是翻译

要将国外的优秀学术著作“移译为中文”,翻译,仍然是横亘在出版人面前的一座大山。座谈会上,专家学者提到最多的也是现在图书出版面临的诸多翻译问题。

北京大学物理系教授秦克诚的发言就直指当前图书的翻译质量。他说:“我这个人喜欢看一些科普的东西,自己也喜欢写一点、翻译一些。最近学会从网上购书,就买了不少科普书,但有些书实在没法看、看不下去,翻译质量太差了。好的翻译应该是‘信达雅’,且不说雅,最基本的信和达都达不到。最近很多科普著作,甚至一些教科书,翻译质量都太差,教科书、科普著作都是给学生看的,这方面应特别注意翻译的一些起码要求。”

北京大学科学与社会研究中心教授孙小礼说:“做翻译既要忠实于原著,又要有可读性,是一种再创造,比自己写书还难。所以有时候用什么词、用什么字、怎么表达,很费斟酌。已故的北大哲学系教授王太庆是研究西方哲学的哲学家,又是一个翻译大家,因为他懂德文、法文、拉丁文,翻译的时候他要参考各种译本,一丝不苟、句句斟酌。有时候我们翻译的东西请他校对,从英文翻译的他要把法文原文找出来,仔细校对。我们国家现在这种翻译大家不多,希望辞书出版社在出版《辞海译丛》的同时,能慢慢培养出一些翻译家。现在要文化强国,我觉得正是时候。”

北京大学科学传播中心教授吴国盛则建议译者还是要找老先生。他说,现在翻译界说姜是老的辣,年轻的译者比较毛躁,老的学者们一般退休后没有那么多俗事。翻译工作需要慢慢琢磨,当年北大哲学系的王太庆老先生一天就译百来字,多少年以后出版了那么多版本,还是他的版本读得最通畅、最准确。此外,吴国盛认为翻译的稿费还应适当提高,使这套书将来成为经典和传之久远的保障。

做“永不下架”的好书

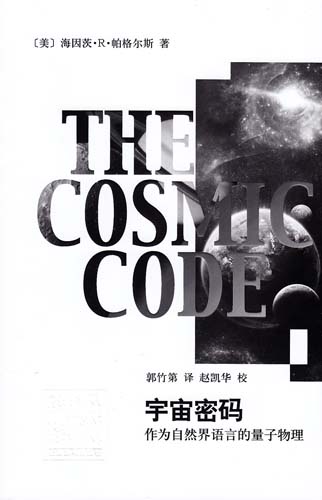

与会的众多专家学者都认为《辞海译丛》是一套“放心书”。由于译者难寻,与现在很多出版社都与翻译公司合作不同是,《辞海译丛》首先推出的4部著作的译者都是相关领域的知名学者。

|