|

近日,由著名翻译家周克希先生积4年心力翻译而成的《追寻逝去的时光》第二卷《在少女花影下》正式出版。这一力求完美的译本,是周克希先生追求“最真”之作。书中收录佚失半个世纪之久、野兽派大师凡·东恩珍贵原版插图,斑斓呈现逝去的时光。 近日,由著名翻译家周克希先生积4年心力翻译而成的《追寻逝去的时光》第二卷《在少女花影下》正式出版。这一力求完美的译本,是周克希先生追求“最真”之作。书中收录佚失半个世纪之久、野兽派大师凡·东恩珍贵原版插图,斑斓呈现逝去的时光。

《追寻逝去的时光》诞生在二十世纪初叶,大半个世纪中在中国一直没有一个完整的译本。直到上世纪80年代,中国才有了译林出版社集15位译者之力的全译本《追忆似水年华》,周克希就是当年的合译者之一。

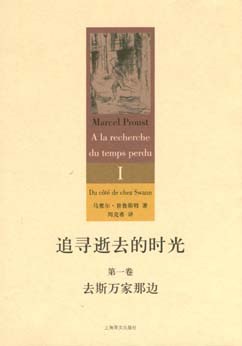

2003年开始,周克希决定以一己之力重译《追忆似水年华》,并“尊重普鲁斯特的想法”,更用新译名为《追寻逝去的时光》。该书第一卷《去斯万家那边》已由上海译文出版社在2004年出版。如今,第二卷《在少女花影下》又翻译而成。7年,仅译成两卷,这种翻译速度不可不称之为“慢”,周克希似乎想用时间打磨出一个最真的中译本。

近日,本报记者专访周克希,听他讲翻译过程背后的故事。

普鲁斯特是一个非常较真的人

上世纪八十年代末至九十年代初,译林出版社15人合译的全译本《追忆似水年华》出齐后即在我国引起轰动,当年获得首届外国文学奖优秀作品一等奖。但当年的译者之一南京大学教授许钧后来曾撰文说:“应当承认,15位译者的译文与原文相比,都有不少‘失’。”

深圳晚报:您也是当年的合译者之一,不知是否也觉得,之前的这部全译本存在一些缺憾?

周克希:每个人的翻译都会有所“失”,这是难免的。我重译,是因为觉得一部小说由15个人(包括我在内)合译是个遗憾,15个人不止是一个groupe(小组),简直是一支troupe(部队)了。而重译者好比站在这支yroupe、这个集体的肩上,前人的努力为他预设了一个高度。

深圳晚报:想必,重译是相当辛苦的一件事,为何会选择以一己之力重译呢?

周克希:我是学数学出身,有33年的时间,也就是相当于一半的时间在学数学、教数学。我是下了很大的决心改行的,所以特别想做好翻译这件事。人一辈子总想找一件值得做的事情,翻译《追寻逝去的时光》就是值得我用后半生去投入的事。这就是我当时的想法,现在回过头去看,那些说法是真诚的,但余地留得太少,对普鲁斯特译事的艰难估计不足,对自己体力、精力的实际状况也估计不足。为此,我对读者是感到有歉意的。

深圳晚报:《追忆似水年华》,这个浪漫的书名曾深入一代读者心中。为何此次重译,要将书名译作《追寻逝去的时光》?

周克希:其实,普鲁斯特是一个非常较真的人。他1922年11月去世,也就是在这一年的上半年,他看到英译本书名Remembrance of Things Past。这是一个非常漂亮的书名,大写首字母与法文书名正好吻合,而且还出自莎士比亚作品中的一句台词。这个英译本书名直译过来是《往事的回忆》,与《追忆逝水年华》的味道非常之像。

但普鲁斯特看到后,立刻给伽利玛(法国著名的伽利玛出版社的老板)写信,很决绝地表示这样翻译“把整个书名全毁了”。我愿意尊重普鲁斯特,不想再毁他一次。(新版的英译本改用了一个相当朴实的书名:In Search of Lost Time,译出来就是“寻找失去的时间”。)

这部书的第七卷叫《寻回的时光》,《追寻逝去的时光》的总书名与第七卷的书名间有明显的呼应关系。

其实,人的生活中大部分时间都是无意义的。像《红楼梦》,写了很多家长里短的琐事,但在曹雪芹的笔下,它们却被赋予了永恒的意义。《追寻逝去的时光》在普鲁斯特笔下也是如此。“年华”给人的印象是“美好的时光”,这不符合普鲁斯特的原意。何况,普鲁斯特推崇柏格森的哲学,时间是柏格森哲学中非常重要的概念,它在普鲁斯特的小说中同样是一个重要的概念——全书的第一句和最后一句中,都出现时间的概念,正说明了这一点。

深圳晚报:我们知道,您翻译的速度并不快,7年,仅译成两卷,您是不是想用时间打磨出一个最真的普鲁斯特中译本,让我们更加接近他?

周克希:是的。

深圳晚报:我们都知道普鲁斯特“著名”的长句,在翻译过程中,您是否因此遇到麻烦,我们如何才能体会普鲁斯特“长句”的美感?

周克希:有些人认为普鲁斯特的文本十分冗长,“冗长”是贬义词,有啰唆、应该改短一点的意思。我认为普鲁斯特的长句是“长”而不是“冗长”,他的长句是必要的、精彩的,也是能够被读者慢慢习惯的。普鲁斯特在《追寻逝去的时光》第二卷中讲过“好的作品能够创造读者”,就像贝多芬晚年所作的弦乐四重奏,历时50年才“创造”了他的听众。普鲁斯特的长句,也会创造他的读者。

翻译难免会打“折扣”,我能做的是尽量让折扣打得少一点。尽量避免翻译腔,体现普鲁斯特长句“长而缠绵”、“长而丰赡”的意味,把其中闪光的东西展示给读者。

深圳晚报:本次重译,你遇到的最大困难是什么?能否给我们描述一下,您翻译时的状态?

|