|

2024年11月13日,备受全国业界与大众读者关注的第二十五届深圳读书月“年度十大好书”揭晓礼在深圳南山巢·艺术中心隆重举办。

《世上为什么要有图书馆》《璩家花园》《米兰讲稿》《燕东园左邻右舍》《猫鱼》《满世界寻找敦煌》《智人之上:从石器时代到AI时代的信息网络简史》《奥登传:穿越焦虑时代》《翻译的危险:清代中国与大英帝国之间两位译者的非凡人生》《云落》10本图书获选本届“年度十大好书”。

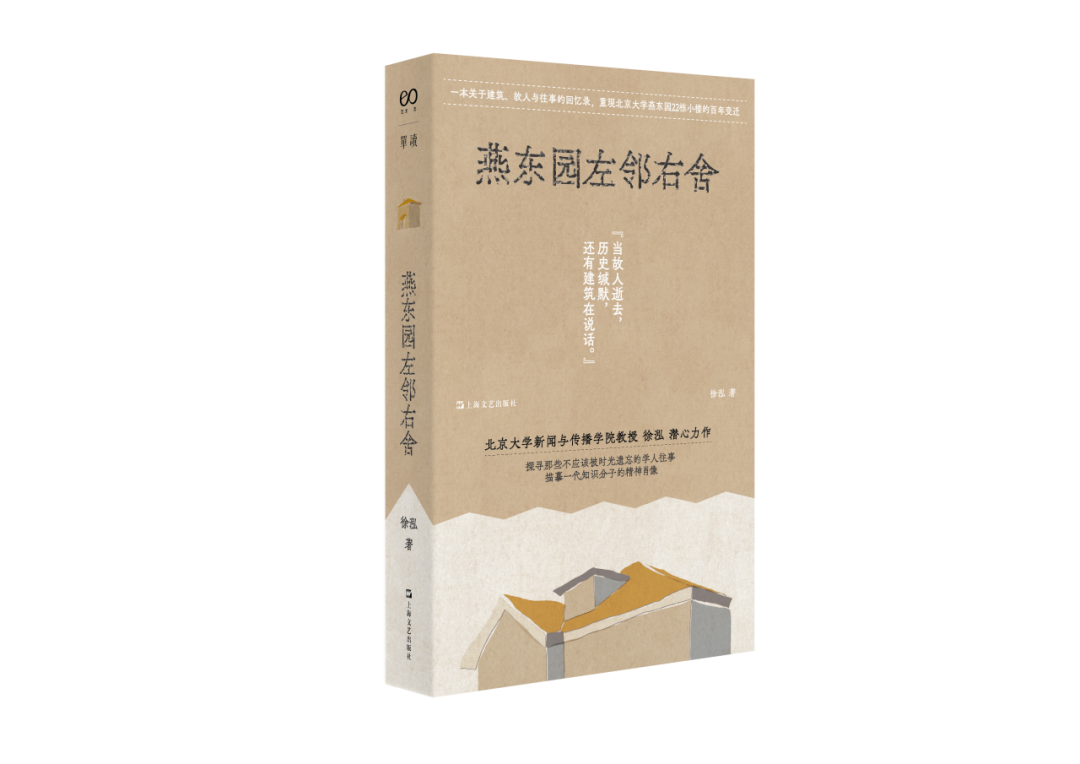

其中,《燕东园左邻右舍》由上海文艺出版社出版。

《燕东园左邻右舍》自上市以来,广受好评。截至目前,本书已完成两次加印,豆瓣评分高达8.7。本书还被众多奖项、榜单收录,包括《中国新闻出版广电报》好书榜、《中华读书报》好书榜、解放书单、行读图书奖、阅文·探照灯好书、凤凰网好书、春风悦读榜、世纪好书半年榜等。

《燕东园左邻右舍》

徐泓 著

上海文艺出版社

推荐语

《燕东园左邻右舍》是北京大学新闻与传播学院教授徐泓的非虚构力作,让挂上“历史建筑”标志牌的燕东园22栋小楼开口说话,讲述1926~1966年小楼里的住户与往事。

作者以特稿的笔法、详尽的史料搜集,以及对数十位燕东园二代的访谈实录,抢救对现场的记忆,抢救被淹没的历史——缅怀与致敬那一代学人:他们出生于清末民国初年,留学于海外,在国难时毅然归来,以科学文化报效祖国,历经各种磨难,始终一片冰心在玉壶。

作者徐泓的父亲徐献瑜曾任燕京大学数学系主任,她出生于燕京大学燕南园59号,从1946年深秋在她出生一百天时搬家至燕东园40号,至今一直住在燕东园,是这个园子里仅此一家的老住户。她深入每个家庭,记录了感人至深的夫妻情、父子情、父女情,还有邻里之间的同事情、师生情,重现了那个时代学人的精神世界以及书斋里的日常生活。

精彩选摘

文/徐泓

1946年,林耀华、饶毓苏夫妇搬进桥西31号楼。

此时的林先生虽然才30多岁,但已经是“老燕京”了。他1928年至1935年就读于燕京大学社会学系,1932年获学士学位,1935年获硕士学位,师从社会学系主任吴文藻先生。当时他和同班的费孝通、黄迪、瞿同祖同龄、都属狗,被师母谢婉莹(冰心)戏称为“吴门四犬”。

经师易得,人师难求。吴文藻先生是中国现代社会学、人类学和民族学的奠基人(吴宅当时在南大地66号),他非常重视人才的培养。费孝通晚年回忆说:“吴老师不急之于个人的成名成家,而开帐讲学,挑选学生,分送出国深造。继之建立学术研究基地,出版学术刊物,这一切都是深思远谋的切实功夫,其用心是深奥的。”*果然,吴文藻先生带出来一个中国社会学的“燕京学派”(“燕京学派”是后人的称谓,吴文藻先生自称为“社会学的中国学派”)。

1936年,吴先生为林耀华争取到哈佛燕京社会学的奖学金,送他到美国哈佛大学深造,学习人类学、民族学。林耀华很感念在哈佛受到的严格训练:“哈佛的人类学实验室设备先进,标本齐全,从猿猴到各种族人类的骷髅、骨骼应有尽有。在实验室里,一项重要的学习内容是摸骨头。一个人身上的二百零六块骨骼,要一块块反复摸索,仔细观察,直摸到把每块骨头的任何一角碎片放在手上,能立即分辨出它属于人体哪个部位,是哪一块骨头。”林耀华对这门课很感兴趣,学得认真,他说,打下的基础对后来从事原始社会史研究大有裨益。

1940年,林耀华先生在美国哈佛大学人类学系获哲学博士学位。他的未婚妻饶毓苏女士也在另一小城诺桑普敦的史密斯女子学院获经济学硕士学位。但她因患肺病需要暂时留美就医,林耀华也因此羁留哈佛,做些统计与助教类的工作,时而乘车探望未婚妻,往返于诺桑普敦和波士顿康桥之间。

就在这段时间里,他萌生了用英文以小说体裁写作的念头。第二年,《金翼》(The Golden Wing)的全书便脱稿了。《金翼》的全名为《金翼:中国家族制度的社会学研究》,这是林耀华先生运用人类学理论研究中国文化的一次大胆尝试。它不是一本小说,更像是一种记录,林耀华运用社会调查研究方法,汇聚了社会学研究所必需的资料,以此展示了种种人际关系网络,正如雷蒙德·弗斯教授在《金翼》英文版导言中所写:“就构思来说,它的主题非常简单,却像竹叶画一样,其朴素的形式掩映着高水平的艺术。”从1940年代到当下,《金翼》始终是国际上许多大学社会学专业所列的一本主要参考书。

|