|

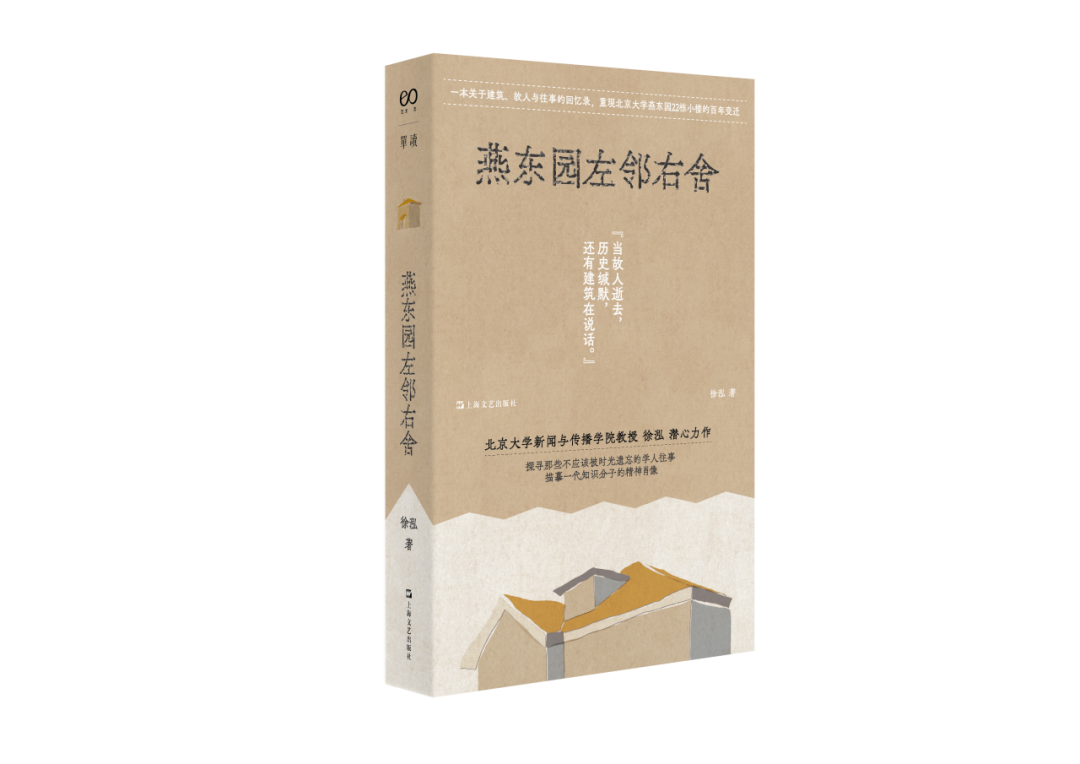

《燕东园左邻右舍》

徐泓 著

上海文艺出版社

桥西40号

徐献瑜、韩德常夫妇

走进我家大门,推开走廊右边的黑色木门,一间二十平方米的房间,朝东两个单幅的玻璃窗,朝南一对双玻璃窗,阳光充沛。这是父亲母亲的卧室。下面这张照片就是在主卧拍摄的,估计搬家刚一落定,父母就兴冲冲地拿起相机,立此存照,给我留下了这张百日照。

我家这种带顶楼的房子,有一个讲究的木楼梯,沿着它可以从一层上到顶楼。一层有客厅、饭厅、卧室、书房、阳光房(我们称它玻璃屋子)、厨房、浴室、洗衣房、下房及若干储藏间。顶楼面积不小,有两间卧室和一个盥洗室。楼顶呈坡型,夏天屋顶的瓦被晒透,楼上会很热。冬天则很暖和,春秋天也舒服。小时候我们家一到冬天就搬到楼上住。

楼内的格局与设施基本是西式。客厅、饭厅中间是打通的;客厅墙角有壁炉,上有烟道,通向楼顶的烟囱。小时候听母亲说,圣诞之夜,圣诞老人会骑着扫帚从烟囱里钻进来,给孩子们送上圣诞礼物。我们也确实在枕边找到过放在一只袜子里的礼物。真的有圣诞老人来过吗?

……

我对家里的窗户和窗帘印象极深。燕东园小楼的玻璃窗是上下推拉的,上半部为一横两竖的格子窗,下半部是整扇的玻璃。但不论向上推,还是向下拉,都只能开一半窗。窗户配有钢丝纱窗,还有卷轴式的纸质窗帘,一面深绿,一面浅棕,典型的美国建筑风格。这次写作时,窗户成为我识别一些老照片是否在燕东园拍摄的标志性细节。

我家门前有三级花岗岩砌的台阶。上了台阶,打开两扇对开的纱门,还有一间过渡的小房间,然后再打开一扇纱门,才是带有井字格玻璃窗的正门,红木质地,圆圆的黄铜把手,七十年来不知有多少双手转动过它,至今它仍然闪光发亮。据说燕东园各楼的五金构件,和燕京大学校内的建筑一样,都是当年司徒雷登要求从美国进口的,地板、门窗使用的主要木料也是从美国进口的红松。

对我家这扇红木质地、黄铜把手的正门,中国科学院院士杨芙清也有印象。她1955年从北大数力系本科毕业,留校分配到新建的计算数学专业攻读研究生。她的导师正是我的父亲,据她回忆:“第一次拜见导师是在北大燕东园40号——一座在小桥旁、掩隐在绿树丛中的小楼。带着期望而又忐忑不安的心情,我敲开了门,一位高高的、身材清瘦的老师,带着亲切的微笑打开了那扇带有纱门的单扇户门,他牵着我的手,带我走进明亮宽敞的客厅中,好像长辈牵着孩子的手一样,一股暖流消除了我的不安,我像回到了家中。

她也记得我们:“先生家孩子很多,当然都比我小,很热闹,在这个家中我不觉得拘束。”而我们对她的印象是1959年她从苏联留学归来的时候:家里来了一位穿布拉吉的漂亮大姐姐,梳着两条大辫子。

燕东园各家小楼还带着一个小小的后院,从这里直接进后门,就到了厨房和洗衣房。厨房有个中间两个灶眼、右边带烤箱的烧煤球的大灶,大灶的左边还连着一个小锅炉,供应楼下楼上盥洗室所用的热水。

最有意思的是洗衣房,单独一间,在北窗下有两个连着的大洗衣池,水泥砌的台子,高度及大人的腰间,一左一右各放一个大水缸。小时候我们喜欢踮起脚尖扒着池边,看里边是否有冷水镇着的西瓜,或者等待下厨房上蒸锅的螃蟹。

我家院子里栽种了一大片草莓,一畦一畦的,院子里的水龙头按时沿着畦梗灌溉,一看就是有行家里手在侍弄。父亲搬进燕东园40号以后,就把他单身时为他做饭的张贵请到家里来,继续做大师傅。张贵当时40多岁,家住西山冷泉,不知何时学得一手烹饪功夫,中西餐都会做。他就是丁石孙先生夸赞的“徐家大师傅”。张贵到我们家以后,不仅掌勺,还把一些粗活儿都包了,再有闲暇,他就除草整地,收拾出一个菜园子,除了搭架的黄瓜、豆角、西红柿,还种起当时并不多见的草莓。

张贵很喜欢小孩,自己没有,收养了一个亲戚的孩子叫丁柱子。张贵来我家不久,我的弟弟妹妹相继降生:老二徐溶生于1948年7月,老三徐澂生于1950年3月,老四徐浩生于1951年9月,家里瞬间人丁兴旺。张贵一人忙不过来,就把老伴儿也从冷泉接来,夫妻两人一起在我家打工。不知为什么,我们对张贵直呼大名,却称他的老伴为 “张奶奶”,她扎着绑腿,面相比张贵老不少,也喜欢孩子,一心一意地带着我们。我们小时候和张贵、张奶奶比和父母更亲近。

|