|

书是人类文明的果实,读书是人类社会进步与开放的标尺。1995年,联合国教科文组织将每年的4月23日定为“世界读书日”,希望藉此召唤人类“走向阅读社会”。

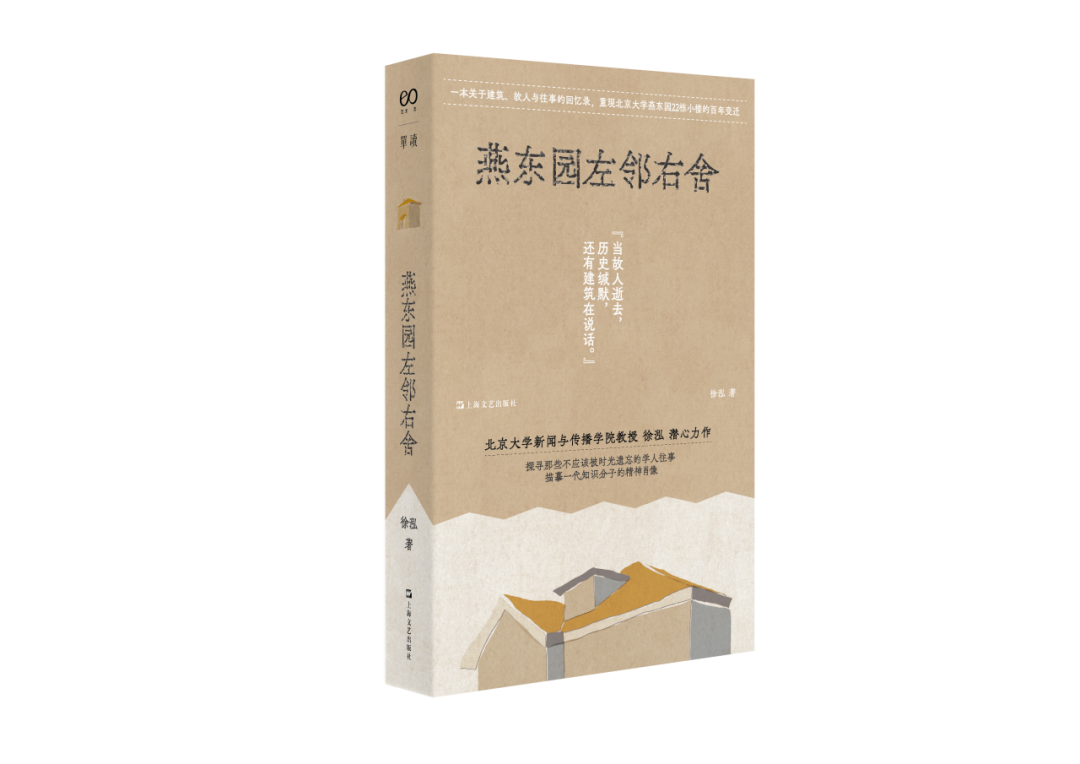

昨日,第30期“解放书单”上新。上海文艺出版社《燕东园左邻右舍》入选。

《燕东园左邻右舍》

徐泓 著

上海文艺出版社

精彩选摘

文/徐泓

赵萝蕤是在东大地和陈梦家相遇相识的。

1932年,新月派青年诗人陈梦家到燕京大学做短期学生。1934年9月,他考入燕京研究院,在容庚先生门下专攻古文字学。

容庚先生家在东大地24号,燕京大学考古学会的会址也设在他家。陈梦家想必经常往来于此。是什么打动了赵萝蕤的芳心呢?陈梦家的老师钱穆先生在回忆录中这样形容赵萝蕤:“乃燕大有名校花,追逐有人,而独赏梦家长衫落拓有中国文学家气味。”

问及赵萝蕤:“为什么?是不是喜欢他的诗?”

“不不不,我最讨厌他的诗。”

“那为了什么呢?”

“因为他长得漂亮。”

这一对才子佳人的婚礼很简单,就办在司徒雷登校长的办公室临湖轩。两人的新婚蜜月也是借住在紧邻东大地的王家花园。之后,小夫妻就离开东大地南下了,辗转跋涉到昆明,去西南联大任教。

但当时西南联大遵行清华大学的一个老规矩:夫妇不能在同校教书。于是,陈梦家在西南联大国文系教书的八年,赵萝蕤基本都是在操持家务,她说:“我是老脑筋;妻子理应为丈夫做出牺牲。但我终究是个读书人。我在烧菜锅时,腿上放着一本狄更斯。

1944年,费正清先生给陈梦家联系到一份在芝加哥大学教古文字的教职,赵萝蕤随着丈夫来到美国。陈梦家拿出了自己一部分奖学金,鼓励她攻读博士学位。那时正是芝加哥大学英语系的黄金时期,汇聚了不少世界一流的学者。赵萝蕤选择了到英语系专修美国文学,1946年获得文学硕士学位。

1947年,陈梦家先行回国,任教于清华大学,赵萝蕤则继续撰写她的博士论文。和她同一师门的巫宁坤回忆那时的赵萝蕤:“萝蕤熟谙中外文学名著和文学理论,分析研究常有独到的见解,说来娓娓动听。但不论日常交往,或谈诗论文,她一向温文尔雅,文质彬彬,从来没有一点资深前辈居高临下的神气。在全体中国留学生中,她是‘德高望重’的‘大姐’……”

1948年秋冬之际,赵萝蕤通过了博士论文答辩,来年6月就可在著名的洛克菲勒教堂登台接受博士学位。但此时平津局势紧张,大战在即,她担心万一南北交通受阻,不能实现学成回国的愿望,便毅然决定不顾一切,兼程回国。

“1948年冬我登上了回国的航程,船上的广播还在报告北京西郊的燕京与清华已经解放。我于12月31日到达上海,两个星期后乘一架运粮食的飞机降落在天坛的一块空地上。”

1949年1月31日,北平和平解放。城门开了,陈梦家和朋友们骑着自行车进城,用最浪漫的方式把赵萝蕤接回了清华园。

|