|

黄庭坚(1045—1105)宋文学家、书法家。字鲁直,号涪翁,又号山谷道人。洪州分宁(今江西修水)人。自幼警悟好学,博闻强记,遍览经史百家之书。英宗治平四年(1067)举进士,调叶县尉。后教授北京国子监。苏轼见其诗文大为激赏,由是名声始振。

神宗元丰二年(1079),黄庭坚知吉州太和县,六年移监德州德平镇。哲宗立,召秘书省校书郎,元右元年(1086)任《神宗实录》检讨官。六年,《实录》成,擢起居舍人。八年,为秘书丞,提点明道宫,兼国史编修官。绍圣元年(1094),黄庭坚以修《实录》不实,贬涪州别驾、黔州安置。元符元年(1098)又移戎州。徽宗崇宁元年(1102),知太平州,为转运判官陈举所劾,摘其所作《承天院塔记》,以为幸灾谤国,除名,羁管宜州;四年,卒于宜州贬所。

黄庭坚与张耒、晁补之、秦观俱游苏轼门,时称“苏门四学士”,而黄庭坚于诗影响尤大,于元祐间即与苏轼并称“苏黄”。黄庭坚承欧、梅、苏等人余绪,尤推尊杜甫。对诗歌创作有较为系统的理论主张:强调独创与个性,主张“以俗为雅,以故为新”(《再次韵杨明叔·引》),惠洪《冷斋夜话》引其有“点铁成金”“夺胎换骨”之论。又谓“自作语最难,老杜作诗,退之作文,无一字无来处……古之能为文章者,真能陶冶万物,虽取古之陈言入于翰墨,如灵丹一粒,点铁成金也”(《答洪驹父书》);又以为“诗词高胜,要从学问中来”(《苕溪渔隐丛话前集》);讲求谋篇布局与章法句法。然亦主张自然,反对雕琢,“文章成就,更无斧凿痕,乃为佳作耳”(《与王观复书》)。

黄庭坚诗今存近两千首,内容除少量反映北宋中后期社会现实与民生疾苦的作品外,多为思亲怀友、感事抒怀、羁旅行役及书画题咏之篇章,较全面反映出宋代士大夫文人日常生活及精神世界。其诗语言生新瘦硬,音节拗峭挺拔,句意曲折跌宕。尤注意学杜甫,创拗律。以七律论,拗体几占半数。清人施补华云:“少陵七律,无才不有,山谷学之,得其奥峭。”(《岘佣说诗》)其诗又用典繁富,往往出入经史子集、道藏佛典乃至稗官小说,有浓厚书卷气,常能以少胜多,出奇制胜,但亦难免生僻艰涩之病。其诗歌理论及实践对宋诗影响极大,江西诗派即受此影响而产生,而庭坚亦被推为此派宗师。后世诗论对其诗评价不一。

又善作词,陈师道以为“今代词手,惟秦七、黄九尔”(《后山诗话》)。今存一百八十余首词作,品类较杂,部分词作则以疏宕笔致表达现实人生感受,颇具风格,然成就不及诗歌。

黄庭坚还长于书法,行草兼善,楷法亦自成一家,与苏轼、米芾、蔡襄合称“宋四家”。有墨迹《华严疏》松风阁诗》《诸上座帖》等传世。

著作有《豫章黄先生文集》《山谷诗内、外、别集》等。

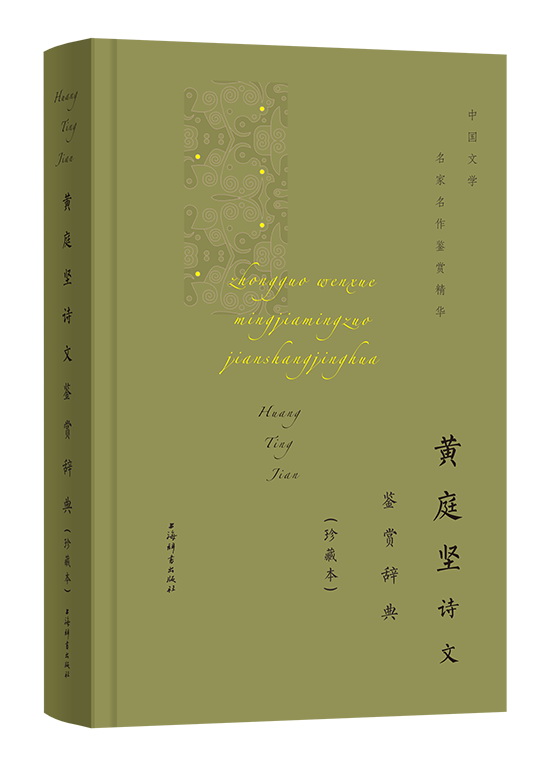

《黄庭坚诗文鉴赏辞典》(珍藏本)是本社中国文学鉴赏辞典系列之一。精选黄庭坚代表作品120篇,其中诗75篇、词25篇、文20篇,另请当代研究名家为每篇作品撰写鉴赏文章。其中诠词释句,发明妙旨,有助于了解黄庭坚名篇之堂奥,使读者尝鼎一脔,更好地了解黄庭坚文学成就之雅健而奥峭、元傲而多样。另外本书末还有附录《黄庭坚生平与文学创作年表》,供读者参考。

|