|

近日,菲利普·罗斯的早期代表作“被缚的祖克曼”三部曲简体中文版完整推出。这位80岁的美国作家最近几年都是呼声最高的诺贝尔文学奖候选人之一。他简直是获奖专业户,获过的奖包括美国文学艺术院文学金奖、普利策奖、布克国际奖、达洛夫奖、古根海姆奖、欧·亨利小说奖等等,可惜距离诺奖每次总差了那么一点。 近日,菲利普·罗斯的早期代表作“被缚的祖克曼”三部曲简体中文版完整推出。这位80岁的美国作家最近几年都是呼声最高的诺贝尔文学奖候选人之一。他简直是获奖专业户,获过的奖包括美国文学艺术院文学金奖、普利策奖、布克国际奖、达洛夫奖、古根海姆奖、欧·亨利小说奖等等,可惜距离诺奖每次总差了那么一点。

罗斯的大多数小说都是“悲喜剧”,大悲原来是由无数滑稽可笑因而无法将之升华到某种哲理高度的桥段构成。在“被缚的祖克曼”三部曲中,罗斯塑造的作家内森·祖克曼颇有他本人的影子,三部曲的时间跨度涵盖20世纪50至70年代,对应罗斯从初出茅庐的新人到成为炙手可热的名家的20年;这20年也正好是美国社会迅速转型,从战时相对单一逼仄的局面步入战后开放、复杂和跌宕的多元时代。从这个意义上来说,三部曲的内容虽然着眼于祖克曼这个作家的个体生存状态,却投射出美国国家和整个时代风云流变的诸多面貌,其刻在祖克曼身上的烙印显示隐性但又处处在场。

个体与国家、社会、种族的搏弈一直是美国犹太裔作家菲利普·罗斯探讨的主题,其激烈、悲壮和谐谑足可使我们将罗斯的大多数小说称为“悲喜剧”。而罗斯本人对炮制“悲喜剧”也是情有独钟,他书中的主人公,黑人、犹太人抑或其他弱势边缘人群,无不处于一个高举自由与平等大旗的进步社会中,却任由自己被这面本来得其力挺的大旗湮没和吞噬,在一夜间变成自己、尤其是与自己族群格格不入的“他者”,乃至敌人。更为瘆人的是,这种转变并非突发而完全是日常化的。罗斯笔下琐碎庸常的生活片断在我们读来并不惊心反而是非常富于喜剧性的,换言之,大悲原来是由无数滑稽可笑因而无法将之升华到某种哲理高度的桥段构成,你都不可能从中得出什么能激发正能量的意义来。

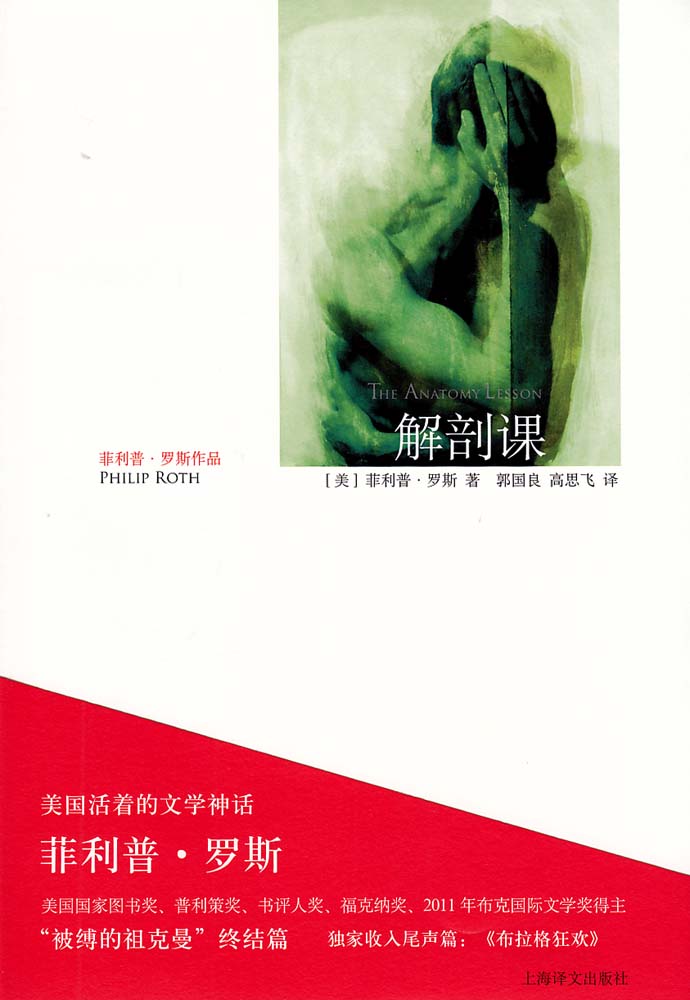

“被缚的祖克曼”三部曲就极具这种反讽性的“悲喜剧”色彩。三部曲包括《鬼作家》(1979)、《被释放的祖克曼》(1981)和《解剖课》(1985),罗斯塑造的作家内森·祖克曼颇有罗斯本人的影子,三部曲的时间跨度涵盖20世纪50至70年代,对应罗斯从初出茅庐的新人到出版了尺度颇大并因之一炮走红的《波特诺伊的怨诉》(1969)、成为炙手可热的名家的20年;这20年也正好是美国社会迅速转型,从战时相对单一逼仄的局面步入战后开放、复杂和跌宕的多元时代。因此,从这个意义上来说,三部曲的内容虽然着眼于祖克曼这个作家的个体生存状态,却投射出美国国家和整个时代风云流变的诸多面貌,其刻在祖克曼身上的烙印显示隐性但又处处在场。

在三部曲的首部《鬼作家》中,罗斯探讨了犹太种族身份认同的迷失和困惑。年轻作家祖克曼写的第一批短篇小说因揭露家族内部矛盾、牵扯犹太民族问题而触怒家乡父老,以至作家与父亲彻底决裂。显然,用艺术迥异于生活、虚构与真实不可划等号之类的话语“教育”犹太父老,万万敌不过后者在艰难岁月(希特勒的大屠杀,以及美国的反犹主义)中对不安全处境的恐惧心理,而祖克曼尽管从人性而非民族性角度揭露家族不光彩内幕,还是给犹太人在异地求生的努力浇了一盆冷水。因而,我们只有理解那一代犹太人的爱憎,以及与祖克曼想当个“作家”而非“犹太作家”的理想之间的冲突,才能从根本上理解祖克曼的困境。

如果说这种困境在《鬼作家》中表现为种族身份认同这一较为单一的主题,那么,在《被释放的祖克曼》中,这种困境的广度和深度均被大大拓展了。《鬼作家》中20世纪50年代的犹太人社区,转眼变成了1969年光怪陆离的大都市,民权运动蜂起、冷战越战反战交相辉映、女权和性革命如火如荼。在此背景下,祖克曼出版了令他大红大紫的“情色”小说《卡诺夫斯基》,收入“比他过去三十年任何一年多九十八万五千美元”。

祖克曼的成功不无赶上时代风潮的巧合,有人读出他瓦解了犹太民族作茧自缚的狂热与虚空,有人感谢他宣扬个人自由和解放,还有人赞美他为“力比多”正名……但就如这些不请自来的高帽子,时代风潮又反过来对他提出要求,既然你如此有名(还如此有钱),那么就请你在反战宣言上签字,为弱势族群呐喊,为异议分子助威,为锒铛入狱的进步人士鸣不平……

罗斯揭示当狂飙突进而又瞬息万变的时代精神将一顶顶无懈可击的冠冕强加到人身上时,所产生的负面性远大于它本来所要反对的东西,甚至,还大大损害了它所欲维护的那些东西。而那种媚俗、那种诳言,将与艺术和生活中所有有生命力的事物、所有具恒久意义的价值观背道而驰。你将一刻不停地说“正确”的话,做“正确”的事,写“正确”的书,而历史证明有些东西并非如其当初看上去的那么理直气壮、正确无欺。因此,祖克曼说自己配不上为某某签字呐喊助威鸣不平的圣女妻子,这既是实话,也是反话。也因此,《鬼作家》中罗斯虚构的《安妮日记》的同名作者会选择隐姓埋名的“死亡”,而不是顶着沉重的荣誉光环“生还”,后者实在要比集中营的生活更能把人杀死。

|