|

作为美国“离诺贝尔文学奖最近的人”,菲利普·罗斯在中国可能是名气与知晓程度最不相符的作家。尽管最近几年有关他作品的研究文章越来越多,分析也越来越深入系统,但这些终究只是学者们在找到一个研究空白后兴奋的结果,大部分以英文写就的学术文献和读者的评鉴扯不上太多关系,而且关乎阅读最重要的作品翻译,仍没有太多的起色。 作为美国“离诺贝尔文学奖最近的人”,菲利普·罗斯在中国可能是名气与知晓程度最不相符的作家。尽管最近几年有关他作品的研究文章越来越多,分析也越来越深入系统,但这些终究只是学者们在找到一个研究空白后兴奋的结果,大部分以英文写就的学术文献和读者的评鉴扯不上太多关系,而且关乎阅读最重要的作品翻译,仍没有太多的起色。

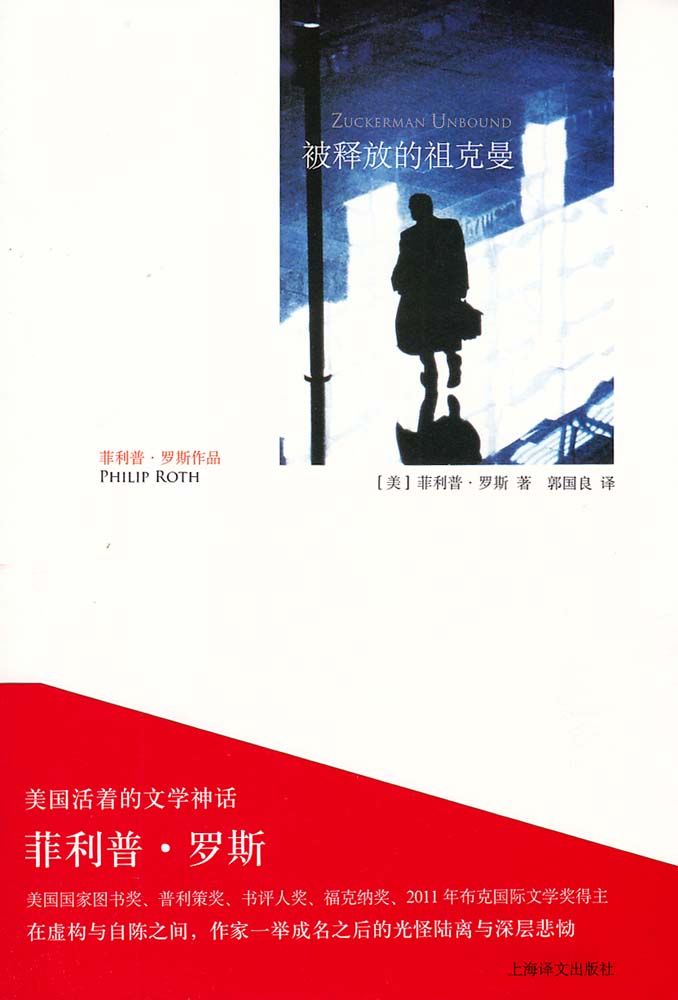

这本《被释放的祖克曼》是祖克曼三部曲的第二部。这个三部曲,其实是由5部作品组成,第一部《鬼作家》,第三部《解剖课》,一个中篇插曲《布拉格的飨宴》,尾声《退场的鬼魂》。《鬼作家》译本首次出版已经是25年前的事了。随后是中篇插曲在文学杂志上刊出,而尾声已先于中间2部几年前翻译出版,最后才是第二、三部。翻译和出版上的混乱顺序,不同的译者和出版社,无疑给读者带来了不小的麻烦,而这部系列作品是菲利普·罗斯带有自传性质的著作,不仅是他第一个创作高峰期中的经典,也是我们了解读者非常重要的文字途径,因此不得不说祖克曼在中国“被释放”得太晚。

第一部里,内心中带着犹太传统和作家身份之间矛盾的内森·祖克曼应邀去拜访老前辈——作家雷诺夫。起初祖克曼在雷诺夫身上看到了自己的精神寄托,也从其他人物个性中看到了自我的折射。但是老作家与世隔绝的创作方式和他养女艾米为了维护自己犹太圣女的形象不顾亲情的虚伪,没能让祖克曼找到犹太身份与艺术追求之间的平衡点,他燃起的希望很快变成了更多的困惑。在这一集里,故事紧接第一部中祖克曼自己的寻找之路展开。

第二部的情节较简单,迷茫中的男主角暴发户一样地成功了,引来了各方的不同反应,可找不着北的主人公依然无法确认自己是谁。罗斯就是想通过“成功”来解答,如果祖克曼从一个默默无闻的小作家陡然变成一个享誉全美的知名作家,会不会让他在犹太身份和作家身份之间获得平衡呢?他会不会由此在主流文化中找到一条保留自己传统的坦途呢?可惜罗斯给我们的答案是否定的。

成功留给祖克曼的除了富裕外,只有路人对他带有讽刺的赞美、邻居们不怀好意的利用、媒体恶意的挖掘报道、心爱的人漠然离开、经纪人对他生活的干预和嘲讽。实际上祖克曼的成功一开始就被刻上了犹太人的烙印。在外人看来,小说《卡诺夫斯基》虽然成功,但是无法被当作一部正常、严肃的文学作品来对待,在所有人眼里它只能是祖克曼这个犹太人的写照,祖克曼就是卡诺夫斯基,小说不过是把犹太人的隐私和丑陋暴露在众目睽睽之下,以哗众取宠的方式获得成功,随之而来的就是那些不公的待遇。这些如果还可以忍受,那么最可怕的莫过于同胞的妒嫉与纠缠、亲人的愤恨和敌意。面对误解,阿尔文这样的犹太人不仅没有同情祖克曼,反倒认为祖克曼和那些剥夺他机会和荣誉的非犹太人一样可恶。而父亲在听完了他的小说之后,认定这是对犹太传统的侮辱和背叛,最后病重而去,弟弟亨利认定是他害死了父亲。在内心里,祖克曼对犹太身份的不自信同样压垮了自己,在恋人面前的退缩,对各种谣言诽谤的隐忍,一直认为父亲的遗言是咒骂他的“杂种”,甚至有了被迫害的幻想。当他不堪重负,带着无比失落的心情回到小时候居住的家时,在物是人非的破败之中,深深地感到了被自己的犹太族群抛弃、被非犹太族群误解之后的绝望。难道只有放弃犹太身份、放弃自我才能成为作家?那个被所谓的成功释放了的祖克曼实际上陷入了更大的束缚之中。

犹太文学一直是美国文学的重要组成部分,而犹太文学中的民族命运与身份认同一直是核心主题。作为出生在美国的犹太人,罗斯没有他的欧洲同胞那种骇人听闻的经历,民族宿命与未来不是他的重点,所以他的作品大多都是描写犹太人在美国的生存状态,探寻永恒的自我身份认同。罗斯时代的美国犹太人经过一代人的努力,已取得了相当的社会地位和身份,但是犹太人传统和心灵深处的犹太情节依然成为他们融入美国主流社会的障碍,隔阂感、边缘感、疏离感仍然强烈的留在犹太人心中。同时,第一代移民为了融入社会所放弃的传统在群体地位稳定后又有了回归的迹象,这就加剧了犹太人寻求自我的难度。祖克曼三部曲就是围绕“找寻自我”这一主题展开的,《被释放的祖克曼》让我们看到,犹太人群体与所处社会的文化冲突不是改变信仰、或取得成功、或跻身上流所能克服的,重拾自己的传统看似诱人,到底结果如何也未可知。也许是犹太人难以摆脱背叛、回归、再背叛的循环让罗斯感到无望,也许无人知晓这个世界究竟需要多大的宽容和勇气才能毫无保留地接纳那些异乡人,所以在祖卡曼系列的尾声,他甚至表达出了强烈的归隐情绪。

|