|

在20世纪中国史学史上,陈寅恪是一位极其特殊的历史学家。他不仅仅是专门家,更是通儒。他在人文学的研究中已经达到通儒的境界,而其人品,尤表现出高贵的书生风骨,甚至让他身后的学人们大发“心向往之而不能至”的感慨。 在20世纪中国史学史上,陈寅恪是一位极其特殊的历史学家。他不仅仅是专门家,更是通儒。他在人文学的研究中已经达到通儒的境界,而其人品,尤表现出高贵的书生风骨,甚至让他身后的学人们大发“心向往之而不能至”的感慨。

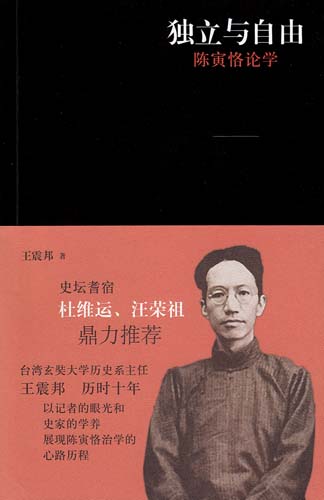

有关陈寅恪的系统研究,最早当属汪荣祖的《史家陈寅恪传》。该书第一次给予了陈寅恪以全面的评价,并为史家陈寅恪赋予了“难以超越”的历史地位。然而,真正引发“陈寅恪热”的,是陆键东的《陈寅恪的最后二十年》,因其带有感情地描述传主晚年生活,而深得读者的青睐。此后,《陈寅恪先生史学述略稿》、《陈寅恪的史学》、《陈寅恪晚年诗文释证》、《陈寅恪与中国文化》、《陈寅恪传》等著作先后出版,在对陈寅恪人生的追忆、学术的评判中,展现了这位大师的独立人格与高风亮节。王震邦所著的《独立与自由——陈寅恪论学》一书,是对陈寅恪研究风潮的延续,同时,也是对陈寅恪研究的新突破。

最近几年来,在众多对于陈寅恪的研究中,多倾向于就相关陈寅恪的文献探索,或就陈寅恪的学术成就从正反面立论;有的学者在关注陈寅恪曲折复杂的人生经历时,又忽视对于其学术思想、学术贡献作系统深入的研究与总结;有的学者甚至将陈寅恪简单地演绎为一种历史的符码,随意将一些非历史的东西强加于其身上。王震邦正是在对于研究现状的分析与把握中,在对于陈寅恪的全部著作及有关材料深入细致地研读后,撰写出版了《独立与自由》一书,深入阐释了陈寅恪这位史学大师的学思观点,特别是对陈寅恪的思维运作做了全面的发掘,深化并拓展了陈寅恪的研究,是对于陈寅恪研究的重要贡献。

陈寅恪治史的主要成绩,表现在对“中国境内之古外族遗文”的释证、对佛教经典不同文本的比勘对照、对各种宗教影响于华夏人士生平艺事的考证、对隋唐政治制度文化渊源的研究、对晋唐诗人创作所作的历史与文化的笺证、对明清易代所激发的民族精神的传写等等,而所有这些方面,他都有创辟胜解;他治史的精神,则是“独立之精神,自由之思想”,这是他学术思想的力量源泉,也可以称作陈氏之“史魂”。王震邦拿陈氏的史学成就以为其思维运作的印证,拿陈氏的治史精神以为其“发皇心曲”,揭示出陈氏于其学术论证的路径与运用,非仅有其自信,且胸中另有丘壑。同时,又通过对陈寅恪治学“心法”的解读,将陈氏得之西学传统的“辩证法”和历史语言学,以及得自传统中学的“体用论”依序论述,阐明陈寅恪的学思发展。

陈寅恪作为一个独具神韵的旷世学人,其史学成就和影响可谓“空前绝后”。遗憾的是,终其一生,他都没有写过系统论述其治学方法和心得的作品。然而,陈寅恪在史学研究中所秉持的“假设”和论学辩证,几乎贯穿其一生论学的历程,只是这种论学辩证的思维隐而不显,仅能在少数的文章中得窥其对辩证法的阐述,因此,对陈寅恪论学思想的研究向来为学界所忽视。王震邦着重对陈寅恪论学中的“假设”,对陈寅恪研究中颇受关注的“对对子”,以及陈寅恪所倡议的文法研究和历史语言学的发展路径、中文文法的建立等作了探讨,并通过对陈寅恪“中体西用”的思想渊源的论证,昭示陈寅恪的这一持论事实上对于其为人与为学具有“石破天惊”的意义。

“独立之精神,自由之思想”是陈寅恪一生学术志业的操守,且为时贤所推举。这一为学旨归,不但见诸陈寅恪悼王国维自沉的挽词中,也迭见于《对科学院的答复》、《论再生缘》、《柳如是别传》等传世名篇内;它的学术渊源,可上溯至希腊古典文化之精义,与陈氏论学的辩证法亦有千丝万缕的关联。王震邦认为,独立与自由,是陈寅恪论学的核心价值和立身大节之所在。他循着陈寅恪学思进程的轨迹,从中学和西学之间,考掘陈氏论学思维和学术发展之间的密切联系;又辅以过去长期为人所忽视的一些史料,重新呈现了陈寅恪富有个性的一些侧面,补充和增强了对陈寅恪的理解和认识,不但具有新史料,更具新视野和新观点。

《独立与自由》在展示陈寅恪论学历程的时候,叙述平实,少有概括评论之语。比如,写陈寅恪“假设”与“辩证”的中古史实践时,列举陈寅恪在《元代汉人译名考》、《元微之遣悲怀诗之原题及其次序》、《与刘叔雅论国文试题书》等文中运用“假设”展开论证的诸多实例,并对这些实例作出适当的分析,而不妄下定论。这种尊重事实的态度,不仅传承了陈寅恪本人的治学风尚,同时也秉承了清华学人“出言有据,勿为空疏之学”的治学精神。

|