|

在20世纪中国史学史上,陈寅恪是一位极其特殊的历史学家。他不仅仅是专门家,更是通儒。他在人文学的研究中已经达到通儒的境界,而其人品,尤表现出高贵的书生风骨,甚至让他身后的学人们大发“心向往之而不能至”的感慨。他生在一个大转型的时代,从陈氏家族深深卷入其中的维新运动到倾覆王朝的辛亥革命,从他不无异议的“五四”新文化浪潮到抗日战争,从1949年的天翻地覆再到“文革”,他都一一经历。但他并没有因为令人目炫的时代剧变而丧失自我,动荡的环境反而更加坚定了他人生的方向,就是做一个学人、一个中国文化的托命之人。 在20世纪中国史学史上,陈寅恪是一位极其特殊的历史学家。他不仅仅是专门家,更是通儒。他在人文学的研究中已经达到通儒的境界,而其人品,尤表现出高贵的书生风骨,甚至让他身后的学人们大发“心向往之而不能至”的感慨。他生在一个大转型的时代,从陈氏家族深深卷入其中的维新运动到倾覆王朝的辛亥革命,从他不无异议的“五四”新文化浪潮到抗日战争,从1949年的天翻地覆再到“文革”,他都一一经历。但他并没有因为令人目炫的时代剧变而丧失自我,动荡的环境反而更加坚定了他人生的方向,就是做一个学人、一个中国文化的托命之人。

纵观陈寅恪的一生,他的身上总是笼罩着一层仿佛是被命运刻意安排的阴郁。从少年时目睹父辈的落魄,他的身世或许就增添了伤感的气氛。年轻时代他一心求学,即是希望从学术中寻找心灵的慰藉。至其晚年的“颂红妆”,则显然是别有怀抱、寄托遥深。一代学人感慨的岂止是柳如是这个几百年前的弱女子!他内感民族文化之衰颓,外受世界潮流之激荡,敏感地预见到了绵延数千年的中华文化正在无可挽回地走向没落,因此将自己视为这种文化的托命之人。他一方面积极吸收外来之学说,一方面不忘本民族之地位,在历史研究和文学研究中寻找社会变迁的轨迹,在旧体诗中感怀人生。他的内心深处挥之不去的不是一个学人的学问、才气,而是硬朗的人格底气,他要在任何时候、任何情况下坚守自己作为一个读书人的独立精神和自由思想。

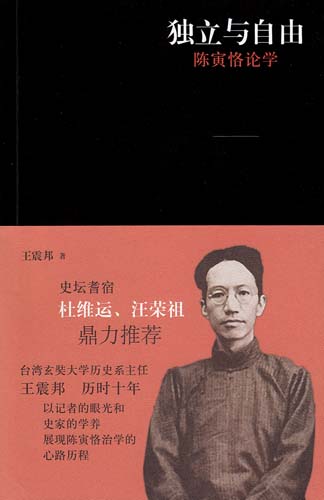

陈寅恪虽然只发表过少量的论学文字,但他的学术声誉和影响却在很大程度上由此建立。陈寅恪论学的根本义谛,大概可以归纳为“独立之精神,自由之思想”。近年来,虽然学术界对陈寅恪其人其学的关注越发深入,但人们对这位学术大师的了解其实仍是十分有限的,对他的学术创获、学术贡献尤其是学术精神依然缺乏系统的研究。王震邦所著之《独立与自由——陈寅恪论学》是关于陈寅恪研究的不可多得的力作。该书通过史实的考掘,以及对陈寅恪论学思维和学术发展之间的关联,探求史家陈寅恪学术思想发展的渊源和轨迹,重新呈现了陈寅恪过去长期为人所忽视的一些侧面,从而勾勒出了一个更为立体、丰满的学术大师形象。作者对陈寅恪得诸传统和西方学术所形成的思维运作,分别从“辩证法”、历史语言学的比较研究以及“体用论”引发的相关论题着手论证,辅以过去所未被学界注意的史料,试图寻觅并把握陈寅恪坚持“独立之精神,自由之思想”之所从来的可能所在,进而还原其作为“中国文化托命人”的自尊与自信。

“独立”与“自由”,也是陈寅恪毕生为人与为学的操守。陈寅恪的一生,甚至从未对自己的学术思想提出过系统的说明,但他始终都在以理性的精神,探索和阐释传统文化,乃至其生命的深处,也都氤氲弥漫着传统文化的意绪与精神。他毕生重气节,讲大义,推扬宋贤,贬斥义利,以中国古代“士”的精神自持;学术活动中,也始终洋溢着“表彰我民族独立之精神,自由之思想”的生命热情。他在以维系民族文化命脉为己任的同时,亦汲取西方启蒙时期以来知识分子所高扬的学术独立的自由精神,倡言“士之读书治学,盖将以脱心志于俗谛之桎梏,真理因得以发扬。思想而不自由,毋宁死耳。斯古今仁圣所同殉之精义,夫岂庸鄙之敢望!”他是在用生命呵护心灵中这片学术的净土,维护着学术的尊严和人格的崇高。

世间已无陈寅恪。作为一位建树非凡的学术大师,陈寅恪留给世间最重要的不是他的学术成就,不是那些有形的文字著述,而是无形的人格遗产,那才是他穿越时空的力量所在。《独立与自由》在阐述陈寅恪论学思想的同时,也展示了他的人格特质和对学术理念的坚持。值得注意的是,作者没有局限于个体的生活和学术历程,而是将陈寅恪提升为一代学人的化身和一个时代学术文化的象征,正因为这样一层立意,就使本书的论述既有厚重感,又不乏新意。

|