|

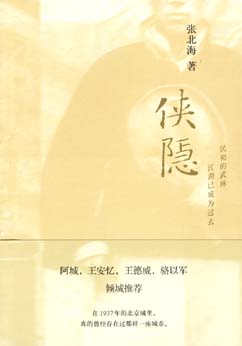

“在旧武侠小说的作者都成了大师之后,总要有新人抖擞一下吧?想不到竟是张北海这家伙!”阿城在读了旅美作家张北海的首部武侠长篇《侠隐》后感叹道。几十年来,张北海围绕着纽约和北京两个城市的写作,已为他赢得王安忆、王德威、陈丹青、张大春等众多名家的交口称赞。 “在旧武侠小说的作者都成了大师之后,总要有新人抖擞一下吧?想不到竟是张北海这家伙!”阿城在读了旅美作家张北海的首部武侠长篇《侠隐》后感叹道。几十年来,张北海围绕着纽约和北京两个城市的写作,已为他赢得王安忆、王德威、陈丹青、张大春等众多名家的交口称赞。

继今年4月推出长篇小说《侠隐》之后,世纪文景又于近期推出他的散文集《美国,八个故事》,另两部散文作品《人在纽约》和《天空线下》也即将上市。之前并不为内地读者熟悉的张北海,就这样突然之间走进了人们关注的视野。

除了设定的“侠之终结”、“老北平的消逝”这两个主题之外,我努力在利用这个虚实世界,将我出生那个年代的一些讯息传达给今天的年轻世代

在自序中,张北海写道:《侠隐》在内地的出版,让这部写老北京的小说回到了北京。“这里的北京,是没有多久的从前,古都改称‘北平’那个时代的昨日北京。”他还说:除了设定的“侠之终结”、“老北平的消逝”这两个主题之外,我努力在利用这个虚实世界,将我出生那个年代的一些讯息传达给今天的年轻世代,即在没有多久的从前,北京是如此模样,有人如此生活,如此面对那个时代的大历史和小历史。

诚如作者所言,老北平和武侠构成了《侠隐》两个核心的要素。故事并不复杂。1936年,从美国回到北平的青年侠客李天然,为了5年前的师门血案,苦寻仇人并最终成功复仇。与传统的武侠模式不同,小说并没有着眼于展现跌宕起伏的故事情节,也没有刻意塑造特立独行的人物形象,少了传统武侠刻意渲染的爱恨情愁,多的是对北平生活场景的精细描绘。整个故事始终在北平的街巷胡同、衣食住行、岁时节俗中有条不紊地展开。

旅居海外多年、以写纽约散文见长的张北海,何以突然转而想起童年时代的老北平,而且一出手就是武侠。说到创作这部小说的缘起,张北海笑言写《侠隐》是为了圆梦:“我从小就爱看郑证因、白羽等人的武侠小说,同时,又因多年就读外国学校,我有机会接触到西方类似武侠的著作,如《罗宾汉传奇》、《私家侦探》和西部电影小说,以及《蝙蝠侠》、《超人》等连环图画。所以尽管后来主修文学,我还是难忘却童年的那份喜爱。”

张北海一直把这种武侠情结珍藏在心里,直到临近退休才急切想去了却这个心愿。他回忆说:“1994年,我58岁时得了腹膜炎开刀住院。在病床上想到,我已经为香港《七十年代》写了二十几年有关美国的特稿和专栏,觉得两年后退休,是人生又一阶段的开始。于是我开始构思,找资料,做笔记,其结果就是六年后完成的这部现代武侠小说。”在六年间,他写就了百万字,最后却大刀阔斧砍去四分之三。“小说25万字,共42回,其中每一章我都写了至少两三遍,再又删改不下十来次。所谓的百万字被砍去四分之三是这样来的。”

《侠隐》中的李天然走街串巷,这就意味着作者对主人公活动的老北平,要有深入的了解。事实确乎如此,张北海为还原20世纪30年代老北平的面貌着实费了一番功夫。早在1996年底动笔之前两年,他就开始做笔记。他的书架上有关老北京的参考资料,总有好几百本,其中大约四分之一是英文著作。“我首次回北京是在1974年,之后每隔几年回去一次。每次去北京,除了猛吃之外,总会收集一些有关背景的书籍。但不是为了写小说而找材料,而是为了认识我生长的古都。”

张北海说到他的一份材料,“其中一部分重要的参考书就是我1986年找到的《旧都文物略》影印版,内含十好几幅珍贵的分区街道图,可是每张局部地图的比例不一。于是我回纽约之后,请一家电脑设计公司为我拼凑成大幅大张而完整的北京内城外城总图。这项高科技作业,花了我1800美元。该书原价人民币55元。”张北海把对老北平的考察,巧妙融入小说情节之中,他描绘的老北平如此真切,以至于阿城在台湾版序言中表示,“《侠隐》开篇而且通篇即是我很熟悉的北京,细节精确,我甚至可以为有兴趣的读者做导游,那种贴骨到肉的质感,不涉此前武侠小说一目十行的陈词。”

对《侠隐》主题思想的阐释可以多种多样,无可置疑的是,张北海把传统武侠的一些要素,巧妙地融进现代社会,让武侠焕发出强烈的现代气息

有评论家称《侠隐》不仅是张北海的第一本武侠小说,而且是打着“武侠”之名的反武侠之作。“在不脱传统模式的情节中,且看张北海如何让“砰砰”两声枪响,变成武侠小说的绝响。”有评论家则认为《侠隐》是唱给旧时光、老江湖的一阙挽歌。“张北海挑了这么一个武侠小说的老套,想讲的却不仅仅是复仇的主题。当李天然在古都京城如孤魂野鬼一般游弋、闲荡、遛圈的时候,与其说在寻觅仇敌,不如说在追忆逝水年华。”

|