|

在华语文坛里,张北海算得上是写“大苹果”最长情的作家。上世纪70年代,他从“开车的洛杉矶”来到“x地铁的纽约“,自此就拿起笔来写这个都市。2007年,由张北海所著、讲述上世纪30年代北平故事的长篇小说《侠隐》在内地出版。接下来的两年间,他的《人在纽约》、《天空线下》、《美国:八个故事》相继与海内书迷见面。待到姜文要将《侠隐》搬上银幕的动静传出,这些勾画纽约糊口的文字,集结成了《一瓢纽约》,劈头盖脸地浇了下来。

1989年,关锦鹏拍《人在纽约》。影戏里,张艾嘉、张曼玉、斯琴高娃,三个从台湾、香港、大陆漂洋过海到来的女子,像是三面镜子,折射了华人在纽约的三种境遇。张北海作为张艾嘉的叔叔、一个“老纽约”,在拍摄时当过热络的东道主。他的客厅是影戏场景之一,他本人也差点在影戏中客串一个酒客。厥后陈升到纽约录专辑,搞不定灌音棚,也是听伴侣的话找到张北海。日后陈升写过一首歌《老嬉皮》,歌里“百老汇街不懂游子表情”的异乡客,众口一词指向张北海。

然而在张北海的文字里,传奇性的往事无从寻觅,关锦鹏的影戏那样具有象征性的叙述不见踪迹,类似陈升歌里的怅然乡愁也不着痕迹。许多人都写纽约,或作为游客,写一个走马看花,或作为不雅察看者,写得跌荡起伏。张北海的写法,以上两个路数都不沾。他从一个邮筒、一杯咖啡、一双球鞋、一句印在地铁里的诗最先写起,写的都是糊口中的琐事、街景。

传说在写《侠隐》时,为了描写上世纪30年代的北平,人在美国的张北海花了大时间、大精力四处搜集资料。这些陈年的养料在张北海腹中烂熟,到厥后他和人谈论起这个几十年未谋面的都市,可以信手画下一张鸟瞰图。张北海写纽约,也带入了这种严谨和当真。《一瓢纽约》开篇,就是纽约的汗青、往事。然而当身处此中的都市融入笔墨,无论如何也找不到他在小说里千里之外挥斥方遒的侠气,剩下的只有不疾不徐的娓娓道来。他的视角和笔触像是慢工出细活的刺绣,写了几十年,拎到读者面前,仍像是将一席华服东一角的玫瑰、西一角的花纹挨个儿展示。而这席袍子的全貌,一直隐秘于文字背后。

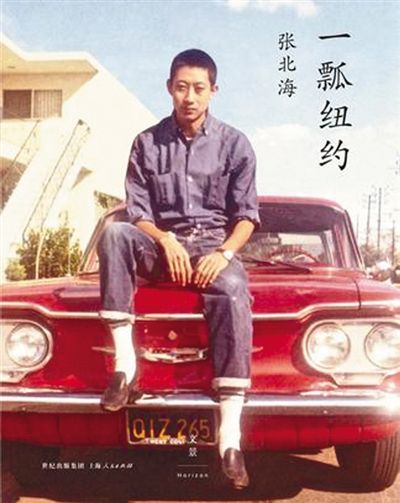

张艾嘉曾形容本身的叔叔是“末了一个老嬉皮”。但是岂论是面对媒体,还是执笔写字,张北海实在离人们想象里的“嬉皮”相距甚远,却是离人们认识的老派文人很近。他写几十年异乡糊口的图景,活生生是另一个时间、另一个空间的《雅舍小品》,心急的人吃不得的慢点心。书中许多文字写作于十年前甚至是二十年前,都市的生老总是快速,放在如今资讯发家的互联网时代,更是早已掉去了猎奇甚至指南的意义。450页的大部头放在眼前,像是没有筋骨的珍珠,懒懒散成一盘,自然也算不得了解纽约的符合入门读物。但掀开册页,看着年轻时代的张北海穿一双利剑色Converse,信步在纽约的广场上,也让人不禁有点恍惚。倘若有闲,掀开册页,从碎片似的文字里瞥一眼这小我私家、这座城生长的岁月,不掉为一件神奇而浪漫的事。

|