|

可能需要拉开较长一段时间,才能看清我们身处其中的究竟是什么。恰如在2010到2019那个十年,我带着属于当时当地的问题(和局限)去现场,观察,采访,记录,难以知悉随着时空的变化,哪些文字将变得幼稚、唐突乃至尴尬,哪些文字却将在时间棱镜的折射下,闪耀出一点点预言的光芒。我所能做的,只是诚实地记录。

2023年8月,时隔近四年我再一次出国,目的地是新加坡——你能想到的最安全最有秩序的国家之一,我却一直被名种毫无必要的担心困扰,我的舌头和脑子都像冻僵了似的,讲英语不断结巴,看着手机里陌生的app也心生畏惧。这种状态持续了整整两天,最后,在一家英文书店里,看着那些熟悉又陌生的主题,我感觉自己好像缓过来了。2023年11月某个深夜,和几个朋友在一档播客节目聊天时我说起那次经历,我说我还在克服自己,克服那种没来由的害怕,克服那种自己吓唬自己的感受,然后我听到自己说:我想努力,再努力,追上2019年。

谁知道呢?也许我想要追上的还有2016年,2013年,2010年,2008年,2003年——带着冰渣的橘子我好久没吃过了,对未来翘首以盼的滋味我也久违了。从较悲观的角度,你也可以说我写的是“不可能性”,人与国家都在某道长长的阴影之下。就像我最后拜访的柏林,法西斯浪潮退却后,同盟国的一个临时安排在冷战中变成“长期的凝固状态”,又在冷战结束后以一种奇怪的方式融化,留下遍地沉渣(在本书第十章《另一个国度》中可以看到沉渣的样子)。不过,正如如今柏林的活力满满与多元包容,我愿意换一种依旧乐观的说法:你将看到的,是不可能与可能此消彼长的故事。也许,只要保持想象力,人们就能守住自由感,进而守住自己的生活。

有一个我很喜欢的德语词Fernweh,指的是“对远方的向往”。研究“人文主义地理学”的段义孚先生,在风景画的演变中看出了中世纪思想的结束与现代早期思想的开始:景观艺术家不再仰望天堂,而是向外眺望远方的地平线。借用段先生的理解,2010—2019那个十年也有某种可贵的“现代性”,而“对远方的向往”实乃基本人性,这会决定更长时间段的方向。

回到那十年中点的2014年6月1日,在美国访学一年后,我离开马萨诸塞州剑桥,踏上回国之路。在这之前我花了好几天的时间打包,光何伟的老师约翰·麦克菲的书就有好几本,写加利福尼亚的,写大峡谷的,写阿拉斯加的,都是科考、地理与冒险结合的非虚构作品——心里那个博物学家放弃了生物多样性的原则,不断敲打我:都带走!这些书不惜代价也得带走!我拖着两个装得太满的沉重的“诺亚方舟”去坐波士顿地铁的红线,脑子里盘旋着琼·迪迪翁与纽约告别的名篇的开头:

It's easy to see the beginnings of the things, and harder to see the ends.(要看清事情的开始是容易的,看清事情的结束则比较困难。)

不知道这次告别与归来意味着什么。在波士顿洛根机场办理完托运后,我松了一口气,坐下来吃最后一顿“合法海鲜”餐厅的软壳蟹。我打算先飞芝加哥走马观花几天,再从那里出发,坐上两天的火车到旧金山,从西海岸回国。前路漫漫啊。行业已经狼烟四起,热切、野心与冒险精神还剩多少呢?我不知道。在校园的十个月短暂又漫长,不管怎样,在回到真实世界之前,还有一趟未知的火车旅行可以期待。

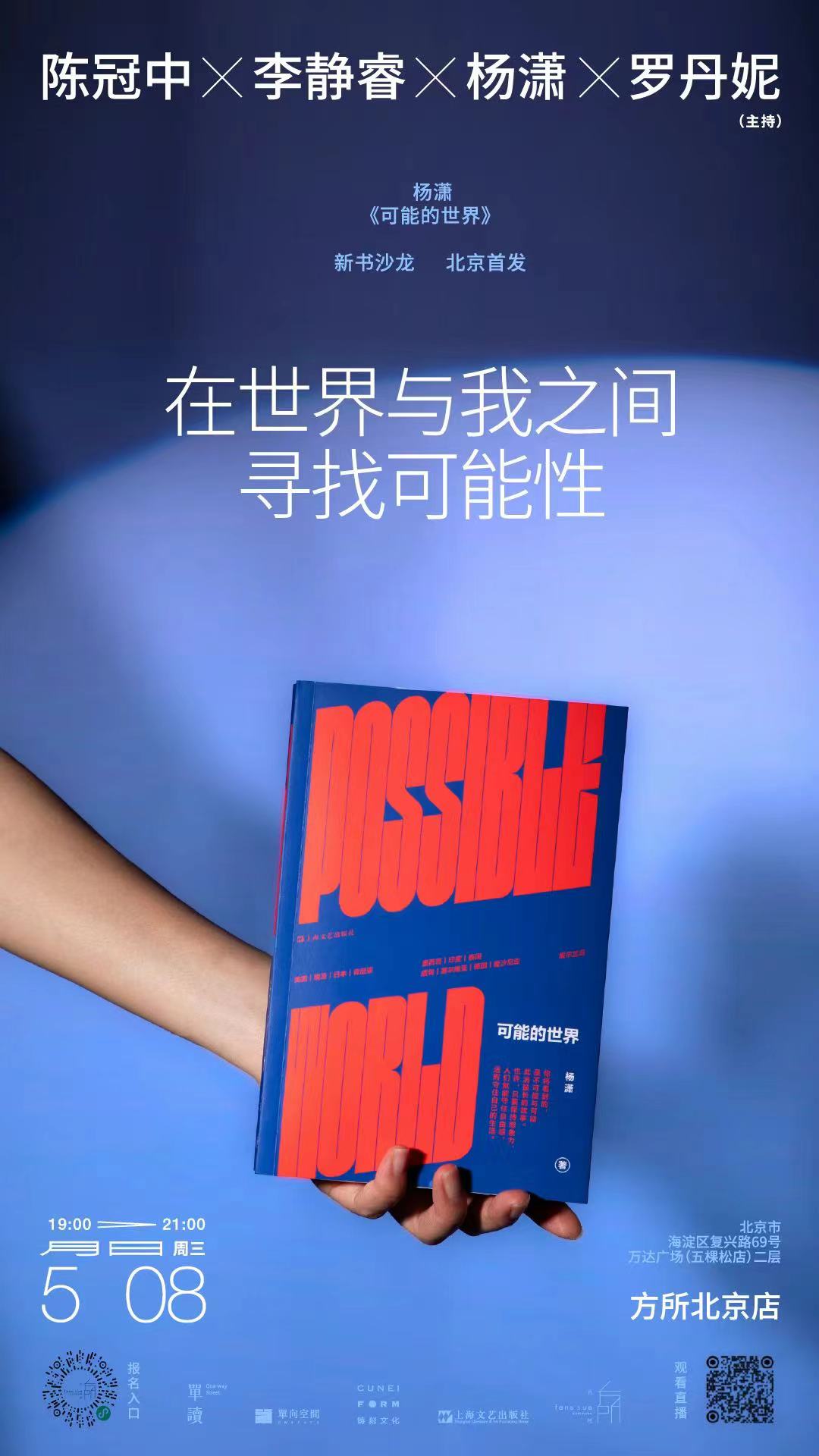

在世界与我之间,寻找可能性

《可能的世界》新书沙龙 北京首发

|