|

读到《可能的世界》的书名,大家各有各的惆怅:我们相互张望,由书名一下子想到的,是北京奥运会前后人人期待的“可能的世界”,还是近年来见识过“不可能”后急剧紧缩的“可能的世界”,或是其他地方与时空里的“可能的世界”……

作为这一代内心紧缩的青年们,我们还有去想象什么是“可能”的自由吗?如果要保持这份自由,什么可以用作想象的材料,从何处寻找可能性的样本?《可能的世界》就在这样一个迷惘不安的时刻出现了。

从2010年到2019年,杨潇作为记者和背包客陆续去了美国、埃及、缅甸、德国等十多个国家。时而乐观,时而忧虑,他把在当时当地的记录与对远方的思考一起,写在了《可能的世界》的20篇文章里。

现在回头来看,那十年拥抱世界的机会并非常态,而是一段宝贵的窗口期。他在美国哈佛大学度过了“压倒性”的丰富的访学时光,“世界上所有的一切曾飞向我们”;在爱尔兰,在对“船”和“墙”的来回忖量中,他“好像听到了钟摆开始转向的声音”。每一次行走都是一次对可能性的捉摸,与此同时,也是对不可能性的靠近。

今天单读分享杨潇为《可能的世界》作的《自序:追上 2019》,希望我们能从世界与自我不停变动的关系里,从不同社会历史纹理之间,守住基本的自由感。他在自序里写道,“你将看到的,是不可能与可能此消彼长的故事。也许,只要保持想象力,人们就能守住自由感,进而守住自己的生活。”

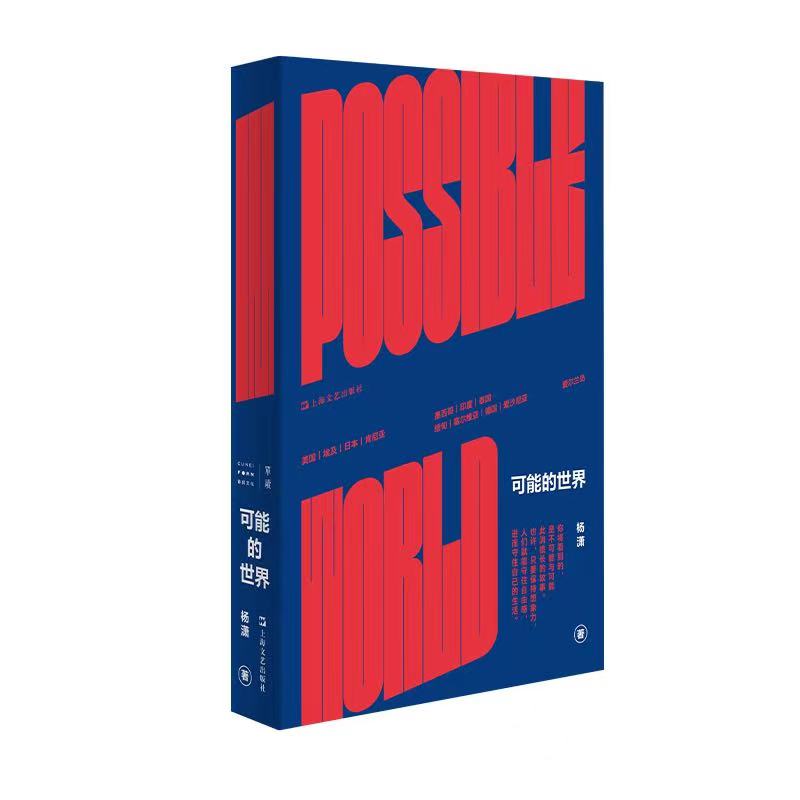

《可能的世界》

杨潇 著

上海文艺出版社

自序:追上2019

作者:杨潇

那年冬天准备考研时,我总去学校的老图书馆二楼,那是外文报刊阅览室,平时人很少,不用担心占座问题。因为厌倦了复习材料上枯燥的阅读理解,我决定读英文报刊作为替代。阅览室订阅的外刊不多,《卫报》太新闻,《纽约客》又太深,只有《国家地理》杂志难度适中且多是我感兴趣的题材。有一篇写自驾沿长城旅行的长文尤为好看,配图里,公路上等待车轮帮忙脱粒的黄澄澄的谷物也让人印象深刻。可惜我没记住作者的名字。按时间推算,他应该就是后来写《寻路中国》的彼得·海斯勒(中文名何伟)。

老图用的是那种老式长桌,从下午到晚上,我就趴在桌上啃杂志来应试。老图很安静,来上自习的总是那些人,好几个也都是考研的,谁也不认识谁,见面笑笑,有种共赴某事的同侪温暖。读累了,下楼围着新开湖夜跑,再去临近的天南街买几个橘子解渴,时隔二十来年,我仍然记得那带着冰碴的酸甜。

几个月后,《国家地理》帮我在考研英语里拿了高分,但我却莫名其妙丧失了继续读书的热情,毕业进了媒体。我从编辑干起,学习校对、排版、起标题,还莫名其妙写起了时评,毕竟,那是一个“热言时代”。纸上谈兵几年后,我到了市场化媒体,开始做自己真正想做的事儿:当记者,写稿子。先写时政报道,再写人物报道,最后写特稿,我做得还不赖,但总觉得少点儿什么。2010年4月的某一天,我正在一个灾难现场采访,歇脚时接到短信,编辑问我愿不愿意去日本采访。

年初,杂志社就计划拓展海外报道,这一年的目标是近邻印度和日本。因为之前读过英国《金融时报》记者爱德华·卢斯写的《不顾诸神:现代印度的奇怪崛起》,我对印度这个矛盾之国充满好奇,对日本则兴趣寥寥。不过,作为年轻记者,在这种重大选题面前,通常只有被选择的份儿。我告诉自己,不去日本,也未必轮得着你去印度,便硬着头皮回复编辑:好!

现在想起来怪有意思。一家媒体会把一个不懂当地语言,没有相关文化背景,甚至没怎么出过国的年轻记者,扔到一个陌生国度去写封面报道。你可以说这不够职业化,但也可以说是霸蛮生长:很少自我设限,想到什么就去做了,带着积极、热切甚至急吼吼的劲儿,管它什么“万事俱备”。

于是,这位被点名的年轻记者,诚惶诚恐开始准备。一边联系采访,一边大量阅读。我读的第一本书应该是约翰·道尔的《拥抱战败:第二次世界大战后的日本》,边读边从注释里发掘更多参考书,再买,再借,再读。这种主题阅读效率极高且令人愉悦,三个月啃了40多本日本主题的书,我对目的地产生了越来越大的兴趣。很难说关于日本我写的到底是什么。有一点时事,有一点历史,有一点地理,有一点人物,有一点智识讨论,再用自己的游历把它们都串起来。系列文章发表后,一位我尊重的媒体前辈说,读起来有点像《国家地理》。那时我更多凭本能写作,谈不上什么文体意识,但他的评价让我想起了多年前在老图度过的那些安静夜晚,以及带着冰碴的橘子果汁。反正,开卷总是有益,阅读不会吃亏。

|