|

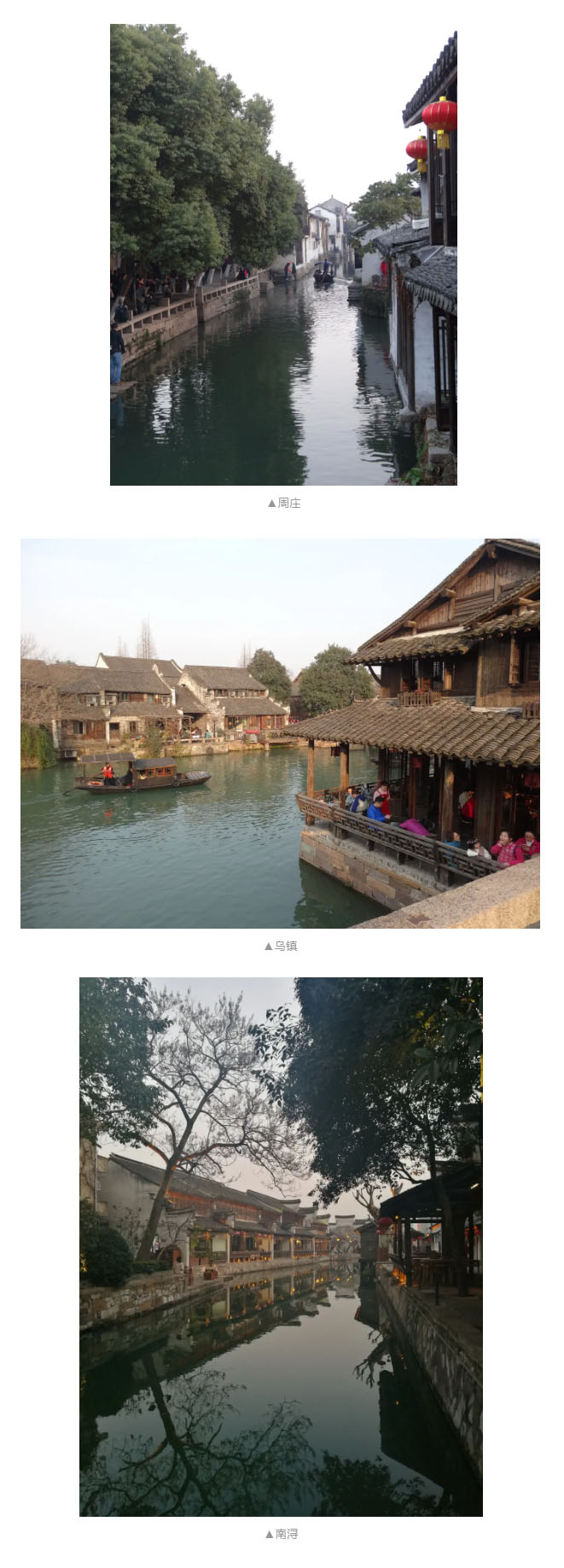

自明清以来,江南地区就成为我国城市发展最快,城镇化程度最高的地区。古典江南是烟雨小桥人家,是流水画船长巷,是江南文化积淀在每座长三角城镇中的浓缩物化,更缠绵着记忆,浅唱着乡愁。近年来,虽然经受了城市现代化的快速发展,但古典江南依然留存于长三角区域的大中小城镇中,也在城市新一轮的更新发展中提质重生。旧时江南喧闹繁华的市镇经过历史年轮的辗转,默默静立,成为镌刻厚重时光的江南古镇,成为“新江南城市名片”陈列展示在长三角的城市客厅中。今日推送摘选自《新江南——江南文化与长三角新型城镇化研究》。

《新江南——江南文化与长三角新型城镇化研究》

(江南文化研究丛书)

李亚娟 著

江南古镇的保护开发始于20世纪80年代,起步于周庄。当时正值改革开放初期乡镇企业大发展。在“要想富、先修路”“汽车一响、黄金万两”的热潮下,江南河网平原上的大小村镇都鼓足了破旧立新的干劲,纷纷拆桥拓街、填河筑路,以期筑巢引凤。一大批具有鲜明水乡特色的古镇在这场城乡运动中遭受了风貌格局上的巨大破坏。而周庄则因为与外界交通过于闭塞,发展较慢,才得以幸免。[1]1984年,《周庄总体及保护规划》首次出台,明确了“旅游立镇”的发展方向,提出实行“保护古镇、建设新区、发展经济、开辟旅游”的十六字方针。这与当时如火如荼的乡镇企业大发展背道而驰,周庄顶着前所未有的质疑和压力,开启了以古镇为资源江南古镇保护发展之路。[2]

由于严格落实规划方案,周庄的古镇保护开发在实践中取得了显著成效,不仅留存了“小桥、流水、人家”的江南水乡风貌,而且因人文资源成就了地域经济的繁荣。难能可贵的是,在获得可观经济效益的同时,周庄从长远着眼,及时筹建了“古镇保护基金”,“将每年古镇旅游门票收入的10%用于古镇保护,包括修缮历史建筑,改善基础设施,提高古镇居民生活环境质量等”[3]。这种旅游开发与古镇发展互为支撑的做法,为古镇的良性可持续发展奠定了基础,也获得了古镇原住民的认可,被称为城镇发展的“周庄模式”。

继周庄模式成功之后,其他的江南水乡,譬如同里、甪直、西塘、乌镇等也在把握江南水乡共性同时,依据自身特点陆续制定了各有特色的规划方案,开始了保护与开发兼顾的实践探索。2000年,在联合国遗产中心专家的提议下,江苏的周庄、同里、甪直,浙江的乌镇、南浔、西塘,开始正式以“江南水乡古镇”的名义联合申报世界文化遗产。[4]自此,以“江南六镇”为代表的江南水乡古镇,为人周知。正是最初这一批江南古镇的积极实践和努力探索,才使得“江南古镇”开始打出名气,打响品牌,代表了我国历史文化名镇名村最初的最前沿成果。

另一方面,随着古镇旅游的兴旺,古镇周边的地价也水涨船高,几乎所有的水乡古镇都走过杀鸡取卵式的地产商业化捷径。“南浔在出让古镇经营权的同时,还出让了古镇区外的可开发土地;周庄古镇旁兴建了占地500亩的富贵园和占地80亩的江南人家”[5]。在寸土寸金的利润诱惑下,江南古镇拆屋填河、改造动迁,快速沦陷。古镇保全让位于高档住宅是常规做法,星级宾馆会所包围古镇不断兴建是常态性存在。水乡古镇开始变成一个个商业地产背后的孤独盆景。

而古镇的原住民也不甘人后。一些原住民瞄准商业契机,纷纷破墙开店,转租民宅,有些古镇甚至出现了全民经商的情况。从1998年到2002年,周庄古镇的店铺数量从两百多家激增至六百多家,短短4年,数百栋民居破墙开店[6]。再加上一些古镇的发展采取整体搬迁,腾笼换鸟,招商进驻的模式;一些古镇将沿街民居改为店面,修缮整治后,一些居民住不起,一些居民宁愿出租赚取租金也不愿回迁。原生态的古镇水乡渐渐变质,乡民、乡土、乡风和历史人文生态被寸寸消磨。

在此商业化背景下,江南古镇旅游被最大商业化。但凡去古镇旅游,就是过几座桥,坐几条船,逛几座大宅,看几幅匾额,连飘来的空气都弥漫着相同的油炸臭豆腐味。伪民俗化的布景也比比皆是。而这种被普遍成为共识的商业开发发展,使得江南古镇走上了一条同质化批量加工模式,复制雷同的江南水乡开始“千镇一面”。

在古镇发展的这一阶段,因文而兴,又因文而衰的江南水乡,一方面赢得了丰厚可观的经济回报;另一方面,在持续的开发建设中,江南水乡也在经济发展的浪潮中随波逐流、上下颠簸,提前支付了发展成本。

江南古镇先走一步所遇到各种问题、各种困境,以及在先行先试中出现的复杂现象,无论好坏,都代表了我国城镇在历史文化遗产保护发展中的实践和探索。而这些困境,也迫使他们不得不先人一步来思考古镇未来的发展方向,探索如何依托于江南文化,塑造江南水乡古镇独有的生活方式。

|