|

以上四点,或从整体精神方面,或从经济、文化与社会方面,共同构成了江南文化的普遍性特点。这些特点,植根于江南历史,体现于江南现实,是江南地区的共同精神财富,也是我们今天所倡导和正在进行的长三角一体化的认同基础。

长三角地区一体化,有个从自发到自觉的发展过程。历史上,从杭州到扬州运河的开通,太湖流域多项水利工程,近代沪宁铁路、沪杭甬铁路的开通,长三角区域内河航线轮船的运行,多条公路的运行,密切了长三角内部的联系。这可视为长三角地区一体化的自发行为。

长三角地区地形的多样化,导致地区内物产的多样性,有利于区域内经济品种专业化的提高。自宋代以后,地区内就形成了产粮区、桑蚕区、植棉区、制盐区的有机分工,这也促进了地区内的人员流动。包括商人、学人、技术人员在内的各种人员,在区域内的频繁流动,诸如徽商到杭州、苏州、常州、扬州等地创业,绍兴师爷到江苏、安徽等地发展,近代宁波、温州、绍兴、无锡、常州、合肥、安庆等地无数商人、学人、艺人到上海谋发展。这可视为长三角地区一体化的自然基础与人文基础。

江南文化是长三角地区共同的文化标记。吴韵苏风、皖韵徽风、越韵浙风和海派文化,虽各具特色,但都是江南文化一部分,或是在江南文化基础上发展起来的。要推动长三角更高质量一体发展,比以往任何时期都更加需要江南文化提供精神资源和精神动力。

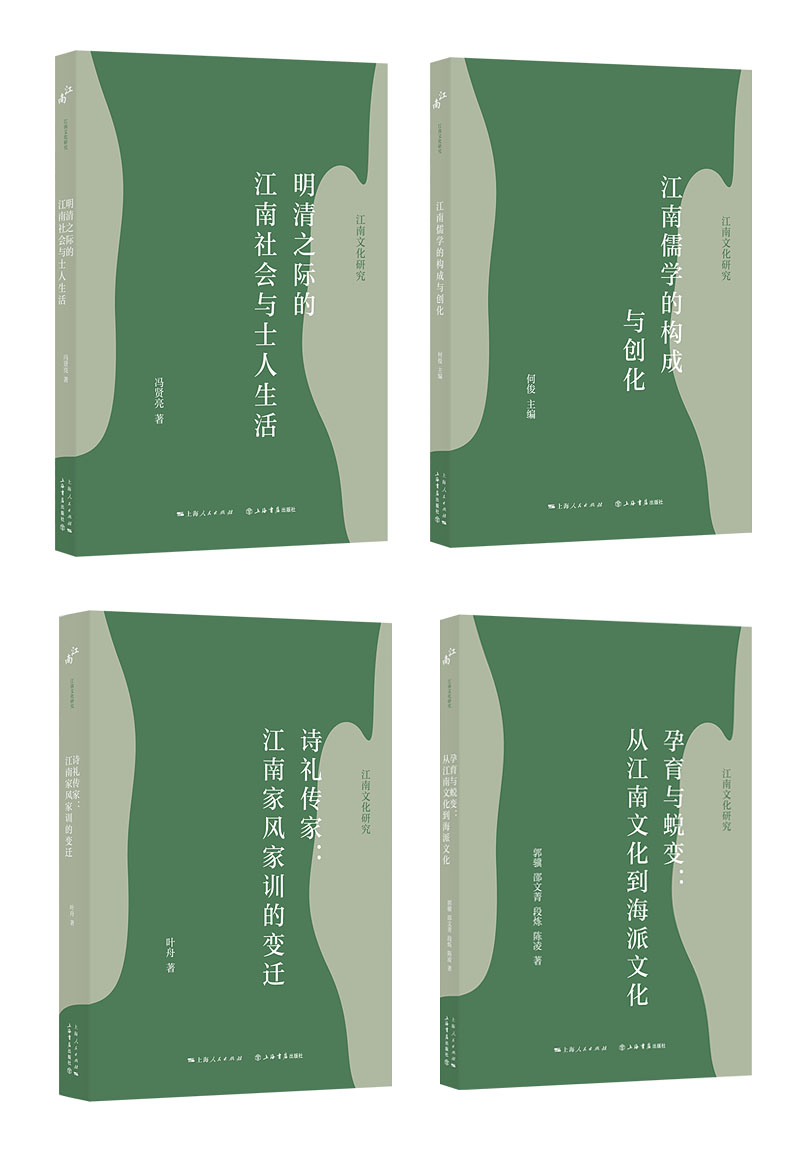

江南文化是内涵极其丰富的宝藏。对于江南文化的研究,可以从多领域、多角度、多方法入手。由上海市哲学社会科学规划办公室和上海市社会科学界联合会策划的这套“江南文化研究”丛书,涉及士人生活、江南儒学、典型家族、家风家训、海派文化、医药文化、近代报刊与新型城镇化等诸多方面。它们有的从宏观上整体把控江南文化的特征与变迁,勾勒出文化史的发展线索;有的则从某一领域着眼,深入发掘儒学、医学、新闻学等在江南这片土地上结出的硕果。书中既有能总括全局的精深见解,也不乏具体而微的个案研究。各位作者,都在相关领域里长期耕耘,确有创获,或独辟蹊径,或推陈出新。这套丛书中的作品均经上海社联邀请相关领域学者严格评审、遴选,它的出版必能为江南文化研究提供新的视角与成果。

江南文化研究的先哲顾炎武,曾将原创性学术成果比喻为“采山之铜”。可以相信,这批成果的问世,对于拓展、深入理解江南文化的内涵,对于推动江南文化研究,对于推动长三角地区一体化,都会有重要的价值。

【注释】

[1] 章潢:《三吴风俗》,《图书编》卷三六。

[2](美)孔飞力著,陈兼、刘昶译:《叫魂:1768年中国妖术大恐慌》,上海三联书店,1999年版,第94页。

[3] 归有光:《震川先生集》卷九,周本淳点校,上海古籍出版社2007年版,第191页。

《明清之际的江南社会与士人生活》

冯贤亮 著

本书着重探讨了明清之际江南的社会文化图景,例举了江南宏观历史进程中的一些重要面向,主要包括晚明至盛清时代的历史变化与文化表现在地方生活史中的投射,以及知识分子的不同存在形态与文化生活、社会活动等,努力观照出江南的地方文化、政治文化、精英文化、生活文化与家庭文化等的多样化特质,揭示不同时代留给后世最重要的文化记忆与生活画面,勾勒江南整体性的社会历史与文化变迁,从而反映出江南地区孕育的政治文化与社会文化在区域以及全国发展中的重要作用与“链接性”意义,为进一步思考江南文化及其在新时代的发展,提炼江南文化的精神标识和具有当代价值的文化精髓,提供学术资源与思想借鉴。

《江南儒学的构成与创化》

何俊 主编

本书是“江南文化研究”丛书之一。在首章,着重说明江南儒学的提出、指义与时段,希望对江南儒学建立起一个整体性的框架,并试图呈现出一点江南性的思考。二至六章,分述江南儒学的孕生、唐宋变革与江南儒学的崛起、明清江南儒学的演化,以及江南儒学的现代探索,其间就明末江南儒学与西学专辟一章。本书希望能够起到抛砖引玉的作用,引发学界对于江南儒学给予长久而深切的研究兴趣,使江南儒学的研究成为江南研究、儒学研究、中国哲学与思想史研究,乃至面向未来的中国现代化研究的一个重要领域。

|