|

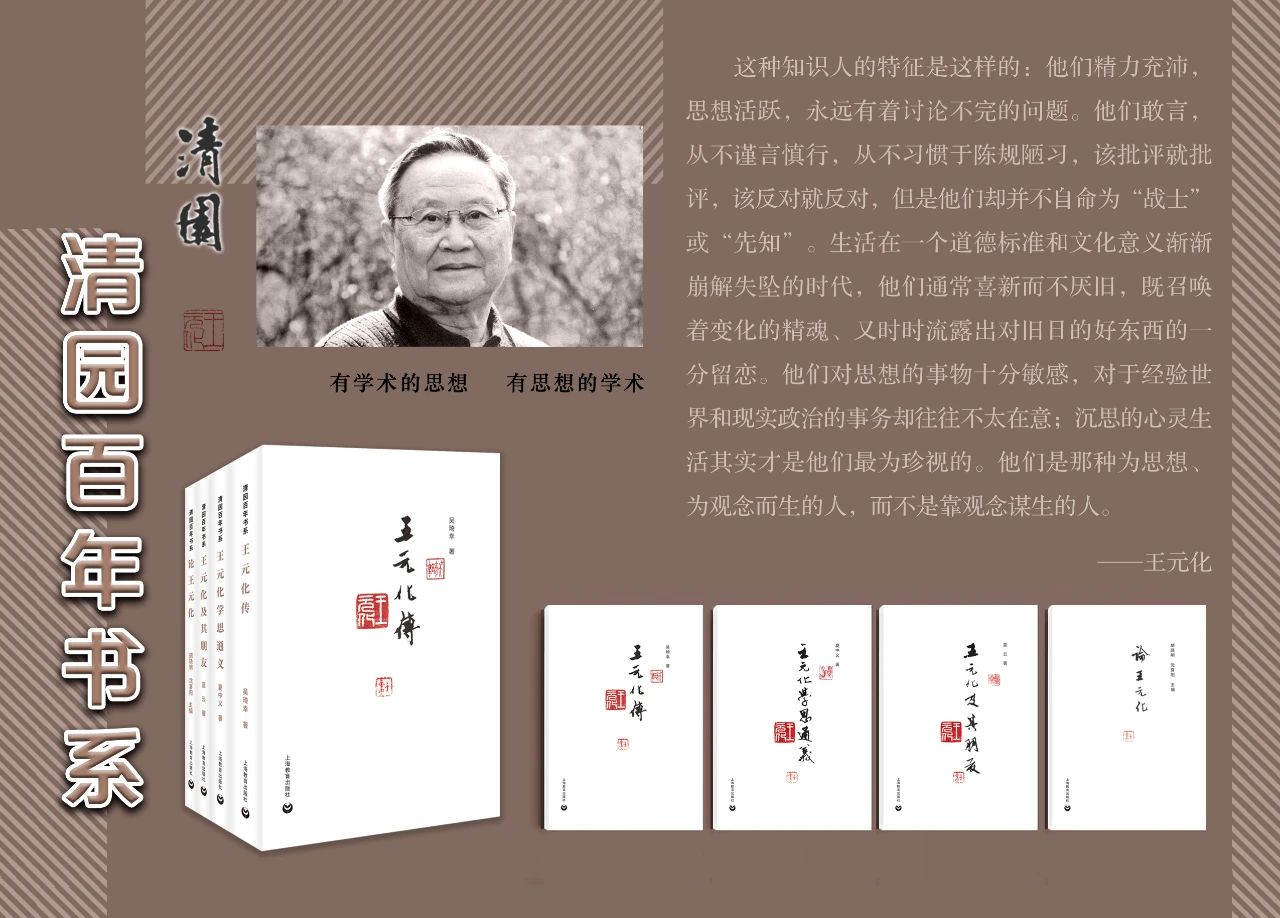

这种知识人的特征是这样的:他们精力充沛,思想活跃,永远有着讨论不完的问题。他们敢言,从不谨言慎行,从不习惯于陈规陋习,该批评就批评,该反对就反对,但是他们却并不自命为“战士”或“先知”。生活在一个道德标准和文化意义渐渐崩解失坠的时代,他们通常喜新而不厌旧,既召唤着变化的精魂、又时时流露出对旧日的好东西的一分留恋。他们对思想的事物十分敏感,对于经验世界和现实政治的事务却往往不太在意;沉思的心灵生活其实才是他们最为珍视的。他们是那种为思想、为观念而生的人,而不是靠观念谋生的人。——王元化

清园百年书系

王元化传 吴琦幸 著

王元化学思通义 夏中义 著

王元化及其朋友 蓝云 著

论王元化 胡晓明 沈喜阳 主编

王元化

王元化,当代中国著名思想家、文艺理论家,在中国古代文论、当代文艺理论、中国文学批评史、中国近现代思想学术史研究上做出了开创性的贡献。王元化1938年加入中国共产党,任中共上海地下文委委员,主编《奔流》等报刊。抗战胜利后,任北平铁道管理学院国文讲师。1950年代初任上海新文艺出版社总编辑、上海文委文学处处长。1955年受“胡风案”牵连,1979年获平反。历任大百科全书出版社上海分社党组成员、国务院第一届学位委员会评议组成员、中共上海市委宣传部部长、华东师范大学教授、中国《文心雕龙》学会名誉会长等职。著有《向着真实》《文学沉思录》《文心雕龙创作论》《清园夜读》《思辨随笔》《读黑格尔》等。

不信东风唤不回

今年是王元化先生的百岁冥诞。时间过得真快,近年来我常常会想念先生家那明亮的客厅、温馨的书房。先生家客厅陈设十分简洁,一幅王遽常“萍洲燕语”的章草下面,坐着永远讨论问题而不知疲倦的先生。书房里铺着厚厚的地毯,安静异常,内有丰富的藏书与最新的学术书。我留校以后,不时会接到先生电话,要我帮他查书,或者借书。几乎每个周六,我都会到他家里,帮他整理书籍,陪他散步。先生也常会问到最近在读什么书,有什么好书?先生的思维一直都特别活跃,关心的问题,大凡集中在近代思想与人物、中西文化与艺术的各自传统,也会谈及上海文化圈,先生往往口无遮拦。那时没有微信,但是,先生的客厅就是上海最活跃的一个思想型的朋友圈。先生读了谁谁最近的文章,发了什么意见,过不了多久,就会在上海的学术界流传开来了。他兴趣广泛,精力充沛,历史哲学文学,都有他感兴趣的话题,所以来来往往,拜访他的海内外学人,来自不同领域。置身这样的场合,特别感觉是一种思想的盛宴。在客厅里听过他讲清华园旧事,听过他唱京剧,他略显嘶哑的声音里头,流露着对遥远的童年生活的回忆,又苍老又天真。我陪他去过杭州、台湾,当然,所有美丽的风景都只是一个背景的陪衬,人在风景里游,心却在思想的世界里行走。也见过先生发脾气;见过他谈到母亲的时候,发自肺腑的真情流露。20世纪90年代的时候,周末去先生家,经常饭后一起去散步,那时先生走得很远,高安路、衡山路,甚至远至淮海路,谈他最近的写作与思考,也谈往事。有一次聊得兴起,竟带着我去寻访熊十力先生在淮海路上的旧居,一边说着熊先生的故事,还上了楼去敲那个门,却早已换了人家。华屋山丘,屐迹安在?当时先生对他老师的那种感受,我今天也略能够体会一二了。

在王先生去世十周年纪念笔会上,我首先想到的是先生作为思想型学人的某种特别之处:思想活跃,永远有着讨论不完的问题,永远的不停止,永远的不现成,永远的独立思考,永远抱有怀疑、不确定性与复杂的思考风格。这种风格不同于科学家、不同于现代学院派以学术为职业的风格。先生的友人林同奇有一封信说:“中国知识分子坎坷心路,外国学界很难理解。他们的思想轨迹,实际上是心路轨迹的某种折射,是一种生命形态,绝不同于‘职业思想家’的纯学术探索。这是中国知识分子的传统的特色,固有其弊,但也有其利。今有人欲全弃之,完全走西方的专业化道路,我以为可能是一种损失,不仅会造成学术的枯干,而且会造成生命的萎缩。”另一友人墨子刻教授也说过:“在一个充满无数悲剧、政局动荡和人格缺失的社会中,真正的知识分子应该是一个像孔子那样‘忧道’的人,他并不专注于个人理论光环的建立或者只满足于做一个优秀的学者。就像孔子的身体力行那样,他反思社会政治和知识分子的复杂性,而在这点上,我们大多数人总是会不同程度地有着某种洞察力的缺失或个性上的弱点。与这样的人交谈,总是有一种如沐春风的感觉。当这样的人走了之后,我们就会感到永不休止的遗憾,因为这样的机遇不再重来。这样一位学者就是王元化教授(1920—2008)。”

|