|

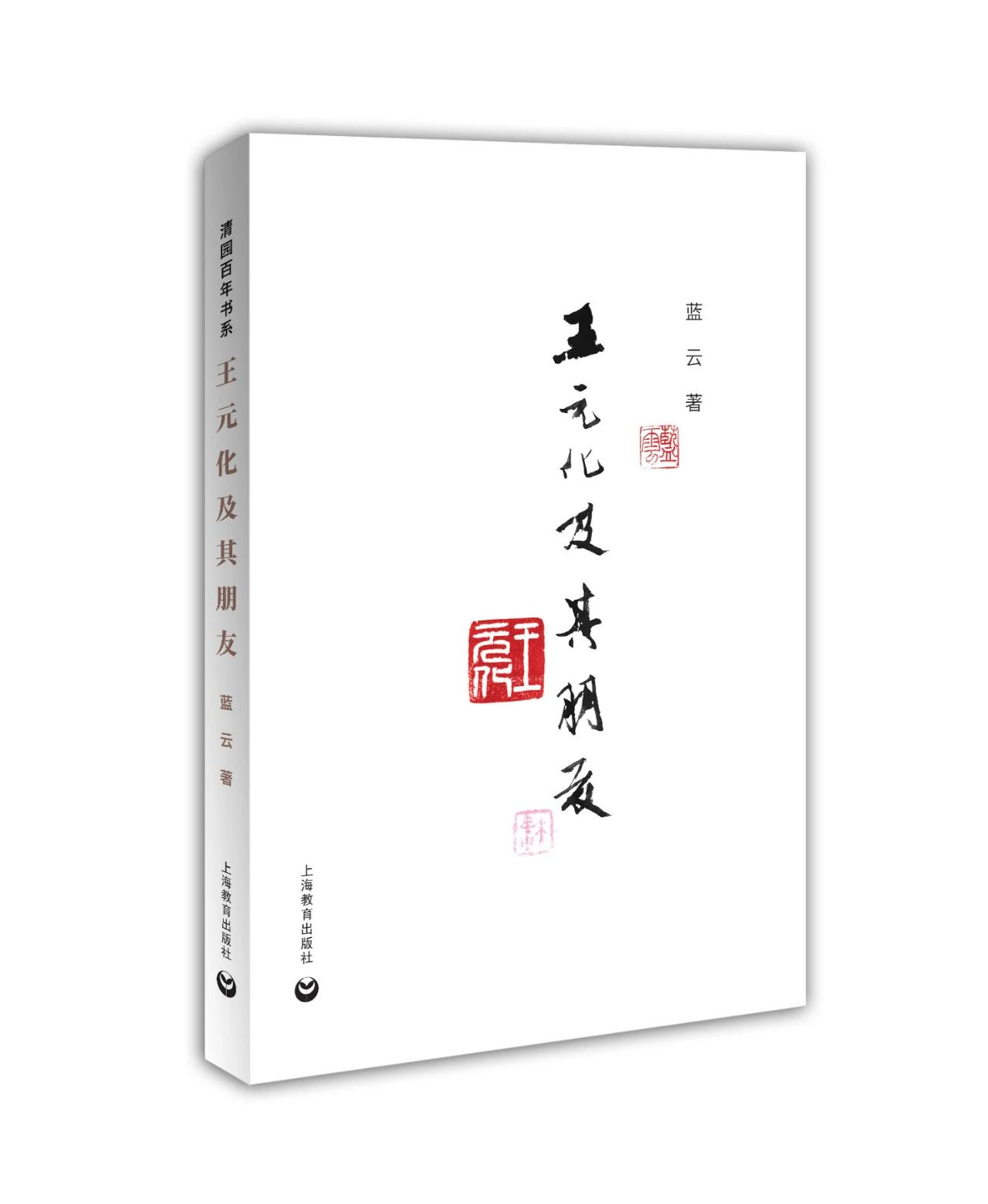

书名:《王元化及其朋友》(清园百年书系)

作者:蓝云

出版社:上海教育

出版时间:2020年5月

定价:39.80元

先生对于世人来说,是“文心雕龙”,是“黑格尔”和“社约论”,是位大学者、大思想家,是时刻关怀着社会发展、人类命运的智者和哲人。先生走了,把真知灼见留给了世人。我不涉学术,也不是文人,却有幸走到先生身边,因此先生在我眼中,更是一个热爱生活的长者。十多年来,先生的音容笑貌,在日常生活中细枝末节处的点点滴滴,皆成我的记忆,不思量而自难忘。

1,并不是所有的花都美

先生家的客厅总给人们留下美好印象,那是因为客厅墙上的字画书香气十足,几案上摆件精致,还有四季不谢的鲜花。

先生说他很懂得侍弄花草。

每每朋友们捧来花束,先生就叫我装瓶。他让我剪去败叶散枝,再错落有致、聚散得当地插到瓶中。隔一两天,他就催促要换水,以期花期更为持久。客厅还曾放过一盆高大的橡皮树,枝叶繁茂,给人以生命之树常青的感觉。他常吩咐我们空暇时,用干净抹布擦去叶面上的尘埃,要让每片叶子都油光闪亮,一尘不染。十多年前,先生曾请高建国把他的一棵铁树搬来我家院子,要我照顾好他的铁树。先生还告诉我培育铁树的窍门,去找些废铁,诸如破铁锅、破铁铲的碎片,埋在铁树的根底。他说这样抽出来的叶子,就会由于养分充足而更壮实。他说铁树怕冷,寒流来了要把它包起来防寒;但铁树又怕暴晒,所以最好种在既能采光又有些树荫遮挡的地方。此后,他经常会问我铁树长高了没有,树干里有没有发新芽,有没有剪过陈年枯枝。一年又一年,他会像探望朋友一样,来我家院子看他的铁树。每次他走到树旁,都会俯身拣去飘落在铁树上的枯枝败叶,前后左右地端详。后来他病了,不能够亲自来看它了,还会问及它长得怎样,并说:“有一天我不在了,这棵铁树会留下来陪你。”

先生赏花特别有讲究。朋友给先生送得最多的是玫瑰。先生还算喜欢玫瑰,他认为玫瑰美得娇艳,但看得多了就嫌它矫揉造作,脂粉气重。而且玫瑰花期很短,过不了几天,花还没有盛开就开始发蔫,任凭你不停换水,还是一朵接一朵地败落。我曾给先生送过花,那是一把大朵的深紫红菊花,插瓶后从含苞到绽放,英姿勃勃地开了很久。先生说这花好,朴素而淡雅,他非常喜欢。后来陪伴先生一生的张可阿姨走了,先生选用白菊花供放在张阿姨的遗像前,整整一年多,从没间断。

先生身体尚健时对花的兴致很浓。十几年前,他听说我们买花都去花市,他也想去逛逛。于是当时我和孔令琴就带他和张可阿姨一起去。那时,花市在文化广场四周的马路上,要到下班后才开市。晚饭后,天黑了,路灯昏黄,花市却熙熙攘攘。我们领着先生和张可阿姨钻到人群里,到一个个摊位前看,先生惊异于这里几乎什么花都有,而且花价便宜,我们自然满载而归,非常尽兴。

先生总对我说,美的事物应该有意境,它应是含蓄而蕴藉,而不是一览无余的。我想先生看花开花落,也正是这样。

有年冬天,天寒地冻,先生说:“去给我买些蜡梅,要大枝的,不要嫌贵,多花点钱没关系。一定要买大枝的,那种有骨骼的。”他说他喜欢在过年时插上一瓶蜡梅。他的老师汪公严先生曾画过一幅《风雪山居图》送他,画的是一名童子向一位山居老者送上一瓶梅花,上面题了两句诗:“山家除夕无他事,插了梅花便过年。”先生说这意境真不错。他还经常挥毫题写这两句诗赠予友人。题记中这样写:“余因胡风案被革后惧祸延,遂与社会断绝来往,每逢新年枯坐斗室,辄取公严师据唐人句所绘《风雪山居图》以度岁。”

有年深秋和先生去杭州。那时先生还很硬朗,我们从郭庄沿着西湖岸散步,走向曲院风荷。沿途落木萧瑟,一旁水波茫茫。走着走着,先生站定,叫我向前看,原来湖畔有一片凋零的荷塘,断折的枝茎挑着枯萎的大叶片在寒风中微颤,湖面倒映出凄凉。先生说:“你知道李商隐的‘秋阴不散霜飞晚,留得残荷听雨声’吗?那不就是!”先生说他尤其喜欢“留得残荷听雨声”这样的意境。可是,先生并不认为所有的花都美。他曾说:“人们都用花来形容美丽,可是并不是所有的花都是美的,我认为有的花就不美丽,你有没有发现?”我说我不那么敏感。先生说:“郁金香就一点也不美,你看,那花呆头呆脑的,一副刻板相,而且每朵长得都是一模一样的。”我从此对郁金香就多了一份关注,心里也觉得先生说得有道理。同时感到庆幸的是,还好,给先生送郁金香的朋友不多。但给先生送花篮的人很多,殊不知,先生对花篮一点也不赞赏。他认为大多数花篮,是由不懂审美的人把杂七杂八的花插在一起,实在无美感可言。他甚至不愿意把这样的花篮放在自己房间里,认为是有损幽雅环境。早些年,先生会嘱咐从花篮中挑出新鲜的玫瑰插瓶,其余的就不要了。后来,他的呼吸道感染和皮炎经常发作,对花篮就更排斥了。若花篮还是源源不断有人送来,他很快就转送他人。先生还据此引申说建设也一样,人人都搞建设,但不是所有的建设成果都美好,有的甚至是“败笔”。

|