|

我从来没对我父亲说过话,他也几乎从来没对我说过什么。我记得自己只跟他一起玩过一次,就在他带我去看海的江之岛海滩上。那是我仅有的记忆,是我跟他在一起,应该说是……快乐的、真正共享的片刻吧。也许正是这个原因,让我一直保留着对于大海的印象,而且经常出现在我的电影里……

童年时期,我父亲真正跟我说话的次数,了不起不会超过三次,顶多四次……但最惊人的一次,是他临终前在病床上告诉我:他很后悔自己没跟我说过几次话。不觉得这有点太迟了吗?1979年某一天,电话响起。我父亲在医院过世了。直到很久以后,我才理解我们错过了什么。

的确,我在电影中展现的灵感,通常来自我自身的经验、我经历过的事物。《菊次郎的夏天》本来就是一部不缺柔情的电影,而且取材自我的童年。我不会假装这部电影的情节跟我的童年没有关联。正好相反,我觉得这部电影是在向我父亲致意。他是个很乖戾的男人。跟这部电影的主人公一样,我父亲的名字叫菊次郎。他的个性很内向,却把胆怯用在错误的地方。我老爸不跟他的子女说话。事实上,他不跟任何人说话。他从来不跟我说话,也不会想些好听话来讨好人。他在我还很年轻的时候就过世了。在那之后,我母亲一直拒绝跟我提起他。在这部电影里,我父亲的形象占很重要的地位。

《菊次郎的夏天》主人公是个50多岁的男人,拒绝承认自己的失意,对自己提出一大堆问题。他是个在感情上非常笨拙的人,不知道该跟这个9岁的孩子说些什么才好。正男这个孩子,整个暑假期间,意外走进他的生活。我想让《菊次郎的夏天》成为一部公路电影,用双脚走出来的公路电影,因为当我们一步一步走路的时候,那种度过时间的感觉很不一样。事实上,这是一部非常单纯的电影。

有些影评人,在这部片里看到的是一个以帮派分子为主角的新型故事,因为菊次郎是帮派分子,只是已经退休。可是,根本不是这回事!在这部讲述日常生活某些残酷面的电影里,暴力没有用武之地。《菊次郎的夏天》也点出:当我们接受现实,并且给予它最低限度的关注时,现实就具有神奇的一面。这是一部大家都会觉得好玩的电影,因为某些重复出现的笑料与稀奇古怪的状况。但是这部片也谈到痛苦,那种我们所有人都很熟悉、精神上的苦恼。

我认为《菊次郎的夏天》很像一本相簿,让我们像在翻页一样一路看下去。我觉得它也是一部满怀柔情的作品,表现在小男孩和坏坯子间的默契上。也有人说过这是“老头与小孩间的故事”这样的话,就像在法国电影中会看到的那样……这部电影,跟我到目前为止拍过的故事截然不同。这一次,我觉得这部电影总算比较偏向生命的那一边,而不是死亡。孩子象征着希望、未来,一个更美好的世界。我想我是希望能以这部电影,向我相信的人性献上敬意。片中这两个主角都缺乏母爱,而且都还在为此难过……这样的他们,要如何尊重他人呢?

有个影评人把《菊次郎的夏天》比喻为一座“日式庭园”。我不知道这个形象是否确切,但不失为一种有创意的比喻。其实,我会拍这部片子有很多不同的原因:一部分是因为想拍喜剧,一部分是出于对童年的质疑、对双亲间关系的思考、对母亲可能怀抱的孺慕,以及一个有我父亲名字的悲剧英雄的命运。这部片也有游戏的一面,还可以看到我以前的搭档拍子清和几名军团成员。

《花火》成功之后,我开始想拍一部比较暧昧的电影,舍弃那些太“酷”或太暴力的电影。《菊次郎的夏天》让许多日本人惊讶。他们不相信我有能力拍一部关于童年、几乎称得上温柔的电影。但这部电影在日本以外的地方能被理解,而且得到好评吗?结果确实是这样,尤其是在戛纳电影节,还有随后在法国上映时。《菊次郎的夏天》在影评和票房上都有很好的成绩。

总之,我对这部电影寄予厚望,下了很大功夫,也花了许多时间。当这部电影在1999年入选戛纳电影节竞赛单元时,我记得那届的评审团主席是大卫·柯南伯格(David Cronenberg)。而人家跟我说大卫·林奇(David Lynch)很欣赏这部电影,有些影评人认为《菊次郎的夏天》有可能拿下一座大奖,只是这个希望最后还是落空了。

(本文摘自《北野武自述:无聊的人生,我死也不要》)

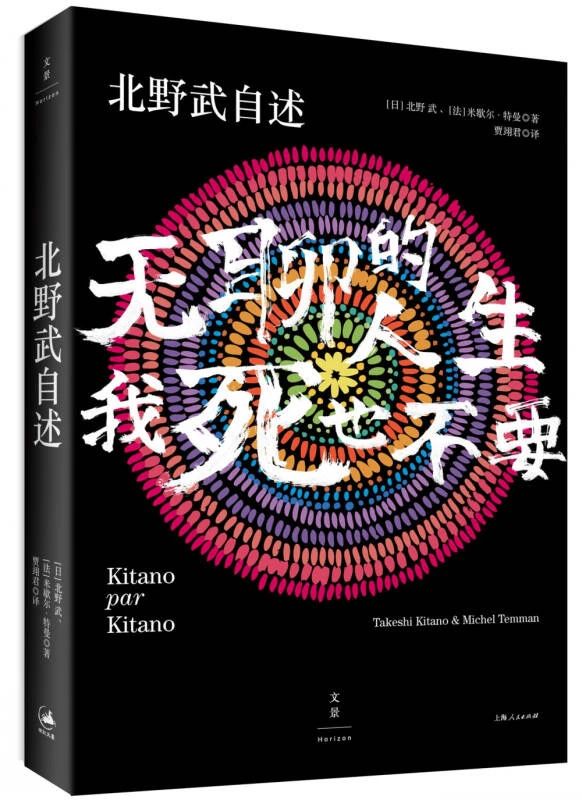

《北野武自述:无聊的人生,我死也不要》

[日]北野武 [法]米歇尔·特曼 著

贾翊君 译

上海人民出版社·文景 2015年8月

|