|

迈珂·苏立文(M ichaelSullivan,1916—2013)教授是西方著名中国艺术史家,也是中国人民的老朋友。1940年,他刚从英国剑桥大学建筑系毕业,就自愿来到中国大西南,为红十字会开救护车,投身到艰苦卓绝的抗日战争中。随后他和吴寰女士喜结良缘,在成都华西大学博物馆工作,开始他对中国艺术的毕生研究。对他开创性的学术成就,英美举办过他的藏品展,召开过学术研讨会,出版了图录和文集;关于他漫长一生的多彩经历,2012年中国美术馆举办了“苏立文与20世纪中国美术”特展。2013年9月28日苏老仙逝,大陆各大媒体均有报道,表明他在中文读者心目中的影响。 迈珂·苏立文(M ichaelSullivan,1916—2013)教授是西方著名中国艺术史家,也是中国人民的老朋友。1940年,他刚从英国剑桥大学建筑系毕业,就自愿来到中国大西南,为红十字会开救护车,投身到艰苦卓绝的抗日战争中。随后他和吴寰女士喜结良缘,在成都华西大学博物馆工作,开始他对中国艺术的毕生研究。对他开创性的学术成就,英美举办过他的藏品展,召开过学术研讨会,出版了图录和文集;关于他漫长一生的多彩经历,2012年中国美术馆举办了“苏立文与20世纪中国美术”特展。2013年9月28日苏老仙逝,大陆各大媒体均有报道,表明他在中文读者心目中的影响。

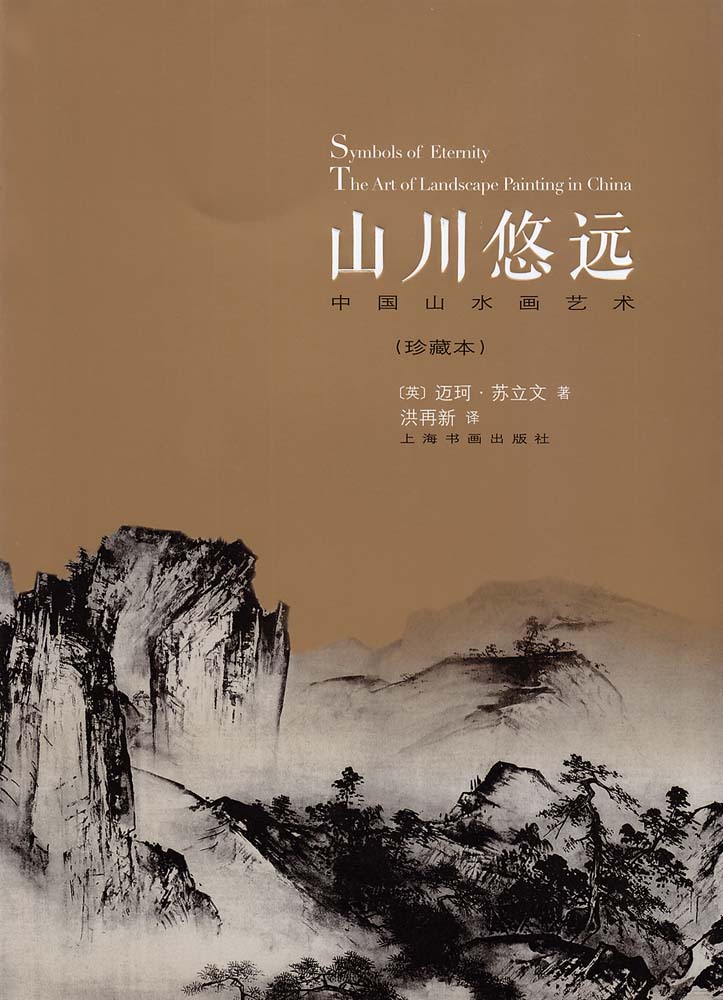

向世人展示中国山水长卷

我从1984年和苏立文教授夫妇初识于浙江美术学院(今中国美术学院),三十多年来,一直受益于这位尊尊长者。从翻译苏老《山川悠远———中国山水画艺术》(岭南美术出版社,1988年)到研究苏老和山水画大师黄宾虹的学术交往,使我一步步认识苏老跨越中西语境的学术历程。其中,他的探索中国山水画之旅,峰回路转,启人心智。

苏老1979年的自序和1988年的中译本序,体现了他对广大读者———特别是艺术爱好者———的一片真诚。这种真诚,使他的著作能走进千家万户,打动人心。秉承同一旨趣,我想向读者交代两点,作为了解他中国山水画之旅的相关语境。第一个语境,可以了解苏立文原著有何创建?第二个语境,可以说明《山川悠远》译文修订本有何新意?在这两个语境中漫步,中国山水画这片世界艺术的视觉空间,将使读者产生流连忘返的美好印象。

古往今来,谈中国山水画的文字不胜枚举。但直到19世纪末,英语世界才开始零星出现这方面的介绍。在此语境中,苏立文1979年的原著面对的是英文读者,导读世界艺术宝库中独树一帜的中国山水画艺术。用什么样的结构来取舍,什么样的思路来叙述,才能赢得英文世界的认同?

在一些中文读者看来,中国山水画的美是不言自明的。你看:北宋的大幅山水,逼肖自然风貌;南宋的一角之景,充满诗情画意;元末文人的湖山胜地,呈现出画家别样的胸襟。你再看:那面目各异的笔法性格,那多姿多彩的用色用墨,那变化多端的章法结构,无一不传达出中国历代画家孜孜以求的生动气韵。难道这不是一清二楚、明摆着的吗,还需要什么结构思路?

但事实并非这么简单。就像没有受过中国传统艺术熏陶的中文读者一样,苏立文原著的读者对象,并没有这些看画的语汇。所以,在他们观赏中国山水作品时,历代山水风格的特色和山水画表现的手法、过程和旨趣,并不是一清二楚、一目了然的。更何况苏立文本人是美籍加拿大的英国绅士,所以,不管是他个人钻研中国山水画史,还是他向英语世界的读者讲述这个独特的艺术传统,他的母语都要把中国套语重新改造一番———把中国艺术中的创作、欣赏和批评的方式,如何巧妙地纳入英文的语言———思维框架结构之中。

很显然,苏立文的原著做了出色的努力,具体的证明就是,这本书在1979年同时在英国牛津和美国斯坦福出版后,引起了西方学界的高度重视,书评迭出。需要说明的是,西方学术评论不是恭维捧场,而是钩玄提要,质疑发难。其中欧美权威刊物《亚洲艺术》的资深主编从史实的准确性上,结合苏立文在山水画史研究上的几种新著,给予积极的评价。美国《亚洲学志》的一篇书评,在比较了苏立文此前出版的通论著作和专论后,对这本《山川悠远———中国山水画艺术》“有什么新意”提出了疑问。在他看来,苏立文的新著,主要还是专题通史的叙述,似乎未见多少新意。

这样的发难,从评论人的立场看,也许没错,他是美国的中国艺术史教授,自然把着眼点放在西方同类专题史本身的发展状况。但这个质疑,本身却有问题,如果他记得苏立文原著自序和导论中对其读者对象的锁定,跳出中国艺术史专家圈子的话,原来“有什么新意”取决于讨论对象的语境。其普适性对任何学术著作的问世(包括译著的修订本)都是存在的,不仅在1979年,而且在今天以及今后的任何时候,概莫能外。

一旦跳出中国艺术史专家圈子,苏立文原著的魅力就显现出来。正像贡布里希书评的标题所示,苏立文以“西方人的眼光”,找到了英国文学中的一个关键词作为切入点,让不熟悉中国但热爱艺术的英文读者,从中国山水画叙述的一头雾水中,立定精神,看到一个大的画面轮廓。他用浪漫派鼻祖华兹华斯《序曲》中的名句“永恒的象征”为原著的文眼,展开与英文世界艺术爱好者们的视觉对话。在英国《伯灵顿杂志》和《伦敦大学亚非学院学报》上的两篇书评,同一学人分别提到苏立文这个选词的机敏和智慧。

|