|

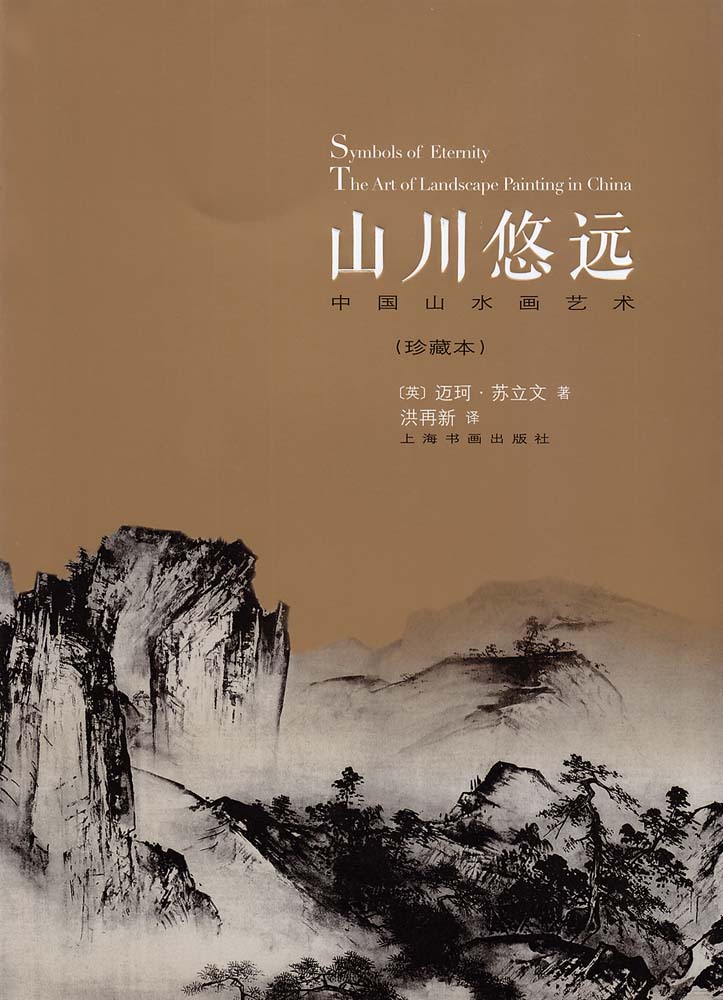

迈珂·苏立文教授的《山川悠远——中国山水画艺术》是本引人入胜的书,以他1974年在牛津大学斯莱德讲座上妙趣横生的演讲为基础写成的。这本书旨在给“任何热爱艺术,但对世界最伟大艺术传统之一的中国画所知甚少而有意多多了解的人看的”。作者以充满热情、富于诚意的文辞,克服了许多原来会妨碍其意图实现的困难。 迈珂·苏立文教授的《山川悠远——中国山水画艺术》是本引人入胜的书,以他1974年在牛津大学斯莱德讲座上妙趣横生的演讲为基础写成的。这本书旨在给“任何热爱艺术,但对世界最伟大艺术传统之一的中国画所知甚少而有意多多了解的人看的”。作者以充满热情、富于诚意的文辞,克服了许多原来会妨碍其意图实现的困难。

第一个困难是由中国山水画的特质造成的。山水画传统中一些不朽之作采用了长卷形式,观看者要(从右往左)展开手卷,一段接一段地欣赏,它们很难复制成完整清晰的图版用在书中,所以作者只得选用手卷的一些局部,或较便于印在一般书页上的立轴和册页。尽管复制的小幅图版质量难免有问题,原作的生动微妙之处几乎不能体现,但苏立文教授仍以他的叙述使人相信:“我们看到一段《雪霁江行图》上的苍茫景象,会情不自禁地打起寒颤,领略到在冬天华北江河中行舟的生动情景”。

这种有感染力的文句为这本书的叙述部分增添了效果,但却似乎会使读者忽视他在简短七章中讲述两千年中国绘画故事需要涉及的绘画技巧。作者提醒说,若不追溯中国的历史,追溯王朝的兴替和随之出现的文化活动中心的迁移情况,那就无法讲述这个故事。他让我们看到改朝换代的盛衰变化对画家生活和地位所产生的影响。他一开始讨论中国美术史便谈到许多人物,书中提供的有关史料告诉我们这些画家的鲜明个性特征和生平事迹。书中简短生动地描写了那些使绘画传统得以延续而性情古怪的文人画家,给全书的行文平添了活跃的气氛。

苏立文教授明白在呈现一幅完整的历史画面时,他的手法是有缺陷的。在写到开封失陷后逃往杭州的南宋画家时,他说:“甚至连水边的古梅春花也像在吐露强烈的思慕之情,那不是新生的欢愉感,而像是为了求生所作的挣扎。”他接着写道:“不知我是否曲解了这些使人感到抑郁的绘画,或许我已经有意挑选了一些带有这种情调的作品。当然中国有的是情调较为欢快的画作。”他在引述了18 世纪大画家郑燮的牢骚诗文之后又承认,“郑燮画的可爱的兰竹没有暗喻他感到的苦痛”。它们究竟是怎么回事呢?把“时代精神”(Zeitgeit)和“心理特征”(psychological traits)“会通”(evocations)无疑是有效的写作手法,可将孤立的事实转化成连贯、易记的故事,但这么一来,会遮掩生活的复杂性。

不管怎么说,苏立文教授写作目的很明确,要以比较容易被西方读者接受的方式来阐释中国山水画艺术。“山川悠远”(Symbols of Eternity)这个书名就是理解这种阐释的线索。它取自华兹华斯(Wordsworth)的《序曲·第六篇》(The Six Book of Prelude),诗中描写华兹华斯跨越阿尔卑斯山的旅行见闻,诗句显然会使我们联想起中国山水画中的形象:

……

参天的林木,

渐渐衰变却永不朽坏;

飞溅的瀑布,

隆隆倾泻而永无止息;

……

传递回声的山涧石壁,

淌着涓涓细流的道旁巉岩,

仿佛在向我们轻轻诉说那无尽的秘密。

那令人晕眩的奔腾激流,

那悠悠的白云和那诸神的乐界,

不安与宁静,

黑暗与光明,

这一切犹如上帝的创造,

似一张脸上的五官,

像一棵树上的花瓣。

……

经久的典范,永恒的象征。

自始至终,

永无尽头。

无疑这些诗句表明了对壮丽的山色景致,西方诗人和东方画家有很多人类共同的反应。但它们也可用来表明两者之间的区别。华兹华斯觉得全能的上帝有压倒一切的威力,他敬畏造物主。中国画家也有这种敬畏感吗?难道我们不可以说是他们自己创造或至少再创造了这些永恒的象征符号吗?中国画家驾驭自然的能力体现在巫术、礼仪、园艺和绘画里。苏立文告诉我们,公元4 世纪初,“皇家苑囿的景象壮观,规模也很巨大,搞得像东海、昆仑、蓬莱等自然神灵出没的地方”。到唐代,出现了小型的山水盆景,日本人的“盆栽”就来源于此。与盆景相同,苏立文认为“绘画能成为包含自然界本质的神秘之物”。在8世纪大诗人李白、杜甫生活的辉煌时期,杰出的诗人王维自己就是最著名的山水画家。他的画是什么样子,我们不清楚,人们肯定是不断把后来的山水画成就归附到他的名下。但王维和同时代的吴道子,都认为画家是创造者,这观念一直是中国画传统中不可分割的内容。

讲到这里,我们可能更多的不是想到华兹华斯的诗作,而是莱奥纳多(Leonardo)《比较》(Paragone)中“画家是人间万物之主”那一章:“如果画家想要从高山的巅峰俯看广阔的原野,并希望看到这原野后面的海平面,那他就是这海平面之主;如果画家想要从深谷仰望高山,……那他事实上首先是在脑海里把握宇宙中存在的一切—无论是作为本质、表象还是想象而存在,然后才通过他的画笔表现出来。”

|