|

我不希望给读者造成太重的历史和哲学的负担,无论如何,绘画作品会为自己说话。绘画并不存在于画家的学问中,而存在于画家表达的艺术语言里,其中包含着美和神秘的东西。 我不希望给读者造成太重的历史和哲学的负担,无论如何,绘画作品会为自己说话。绘画并不存在于画家的学问中,而存在于画家表达的艺术语言里,其中包含着美和神秘的东西。

——迈珂·苏立文(Michael Sullivan,1916-2013)

苏立文教授是西方著名的中国艺术史家,他凭借1959年出版的《二十世纪中国艺术》一书,成为第一个向世界介绍二十世纪中国美术的西方学者,被誉为“东西方美术交流的使者和桥梁”。

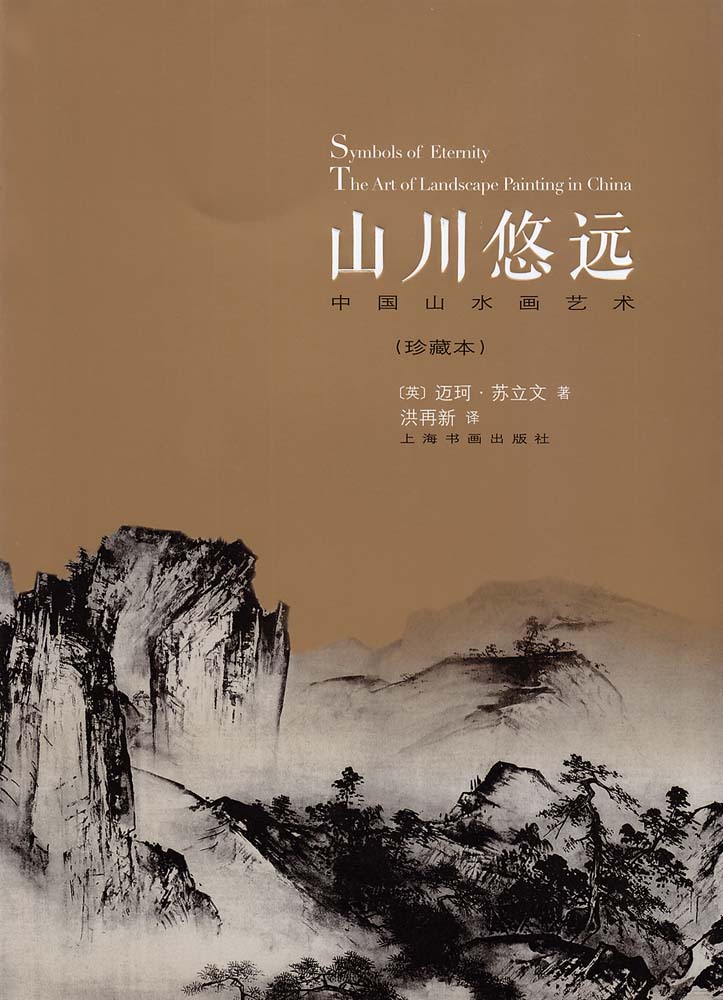

《山川悠远:中国山水画艺术》(Symbols of Eternity:The Art of Landscape Painting in China)英文版于1979年同时在英国牛津和美国斯坦福出版。苏立文在序中讲述了撰写本书的缘由:“本书源出于1974年春我在牛津大学斯莱德讲座的讲稿。为了那些在帕雷豪斯会场和我有同感的耐心听众,包括任何热爱艺术但不了解中国绘画的朋友,以及想进一步认识伟大的世界艺术传统中这部分内容的人们,我写成了这本书。所以,它不是写给专家们看的,也不算中国山水画史,而是试图对山水画的历史作些解释。”

事实上,这部书的出版引起了西方学术界的高度重视,书评迭出。如同著名的艺术史家贡布里希教授在1980年发表于《泰晤士报文学增刊》的《西方人的眼光》一文中所写:“迈珂·苏立文教授的《中国山水画艺术》是本引人入胜的书……作者以充满热情、富于诚意的文辞,克服了许多原来会妨碍其意图实现的困难。”

1985年,洪再新先生——现任美国普吉湾大学终身教授、中国美术学院南山讲座教授,在中国美术史、中西艺术交流领域成果丰硕——在《读书》杂志上发表了一篇海外书讯:“今天研究中国的艺术,已非孤立的活动,它自觉不自觉地被置放到世界文化研究的系列中,具有国际合作的色彩。基于这一点,看西方学者对中国山水画历史的评述,就格外令人鼓舞。英国著名的中国艺术史家迈坷·苏立文的《山川悠长:中国山水画的艺术》,便属于这类较系统的专著。它立足于中西文化的大背景,以比较的方法对中国山水画及其两千余年的发展,提出独到的见解,这对我国的理论研究,无疑是一种鞭策,也能补正我们‘只缘身在此山中’的缺憾。”

受范景中先生的鼓励,洪再新开始了对英文版《山川悠远》的翻译,并于1988年完成了译本的定稿,由岭南美术出版社出版。苏立文教授应邀为中译本作序:“依我之见,我这部书为什么能出中译本,可能有几点理由。最起码的一点理由是,看看西方作家怎么向不知道中国、更不了解中国山水画的公众介绍这个题目,会有些特别的价值。其次,本书是纪念约翰·罗斯金的,为了他,牛津大学在1869年设立了斯莱德讲座……第三点理由可能是由于中国读者习惯于用传统的考据方法去看待中国艺术史,因此对处理这个课题比较个性化、主观化的方法会感兴趣。”虽然作者一再强调本书是为那些对中国山水画艺术感兴趣的公众而写,但是毫无疑问,作者博物多闻的学识、充满思辨的文风为中国读者,以及中国学术圈带来了新的启示。

二十七年后,脱销已久的《山川悠远》经洪再新教授修订后再次出版。此间,国内读者无论是对中国艺术史本身的了解,还是与海外艺术史学者的接触,都有了巨大的突破。在这急剧变化的学术情境中,洪再新给出了三点此版修订本值得重视的理由:一,英文本主标题“永恒的象征”(Symbols of Eternity)与中文本主标题“山川悠远”各自的出典、相互的转换及引发的讨论值得关注;二,增加了附录与前言,可以向新一代读者提供苏立文一家之言形成的历史语境;三,修订本突出了图像的重要性,除了增补正文索引、图版目录外,还补全了原著的一百十五幅图版。

关于中英标题的出典与转换,苏立文在《导论》、贡布里希在书评《西方人的眼光》、洪再新在《从“永恒的象征”到“山川悠远”》中都有十分精彩的论述,等待读者细细品味。

|