|

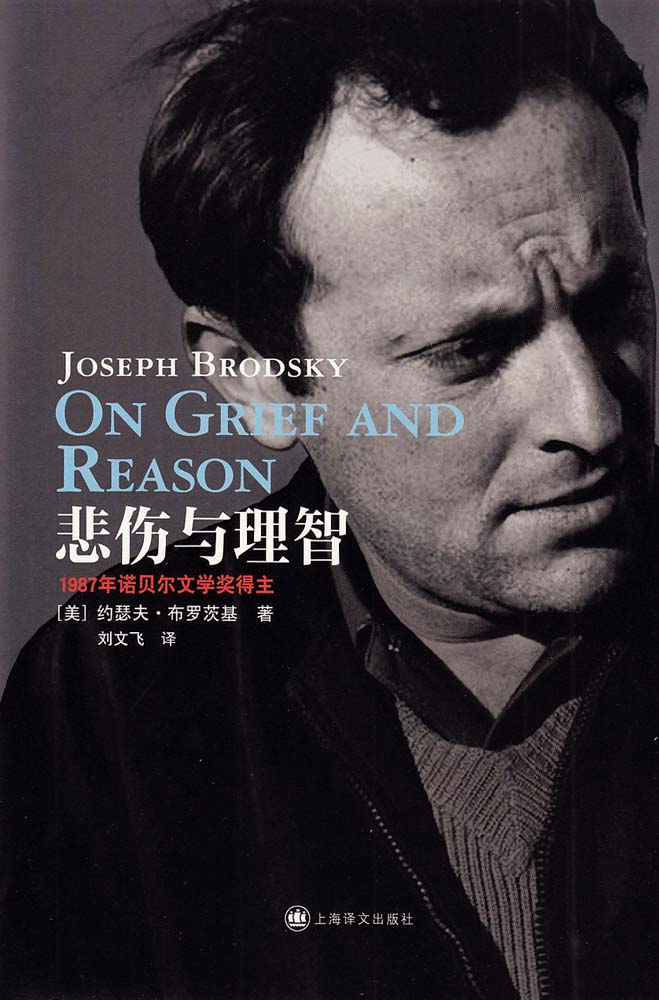

冷战时期的苏联曾经造就了一份长长的流亡作家名单,其中最著名的两位当属索尔仁尼琴与约瑟夫·布罗茨基了。但除却同为诺贝尔文学奖得主这一共同身份外,二人的价值取向与文学理念可谓大相径庭。与单刀直入地披露体制之恶、控诉苦难与迫害的“俄罗斯良心”索尔仁尼琴不同,布罗茨基从来不是一个高擎道义大旗的反抗者;甚至可以说,他的艺术视角很大程度上是非政治化的。然而,两者殊途同归的流亡之路却又强烈暗示着布罗茨基身上必然有某种更加微妙,但同样为苏联体制所不容的特质。如果说索尔仁尼琴代表的是苏联异议作家的理想形象,那么布罗茨基便是一个思想上彻底的异类,而不是异议。他并不振臂高呼,公然反抗,而是默默地坚持着一种与当时的社会思潮迥然不同的世界观,而这恰恰是他创作的根基。翻开布罗茨基生前最后一部散文集《悲伤与理智》,我们可以近距离地触摸他思想生长、成形的脉络,理解这种信念的内在逻辑,聆听一个诗人的灵魂之曲。 冷战时期的苏联曾经造就了一份长长的流亡作家名单,其中最著名的两位当属索尔仁尼琴与约瑟夫·布罗茨基了。但除却同为诺贝尔文学奖得主这一共同身份外,二人的价值取向与文学理念可谓大相径庭。与单刀直入地披露体制之恶、控诉苦难与迫害的“俄罗斯良心”索尔仁尼琴不同,布罗茨基从来不是一个高擎道义大旗的反抗者;甚至可以说,他的艺术视角很大程度上是非政治化的。然而,两者殊途同归的流亡之路却又强烈暗示着布罗茨基身上必然有某种更加微妙,但同样为苏联体制所不容的特质。如果说索尔仁尼琴代表的是苏联异议作家的理想形象,那么布罗茨基便是一个思想上彻底的异类,而不是异议。他并不振臂高呼,公然反抗,而是默默地坚持着一种与当时的社会思潮迥然不同的世界观,而这恰恰是他创作的根基。翻开布罗茨基生前最后一部散文集《悲伤与理智》,我们可以近距离地触摸他思想生长、成形的脉络,理解这种信念的内在逻辑,聆听一个诗人的灵魂之曲。

布罗茨基的童年是在卫国战争的炮火中度过的。在那场空前惨烈的列宁格勒900天围城战中,布罗茨基一家从饥饿的魔爪下死里逃生,文集的开篇便与他人生最初的这段记忆重合。然而,回首往事时,布罗茨基的心灵之眼却并不是在饥饿、苦难上聚焦,而是在一件看似不可思议的小东西上:美国牛肉罐头盒,而且他记忆最深的“并非肉的滋味,而是罐头的形状”。当布罗茨基看着母亲一圈圈拧着钥匙一样的开罐器打开罐头盒时,他被这神奇的机理迷住了,因为这是他第一眼瞥见一种截然不同的生活方式与审美趣味。如果说一个人的孩提记忆是有选择性的,那么这无疑是一种预言式的选择,预言的谜底就在紧随回忆录的一篇美学理念阐释中。“美学即伦理学之母”,布罗茨基写道,“‘好与坏’首先是一个美学概念,它们先于‘善’与‘恶’的范畴”;每一个初来人世的婴儿都会“下意识地完成美学选择而非道德选择”。在一片单调、灰色的城市废墟中,在“钉子、锤头、螺栓支撑”的战争机器中,这个精巧圆滑、印有外文字母的红褐色罐头本身就是一种异类的存在,而这便是幼年的布罗茨基做出的第一个重大审美选择,他此后成长过程中的一系列选择都是这个开端的逻辑延续:“飞利浦”收音机,长发与喇叭裤,宣扬“一人对抗全体”精神的好莱坞电影,秘密流传于青少年间的私刻爵士乐唱片。对于苏联体制而言,这是一部异类如何诞生的警示录;对于布罗茨基而言,这却是他个性与自我认知的端倪,而这恰恰是一个诗人诞生的第一步。“一个人的任务首先就在于,他要过完自己的一生,而不是外力强加或指定的、看上去甚至最高尚不过的一生,” 布罗茨基宣称:独特性 “就是人类存在的意义”。理解了这一点,我们也就窥见了他世界观的轮廓。布罗茨基反对将个体视作历史前进道路上的一块块铺路石,反对唯理性主义的社会阐释理论,声称“历史的唯一法则就是偶然性”,这是完全可以理解的,因为正是偶然性赋予每一个个体以意义,而不是将他们视作一个个严格按某种机械原理啮合运转的齿轮。

一个个体一旦获得了这种相对于周遭群体的独特性,那么他最恐惧的莫过于再次被群体所吞噬,个性在千人一面的社会化复制中湮灭,而布罗茨基置身的那个“充满了同义反复”的社会更是让这种恐惧成为了一种现实的可能。他需要的是一种使他免遭社会同化,不被“国家的面容所催眠”的庇护所,这种焦虑甚至超过了他对任何实际迫害的担忧。另一方面,如果人类的存在意义不是为了实现某种理性的“必然性”,如果历史不是一道线性的进化轨迹,那又是什么在冥冥之中引导着人类?一切又回到了那个赋予他个性与自由的最初动因:美学。对于一个诗人来说,那便是缪斯,便是诗歌,便是拒绝重复,“拥有自身的演变、动力、逻辑和未来”的语言艺术,而正是这些使人类“有别于动物王国的其他代表”。他甚至大胆宣称语言艺术“并非人类发展的副产品,而恰恰相反,人类才是艺术的副产品”,而作为语言最高形式的诗歌“就是我们整个物种的目标”。到了这里,缪斯已经超脱了任何现世、实用主义的价值,成为了一种形而上的至高理念。正是这种近乎宗教的情愫塑造了布罗茨基心目中诗人与语言的相对关系。

|