|

上世纪八十年代后期,昆德拉被韩少功、景凯旋等人译介到中国后,掀起了一股“昆德拉热”。一时间,大有“开谈不说昆德拉,读尽诗书也枉然”之势。不少此前从未对外国文学发表过看法的人,也写起了研究昆德拉的“论文”。中国的读书人,似乎谁都能被昆德拉以某种方式所触动,谁都能从某个角度对昆德拉来一通评说。尽管谈论、研究昆德拉者甚多,但基本观点则颇一致,即都是在热烈地肯定、赞美。前些年,青年言论家余杰发表《昆德拉与哈维尔——我们选择什么,我们承担什么》一文,提出了“要昆德拉,还是要哈维尔”的问题,才算是有了一点不和谐音。余杰把昆德拉和哈维尔作为知识分子可能的两种现实姿态的代表,并明确主张应该拒绝昆德拉而效法哈维尔。余杰的文章,记得引起不只一人的质疑、驳斥。 上世纪八十年代后期,昆德拉被韩少功、景凯旋等人译介到中国后,掀起了一股“昆德拉热”。一时间,大有“开谈不说昆德拉,读尽诗书也枉然”之势。不少此前从未对外国文学发表过看法的人,也写起了研究昆德拉的“论文”。中国的读书人,似乎谁都能被昆德拉以某种方式所触动,谁都能从某个角度对昆德拉来一通评说。尽管谈论、研究昆德拉者甚多,但基本观点则颇一致,即都是在热烈地肯定、赞美。前些年,青年言论家余杰发表《昆德拉与哈维尔——我们选择什么,我们承担什么》一文,提出了“要昆德拉,还是要哈维尔”的问题,才算是有了一点不和谐音。余杰把昆德拉和哈维尔作为知识分子可能的两种现实姿态的代表,并明确主张应该拒绝昆德拉而效法哈维尔。余杰的文章,记得引起不只一人的质疑、驳斥。

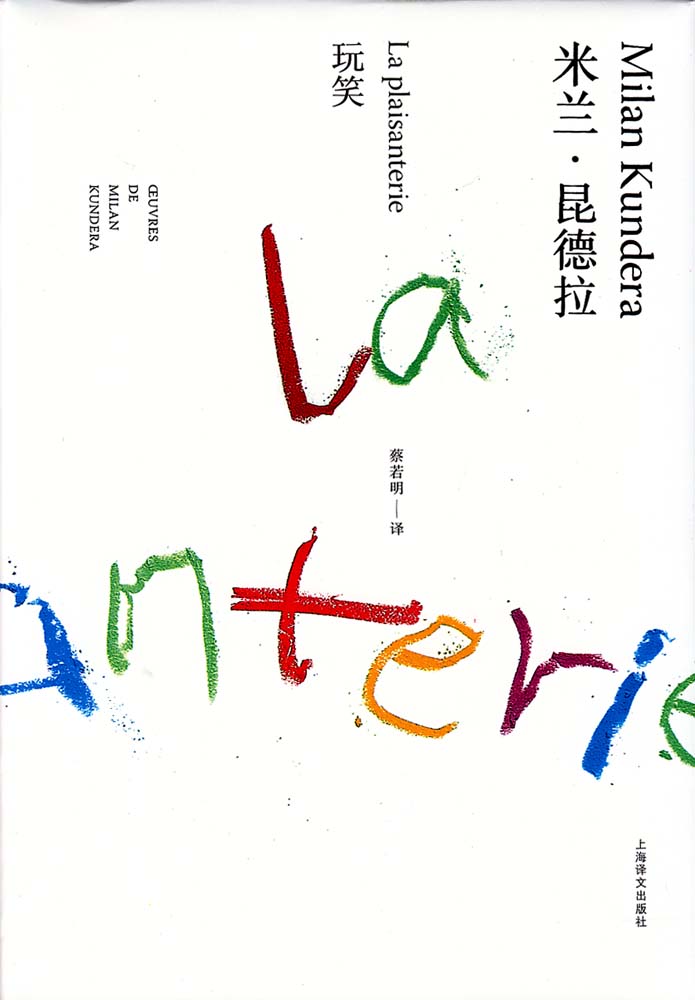

在当年议论和评说昆德拉的热潮中,我也曾是凑热闹者,并且也表达的是肯定和赞颂性的意见。后来,余杰文章发表,我对他的基本观点是赞同的,但并未公开说出我的看法。现在,上海译文出版社推出一套昆德拉作品的新译本。我重读了《不可承受的生命之轻》(原译名《生命中不可承受之轻》)、《玩笑》等几种,并且借新译本出版的机会,把我现在对昆德拉的看法说一说。

首先我想说,昆德拉对于我是迷人的。他观察社会和人生时的睿智与深刻,常令我再三玩味、赞叹不已;他关于小说艺术的见解,也时常让我深受启发。如果要用一个现存的词语来概括昆德拉,我觉得“益人神智”四个字是颇合适的。昆德拉的迷人之处,细说起来当有很多。但最值得称道、对中国作家也最富有教益的,是以小说的方式对极权体制下人的生存境遇做出了独特而深刻的揭示。

昆德拉早已赢得了世界性声誉。使昆德拉赢得世界性声誉的原因,不管他自己是否愿意承认,无疑首先是“政治”。以艺术的方式对极权政治的批判、控诉,是他引起世人注目的首要因素。但同是对他的“政治”感兴趣,不同国家和地区的人所产生的感觉和理解肯定是不同的。如果说,一个美国读者对昆德拉作品中的“政治”再有兴趣也不过是一个旁观者的兴趣,他的感觉和理解总难免有些隔膜,那作为中国的读者,尤其是年岁稍长者,读昆德拉小说,则常有身临其境之感,常发生不知“此地何地”的恍惚。昆德拉小说的故事,有时只须将人名地名等稍作变动,就完全可以视作是在中国曾经发生和可能发生的事。例如,昆德拉的长篇小说处女作、某种意义上也是他的小说成名作《玩笑》,说的是一向喜欢开玩笑的在校大学生路德维克,因一句政治玩笑而命运逆转,从此陷入苦难深渊的故事。这样的故事,这样的“悲剧”,在中国曾经发生得太多太多。而不能随便开玩笑、尤其不能开政治性玩笑,——这也曾是我们十分“习惯”的一种生存境遇。当然不只是一部《玩笑》,昆德拉所有以捷克为背景的小说都能在不同程度上让我们产生“他乡遇故知”的感觉,或者说,都能在或多或少的方面让我们觉得是一个外国人在说我们自己的事。

或许有人会说,如果昆德拉的小说仅仅是让我们感到“亲切”和熟悉,那其价值不是十分有限么?近几十年来,我们不是也有许多小说写了与《玩笑》类似的故事,展示了与路德维克同样的“悲剧”么?我说不然。昆德拉的小说,让我们看到了在极权政治下人性的共同表现,这对于拓宽我们的眼界、矫正我们在政治和人性认识方面的某种谬误,有着明显的意义。捷克人,在生理结构上与我们相差甚大,在文化传统和所谓“文化心理”上,与我们也大相径庭,但在同样的政治条件下,他们与我们的表现却惊人地相似。我们看着昆德拉小说中的人物,简直就像看着我们的兄弟、我们的父祖、我们的同事。而这对于被我们中不少人所有意无意地信奉的“国民性决定论”(“文化决定论”)是一种有力的冲击。“文革”结束后,当我们反思历史灾难时,“国民性”是众口诘难的“罪魁”,似乎“文革”一类历史灾难的发生,以及在所谓“极左”政治下人的软弱、妥协、卑劣,都源于我们“国民性”和传统文化中的劣根性。昆德拉让我们看到,在文化传统和“国民性”与我们迥然有异的地方,类似灾难也曾发生,人性的表现也与我们大同小异。这使我们认识到,仅用“国民性”和文化传统解释不了“文革”一类灾难何以在中国发生,也解释不了在这一灾难中人们的种种表现。放弃了“国民性决定论”和“文化决定论”之后,我们就能明白:只要有一定的条件,极权政治在任何一个地方都能建立起来;而只要处于极权政治下,人性都会有差不多的表现。这样的认识能使我们把目光从“国民性”和文化传统上稍稍移开,更多地关注“制度”的改造和建设。

|