|

承王怡兄、冉云飞兄的邀请,要我来讲一下昆德拉。起初,我有点踌蹰,因为九十年代伊始,我就不太关注这位作家了。昆德拉在中国走红了十几年,谈论他的文字不少,做他的博士论文的也有,尽管读到此类文字,我总是感到有点缺然,但我自己也未必能有什么新见。再者,我虽然教书近二十年,却很少做公开的讲演,怕讲不好,浪费了别人的时间。我想我是一个好听众,但可能不是一个好的讲演者,这是我预先要申请大家谅解的。 承王怡兄、冉云飞兄的邀请,要我来讲一下昆德拉。起初,我有点踌蹰,因为九十年代伊始,我就不太关注这位作家了。昆德拉在中国走红了十几年,谈论他的文字不少,做他的博士论文的也有,尽管读到此类文字,我总是感到有点缺然,但我自己也未必能有什么新见。再者,我虽然教书近二十年,却很少做公开的讲演,怕讲不好,浪费了别人的时间。我想我是一个好听众,但可能不是一个好的讲演者,这是我预先要申请大家谅解的。

我今天要谈的题目是:昆德拉与我们。一个中欧小国的作家,受到中国人如此长期的关注、谈论,似乎已经超出了文学的范围,与中国当下语境发生了一种关系。这种关系是怎么产生的?跟我们到底有什么意义?今天我就试着从这个方面,来谈论昆德拉。

第一、昆德拉在中国的被介绍与被接受

最早向大陆介绍昆德拉的是美籍华人学者李欧芃先生。1985年,他在武汉一学报上发表一篇文章,谈到南美的马尔克斯、东欧的昆德拉,认为他们是当代两个最重要的作家。这篇文章没有引起多大注意,几乎不为人知。那时,马尔克斯的作品已经被译成中文。从写作上讲,马尔克斯的影响好像更大,甚至有段时期,作家们写小说,开头都喜欢来个“多年以后,我……”的句式,但现在看来,那种切断历史的文化探索,不能解释这一百年以来历史必然性对中国的巨大作用。至于昆德拉,我觉得,主要还是给我们一种新的思想修辞学,一种批判的角度。

我自己翻译昆德拉,完全是出于偶然。1986年那会儿,刚刚研究生毕业,得以从专业中暂时脱身,又由于比较关注当代文学,对新时期以来的作品不满,中国的作家也在批判,在反思,但总是感觉没有份量,缺了什么。当时卡夫卡、萨特的作品早已被介绍进来,已经知道了荒诞的概念。碰巧有个认识的美国学者来华访学,她是研究梁漱溟的专家,喜欢文学,随身带了一本《为了告别的聚会》,走时便丢给了我。读了此书后,感到一种不同于卡夫卡的荒诞。这样说吧,有一种家族相似性,就是罗素所说的社会主义文化圈的现象。比如,书中有个细节,一个妇科医生的朋友来访,那位医生就让朋友穿上白大褂,去产房观摩,非常随便,非常自然。类似的故事,我也从认识的医生朋友那里听说过,这在西方社会是不可想象的,在我们虚假的意识形态宣传中也是不可想象的,但那确实是我们的生活常态,一种没有道德的道德。

到那时为止,我所受的都是精英文学观和欧陆美学的教育,索尔仁尼琴写的是人性向上的沉重,这我好理解,而且喜欢;昆德拉写的是价值失落后的反讽,同时又不乏批判的力度,对我来说就有点新了。读完之后,讲给几位朋友听,也是相同的感受,于是就要我译出来看看,也没有什么功利的目的,就是给他们看看。

这时,韩少功也在译《生命中不能承受之轻》,听说我译了昆德拉的书,就跟作家出版社讲了。把书稿带到北京,见到编辑白冰、崔艾真。当时心里不是很有把握,在他们的办公室,记得崔艾真还对我说了一句,你看上去挺学生气的。我想我那时应该显得很可疑才对,土里土气的,手里提着一个提箱,里面装着一本全是写性爱与政治的书。听了这话,还着实有点沮丧,难道我的脸上真的就那么一派天真吗?担心是多余的,第二天,崔艾真就给我来电话,说出版社打算出版,她做责编。如今想来,在那个年代,这些编辑是担着一定风险的,是他们对文学的理解,才使这本书得以面世。

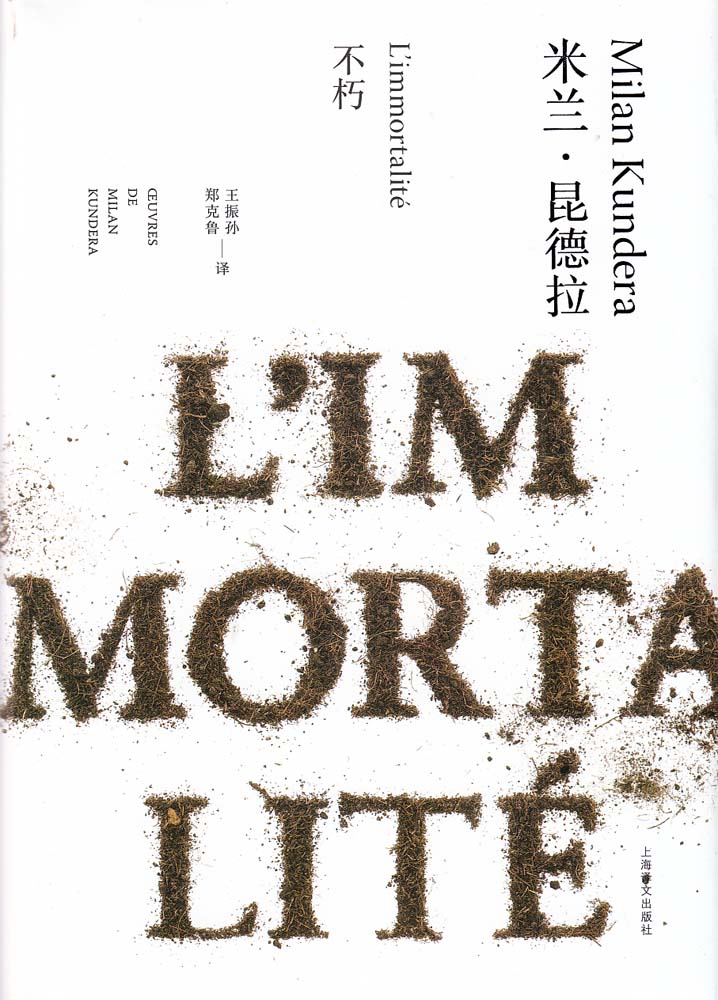

此后,我又译了《玩笑》、《生活在别处》。这时,人们已经开始知道昆德拉,讨论文章出现了,压力也开始出现。比如,《玩笑》的出版本身就是一个玩笑,好像是1989年,捷克大使馆有意见了,怎么能出异议者的书呢?于是暂时不能出了,得等待。等到九十年代初,捷克方面没有问题了,国内又不能出了。中国的出版情况,总是松一阵,紧一阵。好像当局从来就喜欢开玩笑,让作者和读者在其中体验到特殊的兴奋和忧虑。后来又宽松了一点,这两本书才得以出版。2002年,上海译文出版社买下昆德拉全部著作的版权,根据法文版重新出版。我还记得当初译完《玩笑》后,曾与这个出版社联系,但他们的编辑正在编海明威之类的书,根本没有听说过昆德拉,委婉地回绝了。

|