|

晶报:先说一句题外话,据您所知,米兰·昆德拉在创作《无知》后的十年间都在做什么? 晶报:先说一句题外话,据您所知,米兰·昆德拉在创作《无知》后的十年间都在做什么?

赵武平:在我印象中,这些年里他主要用心在三件事情上,第一个是同加拿大学者弗朗索瓦·里卡尔教授合作,汇编修订上下卷的“七星文库”版《昆德拉文集》(2011年3月出版)。这是当代法国文学界的重要事件,过去四五十年来,伽里玛出版社出版了法国文学史上几乎所有重要作家的权威文集,全部以“七星文库”的形式推出,昆德拉是文库所收作家中,目前唯一在世的。

此外,他还花费很多精力,用在翻译《不能承受的生命之轻》等作品的捷克语译本上面。我们知道,在伽里玛出版法文本后,昆德拉要求所有的其他语种译本,都把伽里玛的权威法文本作为翻译底本,即使捷克译本也不例外。比较特殊的是,昆德拉自己承担了自己作品捷克译本的译者——《被背叛的遗嘱》、《身份》、《慢》、《无知》、《帷幕》、《相遇》和《庆祝无意义》,原作都是用法文写成的。

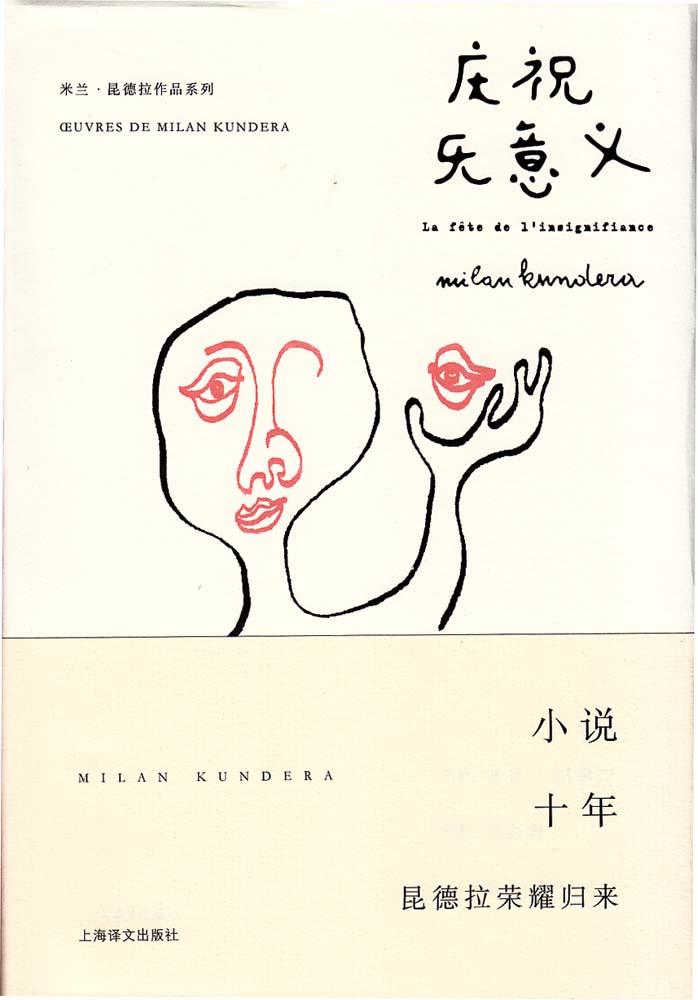

当然,他这些年非常重要的一件事,就是完成了这部《庆祝无意义》的写作。

晶报:读完这本《庆祝无意义》,给我最大的感觉是有点不像昆德拉的作品,荒诞元素很多很抢眼,画面感也很强,有点像看贝克特的荒诞戏剧(本书有七部分,因此感觉更像是七幕话剧)。不知您读完有何感觉?

赵武平: 我的印象正好和你相反。也许是昆德拉太久没有出版小说了,“突兀”而至的文学成绩,容易给读者带来“陌生”的错觉。我倒觉得,这部作品仍然是作者“小说美学”的完美实践——对人作为一种存在的可能性的持续探索。赋予诗意色彩的虚构故事,荒诞不经的意识形态闹剧,中规中矩道德之反讽,莫名其妙的身份认同,离奇的现实生活复杂性,当然,还有色情而不淫秽的瞬间速写,所有这些昆德拉式的Logo,随手翻开哪一页,应该都很容易识别。

尤其令人惊喜的,是作者对语言的克制,和对时代精神的掌握。可以把小说当成虚构人物的荒诞剧,也可以看作小说家个人的现实遭遇的折射。不夸张地说,在作者用法文写作的4部小说中,《庆祝无意义》是一种全新的尝试,一个难得的突破。

晶报:单从书名上的《不能承受的生命之轻》到《庆祝无意义》,便能感觉一种接连或者说传承。阅读这本书的过程,虽跟着昆德拉的文字在不同时空穿越,仍能感觉出昆德拉依然以虚无主义为主旨。

赵武平:“虚无主义”不该是昆德拉唯一的标签,这么说并不公平。其实他所有的作品,探讨的内容,都是建立在对人的存在的可能性的探索之上。正如他自己所言,“我将不遗余力地重复,小说唯一的存在理由,是说出惟有小说才能说出的东西”。

晶报:从篇幅上来看,《庆祝无意义》只是一个中篇(小说)的量,可它却让昆德拉迷暌违多年,您觉得这部作品在昆德拉创作中占有怎样的地位?

赵武平:每个人都有自己的价值判断标准,很难说这部新作符合每一个读者的期待。但就我阅读昆德拉作品的感受,这部小说还是非常难得的,是一部近乎完美地再现了他的小说美学的成功之作。而就目前意大利和法国媒体的报道,以及来自评论界的意见,这本篇幅不大的小说,基本上也全都得到了高度肯定,人们普遍认为,这本书是作者小说美学实践的一个了不起的创新。

晶报:为什么有上面的问题,主要是我对这本书还是有遗憾,不是觉得它写得不好,而是感觉这部作品有着极好的结构和立意,但每个故事都没有展开,更像是一个长篇小说的大纲。

赵武平:我也有一个想法,不妨提出来大家讨论——我们阅读昆德拉的新作,会不会有“影响的焦虑”?如果只看过一部《不能承受的生命之轻》,或者只读过《雅克和他的主人》,而对《身份》和《慢》没有任何接触,那么读《庆祝无意义》,产生的感觉就会非常不一样。也许,假如任何昆德拉作品都没有读过,反倒会从《庆祝无意义》中得到超乎想象的收获。人人都有自己认识和理解的哈姆雷特,人人也都有自己的昆德拉。

晶报:虽然篇幅不长,但昆德拉在这本书中表达的东西却不少,有对个人成长史的追问,有对男女之事的戏谑,有对文明冲突的质疑,我个人最喜欢的则是通过二十四只鹧鸪的故事传达出一种对集权主义的嘲弄,然而又笑不出,因为这样的故事今天仍在重演。您个人最喜欢的章节桥段是哪些?

赵武平:这是一部充满了出人意料小故事的喜剧式作品。斯大林和二十四支鹧鸪的逸闻,或者说康德家乡柯尼斯堡更名为加里宁格勒的掌故,或者阿兰走在大街上看到身着露脐装时髦女郎的遐想,都是引人过目不忘的细节。而让我发生更多联想的情节,应该是阿兰的母亲在怀孕期间,为了摆脱强加给自己的“外来者”——胎儿而冒险投水的故事。她本来只是为了经受刺激而堕胎,反倒被过路人当作自杀者,结果母亲和胎儿完好无损,救人者却无辜丧命——这难道不是一个发人深省的案例吗?人生在世,太多离奇的遭遇,太多想象不到的结局。人到底是谁的主人——自然的,历史的,还是自己的?昆德拉再次提出了他自己都永远回答不了的问题。不过,也许读者能有自己的答案。

|