|

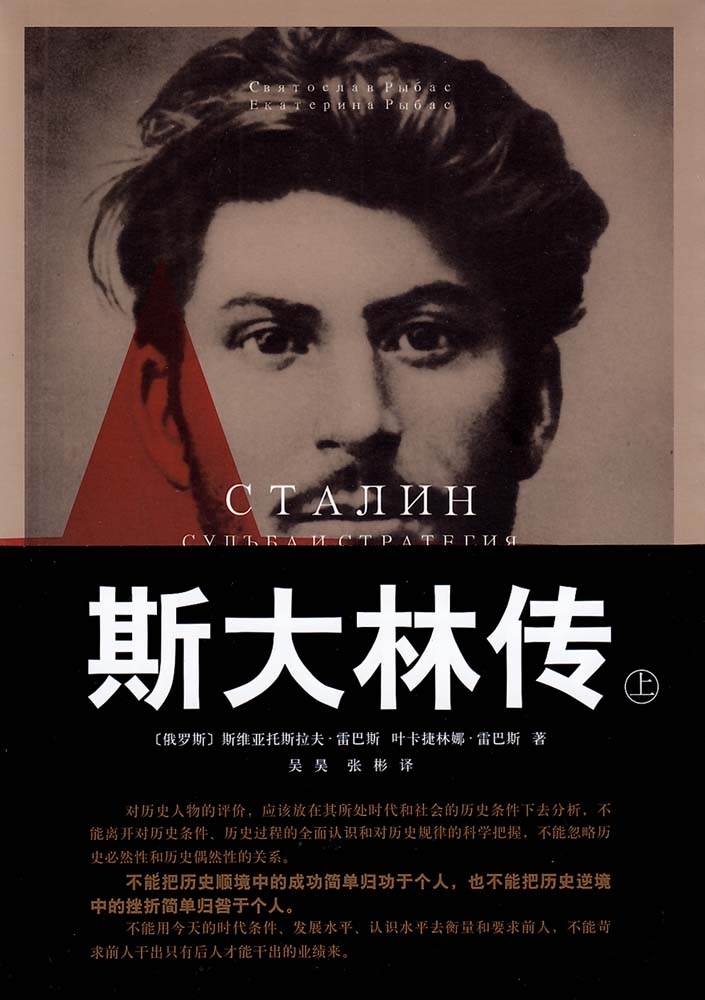

在新近出版的《斯大林传:命运与战略》里,作者雷巴斯父女将“斯大林就是苏联”当作了评价传主的最主要线索。这是传记文学的叙述技巧,也是解读苏联的一把钥匙。如果说苏联是一栋过于恢弘森严以至于让人望而生畏的历史建筑,那么斯大林就是一张足够显赫的通行证。比起早先的各种斯大林传记,将斯大林与苏联捆绑在一起的手法无疑要高明一些。 在新近出版的《斯大林传:命运与战略》里,作者雷巴斯父女将“斯大林就是苏联”当作了评价传主的最主要线索。这是传记文学的叙述技巧,也是解读苏联的一把钥匙。如果说苏联是一栋过于恢弘森严以至于让人望而生畏的历史建筑,那么斯大林就是一张足够显赫的通行证。比起早先的各种斯大林传记,将斯大林与苏联捆绑在一起的手法无疑要高明一些。

在这本《斯大林传》出版以前,就我个人而言,印象比较深刻的同类作品是爱德华·拉津斯基的《斯大林秘闻》。《斯大林秘闻》是一本典型的“情绪饱满地妖魔化”斯大林的传记,在拉津斯基眼中,斯大林是一个“凭个人力量压倒时代”的角色,不过这个角色让同时代的人窒息。譬如,该书引文部分说了一个故事:在伏尔加-顿河运河旁,耸立着一尊斯大林铜像。但人们发现,候鸟迁徙时喜欢在铜像头顶栖息,“斯大林同志”的脸被搞得一塌糊涂。吓得要死的州领导无奈想了一个办法,叫人把铜像头部通了高压电流。于是,鸟的尸骨沤肥了铜像四周的土地——铜像清除了鸟群的骚扰,俯视着鲜花盛开的原野……

应该说,铜像的故事及其隐喻是极其精彩的。但问题是拉津斯基只是在描述这尊铜像,却没能找到这尊铜像铸就的动机,他甚至没有这种企图。这样一来,整本传记成了解密档案(算得上丰富)的堆砌。有史料而无史观,生动的文字无非成就了一本高段位的历史八卦。

拉津斯基未能完成的任务,交到了雷巴斯父女手中。雷巴斯父女这本《斯大林传》的俄文版,比拉津斯基的《斯大林秘闻》晚出版11年。足够的时间间隔,使得对文献史料的梳理、甄别有了可能。更重要的是,已然定型的当代俄罗斯政治构架,令妖魔化或是神化斯大林都失去了象征意义。所以,雷巴斯父女没有拘泥于如何将史料变着花样排列组合,他们写作的着力点是探究斯大林现象的生成机理,将目光投向了斯大林生活的时代以及绵延千年的俄罗斯文化传统。

一、格鲁吉亚族的俄罗斯人

一个优秀的传主有许多属性,排第一位的永远是他得是个大人物,大到所有的大词垒在一起都到不了其脚面。斯大林,就是这样一个大人物,而且褒义词和贬义词一肩挑。扁担的一头是“导师、领袖、大元帅、各族人民的父亲”,另一头是“魔头、屠夫、独裁者、变态的阴谋分子”。而斯大林毕生的对手托洛茨基,把斯大林称作“最杰出的庸才”。

托洛茨基称斯大林是庸才,因为红军缔造者认为(其实也是公认)斯大林不具备自己的非凡才智和个人魅力。但庸才何以杰出?一般认为,斯大林要比托洛茨基更现实。那什么是斯大林必须面对的现实呢?《斯大林传》有了一个未必清晰却反复在暗示的答案:斯大林是一个俄罗斯人占主导地位的国家的少数族裔——格鲁吉亚人。为此,作者甚至不厌其烦地查阅了斯大林出生地哥里地区的民族成分。有趣之处,即便在哥里,最大的族群也不是格鲁吉亚人,而是亚美尼亚人。

|