|

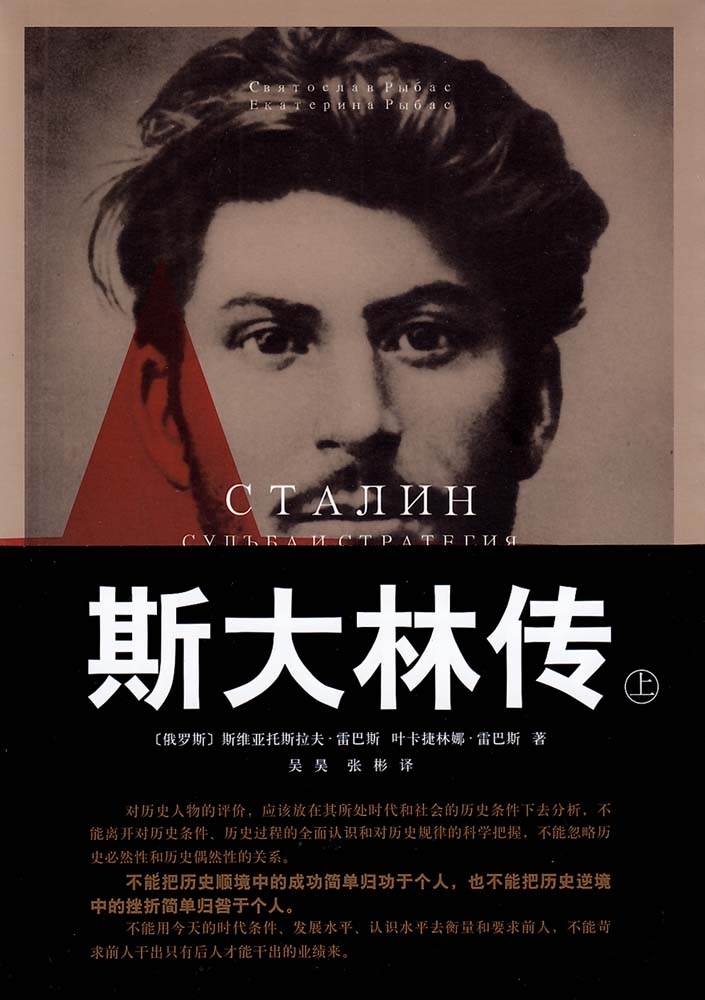

斯大林,这个生前享受无数赞誉,死后受到无数批判的历史人物,即使在俄罗斯,都存在争议。《斯大林传——命运与战略》(上、下)2007年在俄罗斯问世,前不久,本书中文版面世。本书花费大量笔墨,把斯大林放在纵横两个时空交汇中书写,把传主的是非得失和俄罗斯民族的兴衰,世界历史的进程联系在一起。这种看待斯大林的角度或者立场,对国内的读者来讲可以称为全新角度的人物传记。作者雷巴斯谈到自己的书曾说:“我的传记有别于其他关于斯大林的著作之处在于,我既把斯大林看成一个大伟人,也看成一个大罪人!我试图通过这部传记对我们的胜利和失败进行再反思,以便我们能够整装前行”。对此,书评人张彧表达了自己的观点。 斯大林,这个生前享受无数赞誉,死后受到无数批判的历史人物,即使在俄罗斯,都存在争议。《斯大林传——命运与战略》(上、下)2007年在俄罗斯问世,前不久,本书中文版面世。本书花费大量笔墨,把斯大林放在纵横两个时空交汇中书写,把传主的是非得失和俄罗斯民族的兴衰,世界历史的进程联系在一起。这种看待斯大林的角度或者立场,对国内的读者来讲可以称为全新角度的人物传记。作者雷巴斯谈到自己的书曾说:“我的传记有别于其他关于斯大林的著作之处在于,我既把斯大林看成一个大伟人,也看成一个大罪人!我试图通过这部传记对我们的胜利和失败进行再反思,以便我们能够整装前行”。对此,书评人张彧表达了自己的观点。

雷巴斯认为,斯大林及其成就与错误是和国家千年的发展史相吻合的,应该不带愤怒和偏袒地去看待他的一生,否则就很难从中吸取对未来或多或少有益的教训。但是,本书明显缺乏反思。

雷巴斯在前言中指出,俄罗斯在苏联的旗帜下再生了,斯大林成为再生的领导人,在他的动员体制下,俄罗斯实现了其结果令人震惊的现代化并成为世界上第二个强国,就历史而言,斯大林的残酷,多疑和他阴森的性格都是无关紧要的,他只不过是重复了十月革命之前几位帝王做过的事情。这种视角,无疑值得关注。

沿袭陈说,任意裁剪

本书作者雷巴斯父女,都是作家,没有受到过历史学训练,因此通观全书,基本都是个人情绪,甚至使用文学描述。通观全书,作者没有利用档案馆保存的第一手文献资料,从书后参考资料可以清楚看出,基本属于第二手的转述,这两个重大缺陷,使得本书学术价值大大降低,不少看法简单而粗暴、严格来讲难以称为历史人物的学术传记。笔者感觉,它更像作者按照自己情绪和价值判断剪裁出来的斯大林,与历史上这位影响巨大的人物有着不小的距离。

比如对于斯大林时代的图哈切夫斯基案,布哈林案,作者还是认为前者参与了军事政变要暗杀斯大林,而使用的就是当年的诬陷材料。对布哈林案同样如此,对刑讯逼供取得口供这一重大缺陷,作者没谈,而这些内容在上世纪80年代末为布哈林案件平反中已经清楚讲明。如果作者有不同看法,理应证明当年的说法是可信的,刑讯逼供是造假,是为了抹黑斯大林。很可惜作者没给出可信的证据,反而以外部环境为借口为斯大林辩解,这是明显可笑的,很简单的事实是,在外国干涉俄国革命和国内战争时期,都没有使用捏造材料,打击,枪毙党内同事,为什么在没有战争的上世纪30年代,却发生屠杀?而即使有了威胁,能当做屠杀自己同志的借口吗?莫非这也是雷巴斯先生所谈论的俄国历史传统?

在全书的写作中,作者回避了一些重要事件。在斯大林时期,这个国家为了自己利益,做出大量损害他国的行为,仅举出两个例子,如1946年在苏联操纵下,外蒙古进行公投走向独立;使得中国损失150多万平方公里土地。在德国入侵波兰不久,苏联也出兵,进入波兰,夺取对方领土,在波兰抗击纳粹的关键时刻,背后挨了一刀,此后苏联把大量波兰战俘以各种罪名实行了枪决,这就是卡廷事件。作者对这一早已为人所知的问题,采取淡化的态度,没有一丝一毫的反省。

在卫国战争期间,斯大林借口车臣等非俄罗斯族裔勾结外敌,使用武力把他们从自己家园迁出,在押解的路上,死亡无数。如此令人发指的暴行,在世界其他国家是很罕见的。而这些是车臣人与俄罗斯人最大的矛盾,而民族问题,最后成为引爆苏联解体的火药桶,1991年底,苏联彻底崩溃,分为15个独立的民族国家。但这样重大事件,在本书中却没有一席之地!不过笔者要说的是,如果不深入研究这个问题,那又谈何试图通过这部传记对我们的胜利和失望进行再反思,以便我们能够整装前行?

中国的改革并非“斯大林事业”

作者在全书终章说,斯大林缔造的那个国家不存在了,历史的流沙正在冷漠地覆盖他的所有事业,留下的只有一件事——共产主义的中国正在繁荣昌盛(1078页)。笔者想要说的是,首先,无论十月革命的发动领导,还是苏联的建立者都不是斯大林,这是基本的苏联历史知识;其次中国的繁荣昌盛,是进行市场经济改革,学习引进西方大量各类先进经验发展起来的,而斯大林所建立的模式恰好是与西方世界敌对,妖魔化对方(资本主义总危机理论)封闭(社会主义阵营,两个平行市场理论)基础上的。因此这个功劳不能算是斯大林的贡献。

|