|

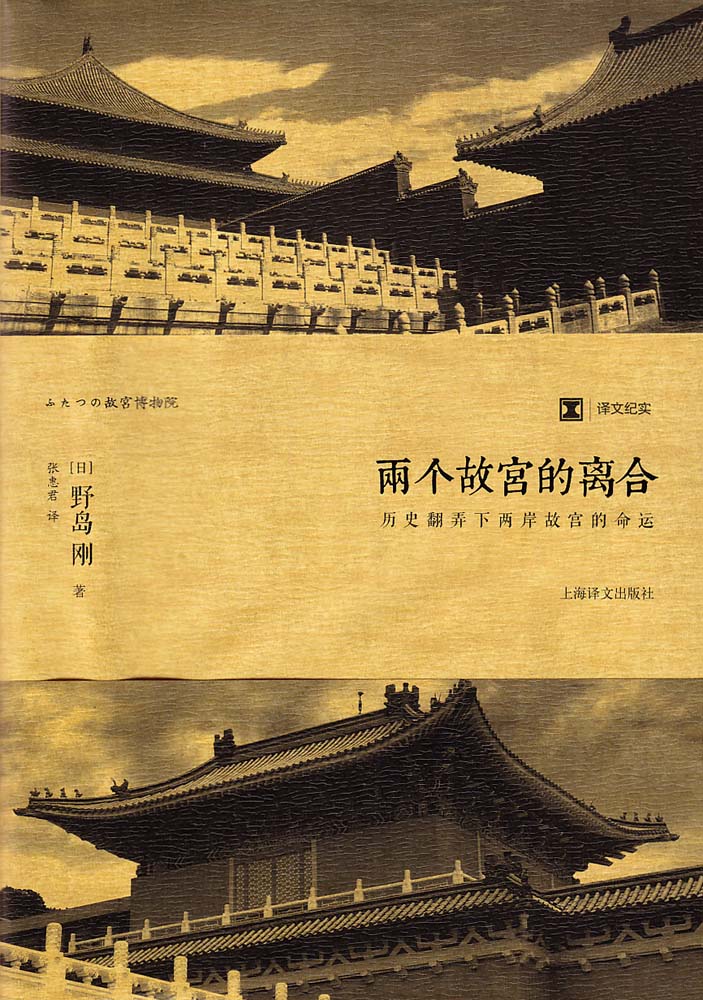

文物的命运正是文明的命运,只是,物化的文明对人们心灵的冲击早已让位于物化的“现代生活”,如今有一位日本媒体人对故宫文物的这段历史做了长期的追寻,他试图全景式追溯一个被其描述为“多棱镜”的“大故宫”的迁徙与回归。 文物的命运正是文明的命运,只是,物化的文明对人们心灵的冲击早已让位于物化的“现代生活”,如今有一位日本媒体人对故宫文物的这段历史做了长期的追寻,他试图全景式追溯一个被其描述为“多棱镜”的“大故宫”的迁徙与回归。

尽管野岛的研究不算是特别专业,且有过度政治化诠释的迹象,然而对本国文化的原型文明进行追溯的兴趣或本能,对中国政治、文化、外交的持续关注,以及现实的工作——作为《朝日新闻》驻台记者,使他有了一种与观光客不同的文化自觉和“他者”眼光。而来源于同一种绵长悠久的文明两个“故宫博物院”,确实充满了值得不懈去探访其究竟的魅力。

野岛的研究着重于历史的连续和视野的衔接,他从近代中国帝制终结故宫文物流出开始,讲述了抗战爆发故宫藏品精华离开北平,辗转多地,故宫工作人员艰苦卓绝守护文物,到抗战胜利文物回到南京和北平;继之二十世纪五十年代国府迁台,国民党抢运大批精品国宝到台湾;六十年代,台北故宫问世,从原先以保管为主改为保管与展览并重,接着在台岛政党交替之时,变革风雨骤起,国民党重新执政后又对台北故宫定位予以复原;最后讲到大陆经济崛起,原先流失到海外的中华古文物包括国宝级的艺术品,通过国际艺术品市场呈现出回流的浪潮,两岸藉由同源同种的故宫藏品在破冰之旅后展开广泛的交流。可说是带领读者览遍了和故宫相关的史实。野岛心目中的“故宫”,除了北京和台北,还有南京博物院、沈阳故宫,当年文物迁徙途经的每一处,以及流失到海外的一切中华文化瑰宝。

野岛在其著作中表现出对历史足够的敬意,这个外国人写的“故宫论”,无论从民族文化的审美差异,还是跳脱出来看待近现代中国的历史走向,或是指出中国传统文化与政权的关系,不乏使人会心之处。比如他在书的开头便说:“中国和日本是东亚近代史的主角,‘两个故宫’可说是这部近代史的产物。”野岛认为日本侵华战争不仅是直接造成北京故宫文物第一次迁徙避难(南渡),而且还间接形成其中的大批精品的第二次迁徙(迁台)。又如他指出,检视收藏品的内容,台北故宫与世界其他博物馆有着根本性的差异:即除了一些日本、朝鲜、东南亚当年赠送或进贡,今天已变成文物的艺术品,台北故宫是仅以中华文物为对象的“单一文明”博物馆,而且此“单一文明”尚有“华夷之分”。这也造成当代台北故宫改革的呼声。从现实考虑,两个故宫作为“单一文明”的博物馆,有着复杂且源远流长的历史成因,也是故宫的魅力所在。

野岛的书首先是为日本读者而写,后来它的中文版在台湾意想不到地引起读者追捧,现在这本书中的故宫故事又来到内地,它会有怎样的遭遇呢?两个故宫以及它们“容器”之内的中华古文物精品的命运,未来又会怎样呢?据书中记载,2009年3月,郑欣淼先生首次以北京故宫院长的身份访问台湾,与台北故宫的周功鑫院长共同召开记者会。两人名字的最后一字分别是三个“水”和三个“金”叠成的汉字。这足以显示他们来自同一种文化。中国传统文化中,阴阳五行决定着人生的命运,人们会在名字中用五行之一的叠字以完善自己五行缺失的部分,以此期许一个美好的未来。

|