|

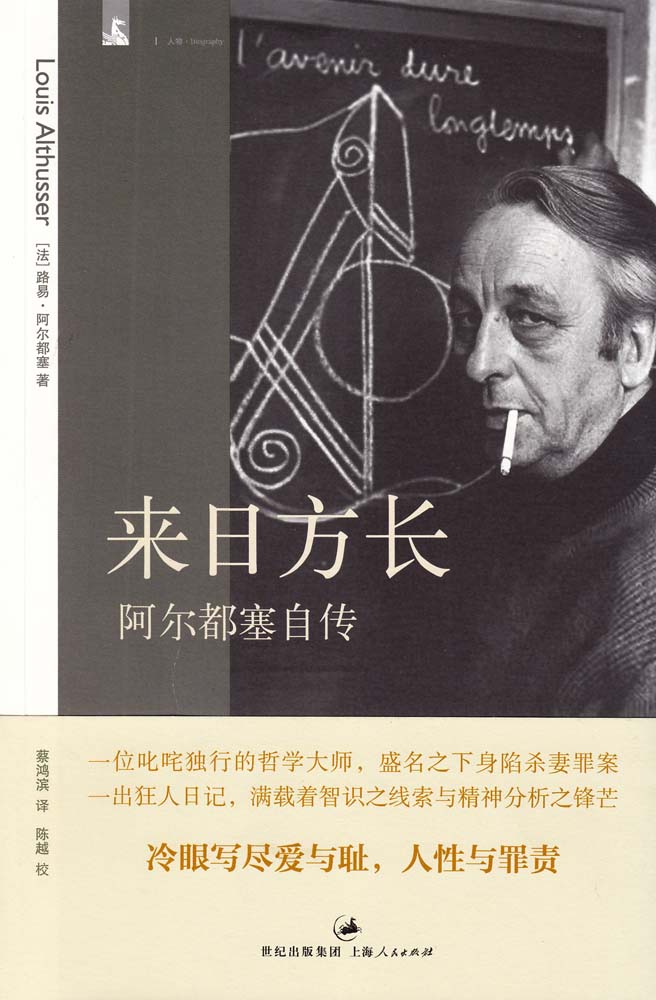

路易·阿尔都塞(1918-1990)是结构主义马克思主义的创始人。上世纪80年代初期,他的哲学思想在关于人道主义和异化问题的大辩论中传入我国。随后,其著作陆续被译为中文,如代表性著作《保卫马克思》、《读〈资本论〉》以及《列宁和哲学》(首先在台湾地区翻译出版)。路易·阿尔都塞哲学思想的主题何谓?用他自己的语句表达是“理论反人道主义”,笔者的概括是刚性的阶级斗争至上论。表面看,这样的哲学思想与我国改革开放的社会历史进程极度不合拍,与文革浩劫后人们精神世界中的思想倾向尖锐冲突。后来的历史演化事实与此相反。辩论期间,路易·阿尔都塞的哲学思想是反对青年马克思人道主义和劳动异化思想的理论武器;其后,病态刚性的语句表达和结构主义的方法论让不少青年学者折服。直到现在,富有路易·阿尔都塞个人性色彩的提法,如“认识论断裂”和“征候阅读法”等,仍是西方马克思主义研究领域中常常出现的语汇。这说明,路易·阿尔都塞的哲学思想对我国改革开放以来的马克思主义哲学研究产生了不容忽视的影响。路易·阿尔都是怎样一个人?其生活经历中有哪些故事?其思想是在什么样的精神状态下提出来的?读罢《来日方长——阿尔都塞自传》,答案会自然而然地显现出来。 路易·阿尔都塞(1918-1990)是结构主义马克思主义的创始人。上世纪80年代初期,他的哲学思想在关于人道主义和异化问题的大辩论中传入我国。随后,其著作陆续被译为中文,如代表性著作《保卫马克思》、《读〈资本论〉》以及《列宁和哲学》(首先在台湾地区翻译出版)。路易·阿尔都塞哲学思想的主题何谓?用他自己的语句表达是“理论反人道主义”,笔者的概括是刚性的阶级斗争至上论。表面看,这样的哲学思想与我国改革开放的社会历史进程极度不合拍,与文革浩劫后人们精神世界中的思想倾向尖锐冲突。后来的历史演化事实与此相反。辩论期间,路易·阿尔都塞的哲学思想是反对青年马克思人道主义和劳动异化思想的理论武器;其后,病态刚性的语句表达和结构主义的方法论让不少青年学者折服。直到现在,富有路易·阿尔都塞个人性色彩的提法,如“认识论断裂”和“征候阅读法”等,仍是西方马克思主义研究领域中常常出现的语汇。这说明,路易·阿尔都塞的哲学思想对我国改革开放以来的马克思主义哲学研究产生了不容忽视的影响。路易·阿尔都是怎样一个人?其生活经历中有哪些故事?其思想是在什么样的精神状态下提出来的?读罢《来日方长——阿尔都塞自传》,答案会自然而然地显现出来。

其人

路易·阿尔都塞1918年出生于阿尔及利亚,在那里了度过了童年时光。随后与当银行经理的父亲一起,举家返回法国。他的人生经历相对简单。1939年7、8月间以第六名的成绩考入法国学术和文化的圣殿——巴黎高师,未及入学便被动员入伍,尚未参加战斗就成了德国法西斯的战俘,直到1945年5月。随后进入巴黎高师学习、留校工作,一直到1990年去世,始终是巴黎高师人。他在那里享有半神半人的尊崇,高年级学生见到刚入学的新生时往往问一句:“你见过阿尔都塞了吗?我是认真的。”

路易·阿尔都塞的人生经历虽然简单,却几乎时时伴随精神疾病的折磨。他少年时便认为母亲不爱自己而是爱自己的名字——路易,因为名为路易的人是母亲年轻时刻骨铭心的恋人,一战期间战死。他的生身父亲是死者的哥哥。如此的纠结伴随一生,成年后仍然认为自己没有爱的能力,这一能力被母亲阉割过10次、20次。这种奇怪得离谱的念头不可理喻,却对路易·阿尔都塞影响很大,以至于垂暮之年的母亲行将谢世,他仍然在自传中情绪激动地与母亲辩驳。(第144-145、385页)

路易·阿尔都塞少年和青年时期先后两次患精神抑郁症,一次是12、13岁期间,一次是20岁。(第89、379页)或许,这时的病症对他后来的思想没有产生什么影响。但是,如下事实让人揪心。据他自己说,成年后的1947—1980年,33年的时间里15次患精神抑郁症,在医院、精神病诊所总共待过15个年头。(第151、334页)这就意味着平均两年多一点的时间就患一次精神抑郁症。令人关注的是,路易·阿尔都塞的精神抑郁症被治好后往往会转入另一种精神病症——轻躁狂,此种情况下效率奇高,按他自己的说法,“至少要多做20倍的工作” 。(第151页)

如影随形且交替出现的精神疾病对路易·阿尔都塞的哲学思想及其表达有否影响?有什么样的影响?如何看待这样的影响?学术界既不提出也不探讨这些问题。笔者认为,对这些问题的探讨是客观理解和评价路易·阿尔都塞哲学思想的前提。精神疾病时时折磨着路易·阿尔都塞,非常值得同情,尽管如此,我们还是有充分的理由认为,不能把路易·阿尔都塞的哲学思想及其表达作为健康人的哲学思想及其表达加以接受。令人遗憾的是,人们并不顾及这一点。

其事

路易·阿尔都塞虽然经历简单,但故事颇多,用稀奇古怪和不可理喻形容这些故事实不为过,用健康人的眼光看问题,可置辩的地方有很多。

在战俘营时,路易·阿尔都塞养成了一种储物怪癖,这样的怪癖“一拖就是六十年!后来到了太平年月,我每天都要继续给自己建立一些储备,首先是面包、饼干、巧克力、糖、鞋(我有多少鞋呢?如今我的壁柜里有一百来双!)、衣物——同样多——当然还有钱,这是储备物中的储备物” 。(第111页)还有,“我对生锈的菜刀有一种偏爱,于是我在一家商店里偷了好几把” ,“我还决定偷一艘核潜艇”。(第361页)著名哲学家的行为如此怪谬,正常人的心智无法理解。

|