|

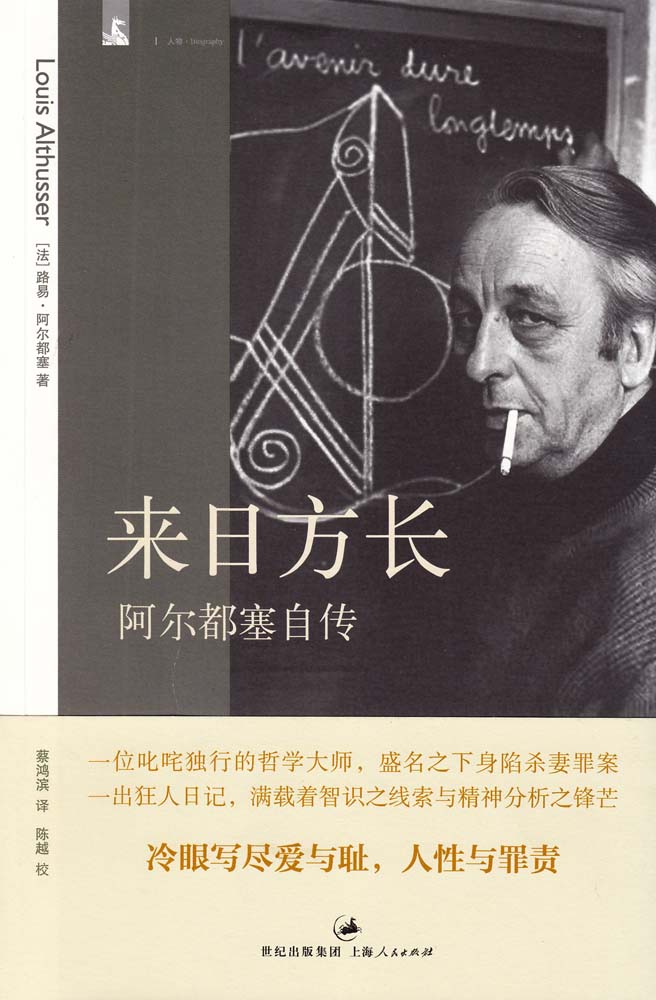

1980年11月16日,巴黎尤里姆大街——巴黎高师所在地,哲学家路易·阿尔都塞的寓所里,“埃莱娜的脸一动不动,神色安详,她睁开的双眼凝视着天花板”(P20),我们的哲学家蓦然间受到了惊吓,因为几分钟前他的妻子还活着,而现在已经被他掐死了。可是,1982年2月,在阿尔都塞抨击了一辈子的“意识形态国家机器”(A.I.E)的庇护下,政府宣布了他免于起诉的命令:他患有严重的抑郁症。作为颇具争议且名望极高的法共哲学家,阿尔都塞成了闪光灯的焦点所在。然而,免于起诉的阿尔都塞同时也失去了出庭为自己辩护的机会,曾经在“亚眠答辩”中舌战群儒的他怎能容忍缺席对自己的审判?于是便有了这本厚重的自传——《来日方长》,正如他所说的,“我的全部要求,就是人们允许我答辩”。 1980年11月16日,巴黎尤里姆大街——巴黎高师所在地,哲学家路易·阿尔都塞的寓所里,“埃莱娜的脸一动不动,神色安详,她睁开的双眼凝视着天花板”(P20),我们的哲学家蓦然间受到了惊吓,因为几分钟前他的妻子还活着,而现在已经被他掐死了。可是,1982年2月,在阿尔都塞抨击了一辈子的“意识形态国家机器”(A.I.E)的庇护下,政府宣布了他免于起诉的命令:他患有严重的抑郁症。作为颇具争议且名望极高的法共哲学家,阿尔都塞成了闪光灯的焦点所在。然而,免于起诉的阿尔都塞同时也失去了出庭为自己辩护的机会,曾经在“亚眠答辩”中舌战群儒的他怎能容忍缺席对自己的审判?于是便有了这本厚重的自传——《来日方长》,正如他所说的,“我的全部要求,就是人们允许我答辩”。

虽然,法国自传的鼻祖卢梭开启了一种“忏悔式”的自传体模式,但阿尔都塞并不打算循例为自己的罪行忏悔,他要做的是“答辩”。这是一个意思颇为暧昧的词,因为他所面对的是原本不存在的法庭审判,作为一个虚幻的被告,他期待的是像罪犯一样“亲自出面,以自己的名义公开地就他的生活、他的杀人事件和他的未来表达自己的想法并做出解释”。只有这样,他才能“稍稍掀起压在我身上沉重的墓碑”。可是,他也许没有意识到彼时彼刻被压在墓碑下的是他的妻子埃莱娜,一个跟随了他一生,并被他的浪漫多情蹂躏了一生的女人。阿尔都塞不愧是杰出的理论家,“理论”的魔爪也浸染了整部自传,这种理论源自他常年接受的心理治疗,也源自他的朋友、心理分析大师雅克·拉康。他的记忆被死死地锁在精神分析术语的桎梏之中,我们看见的已经不是私人记忆的闪回,而是精神分析课本中的现成素材,这本传记就仿佛心理医生的备忘录,上面写满了躺在沙发上的病人唇齿间低声的呓语。瓦莱里曾说过:“没有任何一种理论不是某种精心准备的自传的某个片断”,可在阿尔都塞这儿却变成“自传是某种精心准备的理论片段”。

回溯童年是自传的通例,如果杀人犯没有一个阴暗的童年,那么这一定是其精神分析师最大的失职。还好,阿尔都塞娴熟的分析技巧省却了研究者许多的麻烦,他清楚地意识到母亲给自己童年所带来的无情摧残。小阿尔都塞的母亲曾经热恋着他早逝的叔父,不但路易(Louis)这个名字正是为了纪念在战争中丧生的叔父,而且在阿尔都塞看来,路易(Louis)指的就是“他”(lui),“它的发音听起来就像在呼唤一个匿名的第三者,剥夺了我的一切固有的人格,并且映射着在我背后的那个人”。这种“能指滑动”的把戏对于被称作“结构主义者”的阿尔都塞来说简直就是家常便饭,于是,弗洛伊德式的童年阴影就此埋下伏笔:“他,就是路易,是我叔叔,我母亲爱恋的那个叔叔,而不是我。”

母亲与叔叔之间没有身体参与的圣洁爱恋,使得阿尔都塞从小被一种宗教般的纯洁教育所规训。他从小品学兼优,十分善于骗得老师的宠爱,但也非常遗憾地从未打过架,在童子军里甚至管不住自己的手下,平常只能与家庭条件相当的小孩成为朋友。一个十足的法国中产阶级家庭的教育模式在阿尔都塞看来只是母亲纯洁爱情观在他身上的虚幻投射,家庭这个温馨又甜蜜的词汇,在他看来是充满阴霾的罪恶之地。他对于家庭的仇视从来就弥漫在其著作之中,其著名论文《意识形态与意识形态国家机器》更是将“家庭”作为取代“教会”的头号A.I.E.加以批判。这都成为阿尔都塞对自我进行剖析的绝妙素材。

众所周知,在精神分析中,力比多的力量是强大的,阿尔都塞也对之俯首称臣,自从看见了那个阳光映衬下的美妙身影,那条永世难忘的荷加斯曲线之后,他的力比多喷发了。他的感情若熔岩般汹涌地喷薄着,急切地寻觅可突破的裂痕,自此女人成了阿尔都塞生命中不可分割的一部分。埃莱娜这位工人阶级运动的参与者,最终成了阿尔都塞的情人,也成了他马克思主义道路上的引路人。然而,一个女人似乎无法满足他的欲求,阿尔都塞也毫不回避他是多么凶狠地在心理上对埃莱娜施虐。他与许多女人暧昧不清,经常更换女友,甚至令人难以忍受地希望埃莱娜与自己的女友成为朋友。

如此容忍了几十年后,埃莱娜最终成功地嫁给了这颗睿智的大脑,可是阿尔都塞却经常会陷入严重的抑郁症中,她不离不弃,守护着这位虔诚的马克思主义信徒。拉康说她是个天生的心理分析师,因为善于倾听别人,正如阿尔都塞自己所承认的那样,她也的确在他的生命中扮演着心理分析师的角色。可是,阿尔都塞最终被自我毁灭的欲望所笼罩而难以自拔,以至于颇为讽刺地将“自我毁灭”通过象征性地毁灭他人来实现,这其中“包括他最爱的妻子”。他自我剖析道:“我是想毁灭一切,我的书,我杀死了埃莱娜,我的精神分析师。”他说,在自己无意识的深处想要毁灭自己,但途径却是“母亲和其他作为中介的女人”。在他看来,杀死妻子既是象征性地杀死了自己,也是象征性地杀死了母亲,那个虚幻地爱着路易的女人。但是,这一切只是阿尔都塞的解释,他通过一种精神分析的方法把自传变成了理论文本,让我们去理解?:一个杀人犯。他的申辩就像是苍白的哀怨,毕竟死去的不是他。

|