|

我不想从那个悲剧性的一幕开始讲起,但如果没有1980年11月16日早晨发生的事件,法国哲学家路易·阿尔都塞也不会如此引人注目。事件发生之前,阿尔都塞已经很有名了,知识分子的摇篮巴黎高师的出身,与葛兰西并列的马克思主义思想家,著名的哲学家,共产党员,娶了一个引人注目的女人为妻——这些都积聚在那个周日的早晨,迅速酝酿发酵成为了一个巨大的丑闻:一位巴黎高师的哲学家勒死了自己的妻子。 我不想从那个悲剧性的一幕开始讲起,但如果没有1980年11月16日早晨发生的事件,法国哲学家路易·阿尔都塞也不会如此引人注目。事件发生之前,阿尔都塞已经很有名了,知识分子的摇篮巴黎高师的出身,与葛兰西并列的马克思主义思想家,著名的哲学家,共产党员,娶了一个引人注目的女人为妻——这些都积聚在那个周日的早晨,迅速酝酿发酵成为了一个巨大的丑闻:一位巴黎高师的哲学家勒死了自己的妻子。

事实上,我极其反感在一些谋杀与死亡事件上利用谋杀者的独特身份制造舆论。无论是诗人顾城杀妻,还是哲学家勒死自己的妻子,都无法逃脱世俗法律的限定范围。诗人与哲学家的身份在这样的悲剧性事件中本该不具有任何特殊性,无论是极端的恶还是平庸的恶,那是属于法律层面以外的问题,根本不能成为原谅的借口。如果说我们把目光聚集在谋杀者诗人或者哲学家的身份上,只能证明这样身份的脆弱性,以及人类不可遏制的劣根性——无论是再伟大的诗人或者哲学家都无法利用知识的智慧逃离宿命。但是对于阿尔都塞而言,这个案件的特殊性在于,他很早之前都在接受抑郁症的治疗,接受精神分析,在杀妻之前,已经陷入了严重的精神错乱和谵妄的梦幻之中,再加上他当时的精神分析师的证词,在圣安娜医院接受的医学鉴定,最终法院作出了不予起诉的裁决。

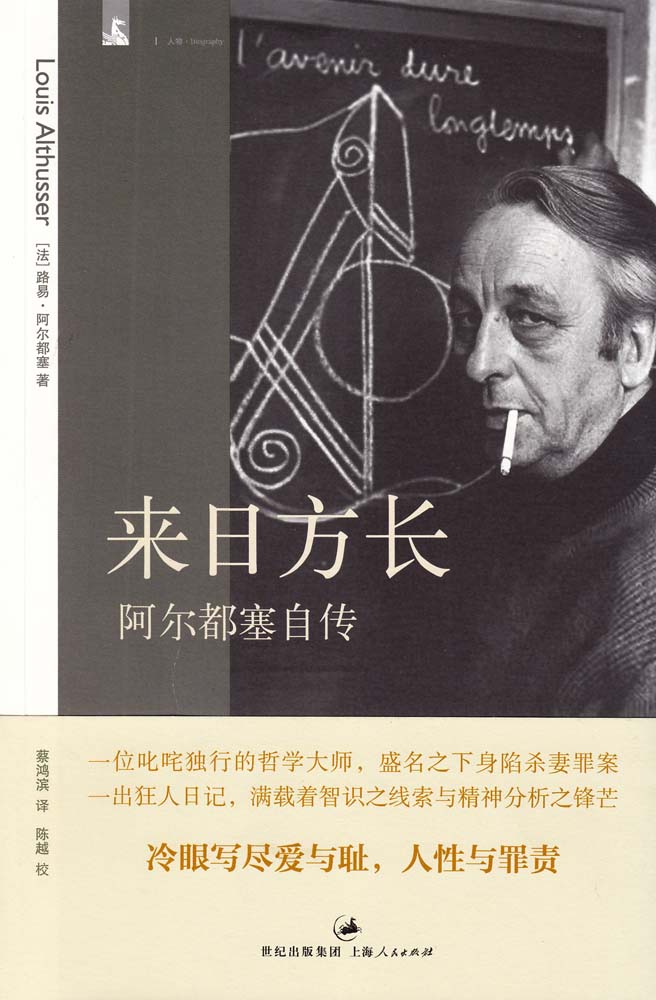

阿尔都塞在医院一直待到了1983年,而后独自一人在巴黎北部,一个离高师所在的拉丁区很远的地方生活,直到1990年去世。1985年3月,他开始整理自己的观点,想讲述自己的这段特殊的历史。短短几个星期的时间,他完成了这本书《来日方长:阿尔都塞自传》的写作。这并不是一本严格意义上的自传,也并未像我们想象中的是一本卢梭式的忏悔录,或者回忆录。想要归纳这本书的概要有些困难,阿尔都塞的写作具有一种疯狂的特征,章节之间缺乏必要缜密的联系,文本中充斥着大量陷入疯狂的幻想一样的情节——我印象最深的是,阿尔都塞说他对生锈的菜刀有一种偏爱,从一个商店里偷了好几把,第二天又以不合适为由,送回给商店的女店员。如果说这个事件还有可信度的话,他接着又说,他想偷一艘核潜艇,冒充海军部长,以晋升为由支走了潜艇的艇长,给全潜艇的官兵放假一周。这是一种精神病人的典型特征,从幻想写到真实,最终我们无法区分其中的界限。

这是一个典型的精神分析文本。唯一不同的是,这本书的作者也是精神分析的对象。而且因为这种自我对他者的模糊性,让这个文本多少有些可疑。如果说在法律层面上,阿尔都塞逃脱了谋杀的嫌疑。但是在道德与伦理的层面上,他陷入了更深更大的痛苦。这不是一本自白书,但是他选择了另外一种形式,从自己的成长与童年经历中找寻内心抑郁与暴力的影子。对自己进行精神分析的一个优势在于,他知道如何建构自己的精神分析叙事,知道如何从童年或者回忆中寻找到那些蕴含着性隐喻与阉割象征的场景与画面,从这些大量的散乱的隐喻中找寻到一种说服自己的证据,进而说服自己是真正的陷入精神错乱,自己才是真正的受害者,而他的妻子不过是一种附带伤害。所以说,阅读本书,我总有一种错觉,阿尔都塞杀妻事件是因为长期的精神抑郁,但是这本书所陈述从童年遭受母亲的象征性阉割,到五年的战俘生涯中发现手淫的快乐,乃至最后求学高师,留校任教与妻子埃莱娜及其他女人之间的紧张关系,这些故意选择的经历与事件都太具有代表性了,仿佛一种精明而故意的暗示,提醒我们他确实陷入了一种疯狂的谵妄之中。换句话说,这本书的写作根本不具有任何自传性写作的客观性,他完全从自己的角度出发解释了整个事件的发生,而且对这种发生进行了从童年的阴影中就开始的,长达一生的辩护。这样的辩护越多,只能证明作者内心耿耿于怀的是如何在意别人对他的评价。正如他在自传序言中所言的,他的辩护“也是为了我自己:为了稍稍掀起压在我身上的这块沉重的墓碑。是的,为了完全靠我自己的力量解放自己,无须任何人的建议和指教”。

托尼·朱特评价阿尔都塞的话是对的,在这样一本具有魔幻现实主义风格的回忆录中,我们阅读到的东西,只是阿尔都塞想呈现给我们的,“他并非由于发疯了才只能做一个平庸的哲学家;实际上可能是由于认识到自己的才智平庸,才导致他变得沮丧,所以精神失常。假如说知识分子的历史由于阿尔都塞事件而蒙羞的话,那么这种羞辱不是他一个人的。”这种羞辱因为一个法国哲学家、一个著名的知识分子,一位共产党员的杂糅身份变得复杂起来。某种程度上,普通人的谋杀只是谋杀,而一位名人的谋杀才能成为一种文化与历史现象,因为我们渴望从这种独特的现象中观察到一种知识与权力的媾和。那些普通的谋杀者是失语者,而哲学家的谋杀可以成为精神分析文本,可以成为一种巨大的丑闻,也可以成为历史的注脚。总之,我们在阿尔都塞勒死自己的妻子事件中,都想融入自己的想法和分析。仿佛这不是一场谋杀,而只是一种文化的滋生与对抗。

|