|

日前,有幸获德高望重的法语界前辈蔡鸿滨教授赐书一册,是他翻译的阿尔都塞自传《来日方长》。一看到这本书,脑海里首先浮现的画面是1980年11月的那个早晨——我刚到法国不久,在南锡欧洲大学中心学习,突然从广播中听说阿尔都塞扼死妻子埃莱娜的消息,震惊不已。一年后,我转到巴黎,所居大学城位于奥尔良门之北,即书中说的蒙苏里别墅诊所的对面,阿尔都塞常去那里就医。又过了十年,1990年10月的一天,在瑞士弗里堡山中,那时我正为《读书》写一篇关于克利斯特娃的《思想武士》的短评,偶然从《新观察家》杂志上得知阿尔都塞心脏病突发离世。文章称阿尔都塞的最终肉体死亡是他的第二次死亡。我于是在短评中加进了阿氏及其“死亡”的内容。如今看到这部自传,二十多年又过去了…… 日前,有幸获德高望重的法语界前辈蔡鸿滨教授赐书一册,是他翻译的阿尔都塞自传《来日方长》。一看到这本书,脑海里首先浮现的画面是1980年11月的那个早晨——我刚到法国不久,在南锡欧洲大学中心学习,突然从广播中听说阿尔都塞扼死妻子埃莱娜的消息,震惊不已。一年后,我转到巴黎,所居大学城位于奥尔良门之北,即书中说的蒙苏里别墅诊所的对面,阿尔都塞常去那里就医。又过了十年,1990年10月的一天,在瑞士弗里堡山中,那时我正为《读书》写一篇关于克利斯特娃的《思想武士》的短评,偶然从《新观察家》杂志上得知阿尔都塞心脏病突发离世。文章称阿尔都塞的最终肉体死亡是他的第二次死亡。我于是在短评中加进了阿氏及其“死亡”的内容。如今看到这部自传,二十多年又过去了……

1980年11月16日,早上八九点,一个身穿睡衣的男子冲出房间,跑进巴黎高师的庭院,发狂地叫喊着:“我扼死了埃莱娜,我扼死了我的妻子。”

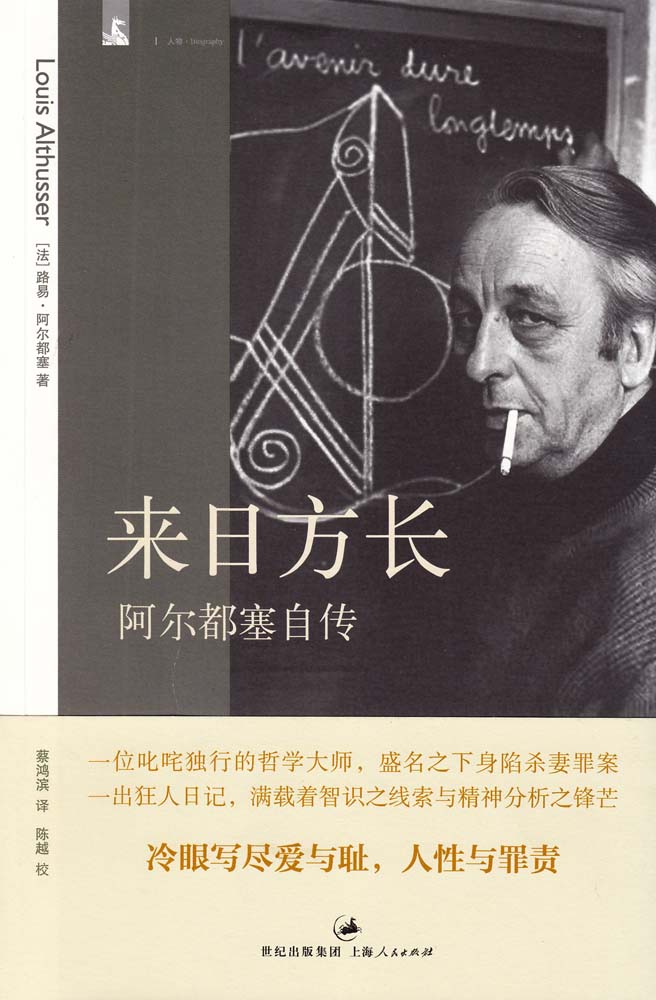

这出荒诞悲剧的主角即是名满天下的哲学家路易·阿尔都塞。他是法国最具原初思想也最受争议的知识分子之一,亦是“二战”后法国最具影响力的思想家。

然而,所有的名誉与成就在这一天崩坍了——“阿尔都塞主义随着阿尔都塞一起死了”!而法院“不予起诉”的判决更引起了舆论的愤怒与声讨……

从悲剧发生到辞世的十年,阿尔都塞的晚年罕为人知。在这部自传中,他从精神分析的角度回顾了自己的一生。

无师之大师 纯粹思考领域的胜利者

德里达在阿尔都塞的丧礼上说:“我的生命的一部分,尚存人间的我的漫长、丰富而又紧张的奔跑就这样随着路易一起中断了,结束了,死去了。”

阿尔都塞在上个世纪中后期的很长时间内,活跃在巴黎意识形态论争的风口浪尖,多少思想精英、青年才俊集合于他麾下,成为萨特之后几代后学的“精神领袖”和“思想导师”。1990年阿尔都塞逝世后,巴利巴尔,德里达、巴丢、珀蒂芒然、德桑第等众多昔日的学生、后来的同事、朋友和战友都为这位理论大师的陨落惋惜悲伤,为他这悲剧的一生感慨叹息。巴利巴尔在阿尔都塞的葬礼上致悼词,他认为阿尔都塞具有让人倾听的非凡能力:所以,和我那一代人一样,我学到的一切若不说是都来自于他,至少也是由于有他。我认为,只有“大师”这个名称最适用于他。

德里达在葬礼上“念”了(因为他已无法找到词语“说”出自己想要说的)感人至深的悼词,得知阿尔都塞逝世的消息,他正在布拉格,那是他在1981年因支持捷克持不同政见知识分子入狱事件后首次去布拉格讲学。德里达动身前曾在电话里对阿尔都塞许诺:从布拉格回来就给他去电话,会去看望他……但一切都来不及了……德里达说,阿尔都塞之死意味着“我的生命的一部分,尚存人间的我的漫长、丰富而又紧张的奔跑就这样随着路易(阿尔都塞)一起中断了,结束了,死去了。”无论你喜欢还是不喜欢阿尔都塞,面对这些诚挚的表达,大概很难不为所动。

当然对于阿尔都塞的成功还有迥然不同的解释。比如托尼·朱特说“在现代学术生活中……他(阿尔都塞)竟然能够用不健全的心智牢笼将教师们和学生们拘留了这么长的时间……” 按托尼·朱特的思路,这么多昔日的学生、后来的同事、朋友,学界著名人物如此折服于阿尔都塞的魅力,似乎也都有些“傻”和“疯”的嫌疑。我想,托尼·朱特的话可能在某种意义上值得深思,但是否稍显苛刻?事情往往要比想象的复杂得多。

我还是觉得阿尔都塞的传记作者的话较为中肯,他认为,从那该死的杀妻事件后,我们就不能单纯追寻他获得成功的原因,也不能仅仅局限于杀妻事件本身来说明哲学家和杀人凶手是何以共存于“天才、精英”之身,而应该寻找他为什么要这样倾诉疯狂事件的原因。无论如何,阿尔都塞的“成功”和“荣光”曾经存在,难以抹杀,而且有着其深层的历史和社会原因,也体现了阿尔都塞本人的独特思想魅力,其实,虽然他否认自己有师从的历史,但法国思想史的特殊“反思”精神传统在他身上打上很深的印记。至少,我们可以说:他“在纯粹思考的领域里作为胜利者出现”。

阿尔都塞以“杀妻事件”为始的自我陈述,虽然是以“正常人”的笔调,我们还是可以看到字里行间中的狂躁的心潮涌动,听到文本叙事中的撕裂的灵魂呐喊……

自我毁灭者 左右不逢源的异端斗士

阿尔都塞的一位女友说:“我不喜欢你的地方,就是你不惜任何代价地想要自我毁灭”。

作为当代西方马克思主义的重要代表,优秀哲学家,阿尔都塞的“荣光”和他强烈的政治参与意识不无关系。作为法共党员,却坚持以改造、质疑、斗争目的留在共产党内,可说是左右不逢源的异端斗士。这双重身份使他的内心充满矛盾,不安,躁动和撕裂,甚至产生“毁灭”和“自我毁灭”的欲望。早在进入巴黎高师之前,他的一位女友就说过:“我不喜欢你的地方,就是你不惜任何代价地想要自我毁灭”。

|