|

著名文学翻译家傅惟慈先生于3月16日因突发哮喘在京去世,享年91岁。北京十月文艺出版社总编辑韩敬群当天率先在微博上披露了这一消息,“惊悉傅惟慈先生今早因突发哮喘去世。一代有风骨,有格调,有性情的前辈,又弱一个。” 著名文学翻译家傅惟慈先生于3月16日因突发哮喘在京去世,享年91岁。北京十月文艺出版社总编辑韩敬群当天率先在微博上披露了这一消息,“惊悉傅惟慈先生今早因突发哮喘去世。一代有风骨,有格调,有性情的前辈,又弱一个。”

傅惟慈出生于1923年,满族,4岁时母亲去世,精通俄语的父亲傅鼎新曾在中苏合办的中东铁路理事会任职,对儿子的管教甚为严厉。

傅先生先后在辅仁大学、浙江大学、北京大学攻读西方语言文学,1950年,傅先生毕业于北京大学西方语言文学系。“我是1942年考入辅仁大学,后转到浙江大学,如果不耽误,应该1946年毕业,结果我1950年才毕业,一个大学念了8年转了3次学。1948年,本来要回北京继续把书读完的,国民党怀疑我爱人是地下党,要逮捕她,我们俩又逃亡到上海。”对于这段经历,傅先生在自述文章中还说:“抗战后期,我曾离家,在大后方流浪了好几个省份。当过兵,受过难,后来又在一所学校读了两年书(半心半意),同一个女孩谈了恋爱(真心实意),在我撒够了欢儿以后,还是回到无法彻底舍弃的书本上来了。”

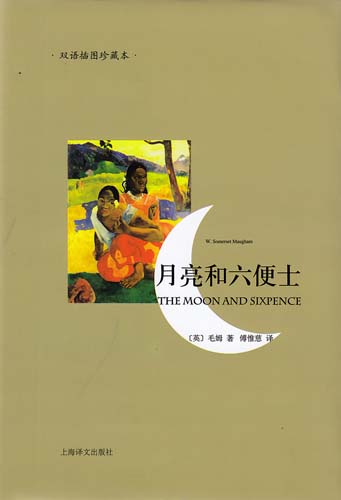

上世纪五十年代,傅先生开始从事翻译工作,主要译作有格雷厄姆·格林《问题的核心》、毛姆的《月亮和六便士》、乔治·奥威尔的《一九八四》、亨利希·曼的《臣仆》、托马斯·曼的《布登勃洛克一家》等。1956年秋开始翻译的托马斯·曼《布登勃洛克一家》是傅先生翻译的第一本重量级作品,那时他刚刚30岁出头。“我抓紧一切运动空隙译完此书,不仅是为了逃避严酷的现实,也是对自己能力和毅力的考验。”

傅惟慈仰慕穆旦,因为“他尽管自己有一个文学的天地可以做点事,却从来没有不关心现实,总想着做点什么,让这个社会变好。”

“关心现实、关心人的生活和心灵”因此成为傅惟慈寄托于翻译文学中的志趣。

傅惟慈退休后四处漫游的生活,大多也与对人的处境的关心有关。他喜欢到德国、英国一些被作家描述过的城市、小镇,或是偏远陌生之地游荡。最后一次游历欧洲是2005年,82岁的 傅惟慈独自骑行游历德国魏玛。除了旅游,收集钱币也是他的爱好,去年接受新京报采访时,他曾说:“一切都是游戏,要寻找些乐趣。”

|