|

翻译过格林、毛姆、奥威尔的傅惟慈,而今年近九旬,他坦言自己不想再翻译了,机会应该留给年轻人。他认为,一切都是游戏,要寻找些乐趣。他喜欢到处玩,到处跑。临走前,傅惟慈给记者看自己在世界各地拍的照片。其中一张德国集中营的照片上,大门上写着“Jedem das seine”, 傅惟慈说应该翻译为“各得其所”。 翻译过格林、毛姆、奥威尔的傅惟慈,而今年近九旬,他坦言自己不想再翻译了,机会应该留给年轻人。他认为,一切都是游戏,要寻找些乐趣。他喜欢到处玩,到处跑。临走前,傅惟慈给记者看自己在世界各地拍的照片。其中一张德国集中营的照片上,大门上写着“Jedem das seine”, 傅惟慈说应该翻译为“各得其所”。

■ 人物名片

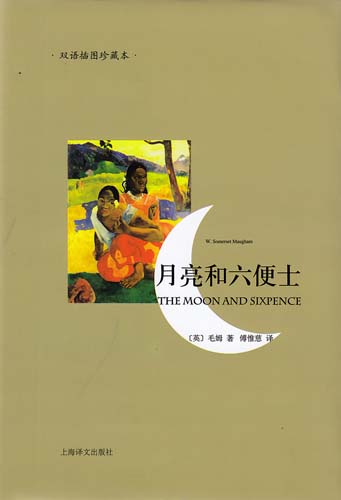

傅惟慈,满族,1923年生于哈尔滨。通英、德、法、俄等多国语言,曾两任中国翻译工作者协会理事。译有德国著名作家托马斯·曼的名著《布登勃洛克一家》,英国著名作家毛姆的《月亮与六便士》,格雷厄姆·格林的《问题的核心》等多部小说。其作品《牌戏人生》2008年由中央编译出版社出版。

1 谈翻译 为了争取到某种自由

傅惟慈的家在胡同深处,院子大门的一半被爬山虎占据。刚下过雨,我们站在滴水的爬山虎下敲着门,身后不远处有个拾荒女人在翻着胡同里的垃圾箱。

小院里生机满满,各式各样的花草开始绽放。傅惟慈拄着拐杖从坐北的正屋里走出来,将我们引向西屋。天还有些凉,他却已经穿上了短袖,但在外面套了件夹克背心。他说起话来声如洪钟,吐字清楚,精神头儿也很好,一点都不像一个即将90岁的老人。

“中国有个成语,圆孔方木,比喻一个人跟时代环境格格不入,我觉得自己多少有些这样。”翻译过格莱厄姆·格林、毛姆、乔治·奥威尔的傅惟慈说做翻译不是为了炫耀自己,不是为了经济利益,也不是为了获得地位。“在我那个时代,弄不好就当右派了。我搞翻译是一种逃避,为了争取到某种自由。否则整天开会劳动,时日虚度。”

“我不是一个很用功的人,真的。”傅惟慈举起朱生豪、杨绛、草婴等翻译家的例子来。“我无法跟人家比。你看李文俊用了那么多时间翻译福克纳。”虽然身体健朗思维清晰,也还有人会找来希望他翻译一些东西,但傅惟慈说自己真的不想再翻译了。“觉得没什么意思了,我也老了。现在年轻人希望争着做点事情,我也想把机会留给他们。”

2 谈生活 我喜欢到处玩,到处跑

不做翻译了之后,傅惟慈开始写些自己的东西。五年前他出了那本《牌戏人生》,讲述自己的故事。现在他在为这本书的新版做准备,包括增加一些新的文章和图片,书里的图很多是他自己拍的。

“我喜欢到处玩,到处跑。我的人生观就是,一切都是作为游戏,要寻找些乐趣。”所谓的乐趣并非花天酒地,而是能让傅惟慈投入其中的东西。有时候他会为了改文章中的一句话而整夜睡不好觉。“只有在奋斗的时候才会感觉自己是存在的,才会觉得自己不是个机器。”笛卡尔的那句“我思故我在”,傅惟慈是这样诠释的,而只有这样,他才觉得人生没有虚度。

2005年,结束德国的告别之旅回国后,傅惟慈又去过曲阜等国内许多地方,但2011年他做了胯关节手术,现在拄着拐能走一些路,旅行就有些奢侈了。平时,他早上习惯看看报纸,上午给朋友写写信做些正经事。中午之后他有时候会骑电动三轮车出去转一圈,骑到什刹海找人聊聊天。他的老伴喜欢看电视,但听力不大好,有时候两个人的交流要靠纸笔。“我爱人每天告诉我一件新闻,有时候是朝鲜想会谈了,今天说的是普京想和他老婆离婚了。”

3 谈读书 没去解放区,因为离不开书

傅惟慈偶尔也看看电视,去年放《中国好声音》的时候他一下看入了迷,尤其里面几个唱英文歌的,“有个叫郑虹还是郑什么。”他不上网,怕费事,有句英文谚语——An Old Dog Can't Learn New Tricks(老狗学不了新把戏)他用来形容自己。“年轻时喜欢某一类书,到了老年还是这些书。”不过他的这个自我形容也未见得准确,其实他很喜欢托年轻人给他带些现在流行的新书,有个记者给他拿了一摞书,他说里面有“阿乙,阿丙,还有一个《无尾狗》不是阿乙,是谁来着?”我们告诉他,是阿丁。

“我挺好奇现在的新书的,我喜欢这本书。”顺着他的手指看过去,是路内的《云中人》,“我觉得写得真有意思,里面告诉我好多歌手的名字。”《巨流河》也是傅惟慈喜欢的一本书,让他想起自己曾经的流浪生活。

古典音乐里,傅惟慈喜欢听肖斯塔科维奇这些音乐带有震撼力的作曲家作品,但是听这种音乐对音响要求高,声音也要放得很大。“就好像有好东西舍不得吃,要很隆重地去对待。”结果那些唱片还在那里,自己反倒因为这样的仪式感而听得少了。同样变化的还有他吃东西的偏好,以前他喜欢吃炖肉,但现在他对肉不大有兴趣了,吃东西吃得很少,一定要吃自己合口的。他爱吃西餐,吃点面包抹上果酱,他觉得还不错。

|