|

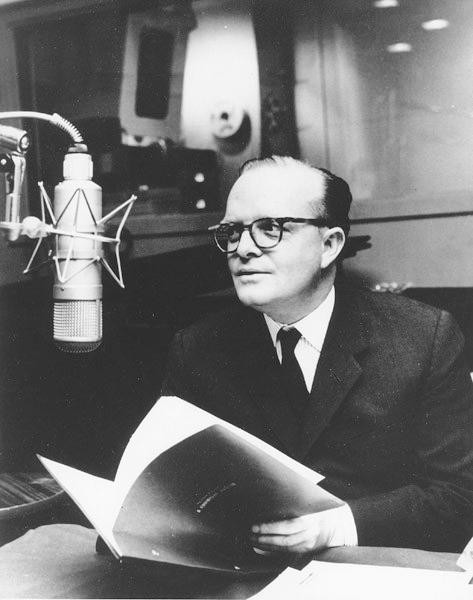

杜鲁门·卡波蒂在1957年接受《巴黎评论》记者采访时,记者问道:“你觉得批评对你有帮助吗?”卡波蒂毫不掩盖地回答说:“如果是在出版之前,如果批评是出自那些你认为其判断力可信的朋友,对,当然批评是有用的。可是,一旦作品已出版,我就只想读到或者听到表扬了。任何低于称赞的评价都叫人讨厌。如果你能找出一个作家,他肯坦言自己曾从评论家的吹毛求疵和屈尊俯就中得到什么教益,那么我就给你五十美元好了。我不是说,那些职业批评家个个都不值一谈——但是那些优秀的评论家却没有几个动笔的。最重要的是,我相信你应该在抵挡意见的过程中变得更坚强。” 杜鲁门·卡波蒂在1957年接受《巴黎评论》记者采访时,记者问道:“你觉得批评对你有帮助吗?”卡波蒂毫不掩盖地回答说:“如果是在出版之前,如果批评是出自那些你认为其判断力可信的朋友,对,当然批评是有用的。可是,一旦作品已出版,我就只想读到或者听到表扬了。任何低于称赞的评价都叫人讨厌。如果你能找出一个作家,他肯坦言自己曾从评论家的吹毛求疵和屈尊俯就中得到什么教益,那么我就给你五十美元好了。我不是说,那些职业批评家个个都不值一谈——但是那些优秀的评论家却没有几个动笔的。最重要的是,我相信你应该在抵挡意见的过程中变得更坚强。”

曾经有记者问加西亚·马尔克斯喜不喜欢理论家?马尔克斯直截了当地回答说:“确实如此。主要是因为我确实没有办法理解他们。”马尔克斯接着说:“对我来说,批评家就是理智主义的最典型例子。首先,他们拥有一种作家应该是什么样的理论。他们试图让作家适合他们的模子,即便不适合,也仍然要把它给强行套进去。因为你问了,我只好回答这个问题。我对批评家怎么看我确实不感兴趣,我也有很多年不读批评家的东西了。他们自告奋勇充当作家和读者之间的调解人。我一直试图成为一名非常清晰和精确的作家,试图径直抵达读者而无需经过批评家这一关。”

纵观当今的中国文坛,像卡波蒂和马尔克斯这样“误解”批评家的观点,可说是从来就不乏“知音”。如作家阎连科就在《作家与批评家》中毫无遮拦地说:“想成大名的作家都是去找最坏的批评家,因为他们能把黑的说成是白的;想成大名的批评家,都去找那些优秀的大作家,只要你把白的说成黑的。”而与阎连科先生灵犀相通的贾平凹,则进一步发挥和阐述说:“作家和评论家就像两口子一样,在外是夫妻,在家是对头,相敬如宾的时候很少,如果有,那也是新婚时候的事。大多数情况下,评论家是妻子,严厉地指责、刻薄,甚至谩骂作家,作家一旦抗争,四周的声音就会偏向女方,因此许多作家选择忍受、不吭气。”在贾平凹的眼里,作家仿佛成了忍气吞声,饱受委屈的弱丈夫,而批评家却成为了一个毫不讲理,只知道无理取闹的泼妇。这种“得了便宜还卖乖”的观点,在当今的中国文坛可说是大行其道,极有市场。在这样一种荒唐逻辑中,批评家常常成为了一种颠倒黑白的人。在如此极不正常的文坛风气下,倘若谁要对某些著名作家的平庸之作进行一针见血的批评,哪怕是该批评家的批评再言之有理,持之有故,也会被某些作家强行罗织罪名,说成是幻想借机出名的“酷评”,甚至被疑心生暗鬼地说成是“预设立场”、“已经越过文学批评的底线”。而这所谓的“底线”,最多也只不过是某些作家犹如私设公堂一样,私设的判定标准。这种不是通过正常的文学争鸣来讨论文学,解决文学创作和批评中出现的问题的偏激做法,进一步将文学批评推向了舆论的风口浪尖,使文学批评家们在文学批评的写作中动辄得咎、如履薄冰。

长期以来,有些匪夷所思的文学批评家一直在败坏着文学批评的声誉。为了讨得著名作家们的欢心,他们一味地揣摩怎样才能使作家们喜欢,并撰写出一篇又一篇犹如谀辞一样的学术论文和文学批评,将文学批评当成了巴结作家的“谄媚书”。以致使某些作家感觉良好地认为,文学批评家的天职就是讨好作家,而一旦有批评家敢于对某些著名作家的平庸之作进行鞭辟入里的批评,就会使某些听惯了掌声,看惯了鲜花和笑脸的著名作家们怒发冲冠,甚至还会使某些追捧他们的批评家们也跟着同仇敌忾,继而对坚持正义的批评家同室操戈。对于这种作家的行为,俄国伟大的批评家别林斯基曾说:“认为批评这一门行业是轻而易举的,大家或多或少都能做到的,那就是大错特错:批评家的才能是稀有的,他的道路是滑脚的,危险的。”但在当今某些中国作家的心中,文学批评家都是一些不懂文学,没有别的本事,只能吊死在文学批评这棵树上的人。诸如阎连科公开撰文讥讽批评家说:“批评家爱把闲扯淡的小说说成是飘逸,把写花花草草的小说说成是诗意;作为一种回报,作家就把批评家那些连他自己也不甚明了的论文说成是深奥,把无逻辑的理论堆砌说成是渊博。”如此拿批评家开涮,把作家和批评家的关系和作用人为地对立起来,作家和批评家之间的关系哪里还谈得上是什么如车之两轮、鸟之两翼,缺一不可的关系呢?

|