|

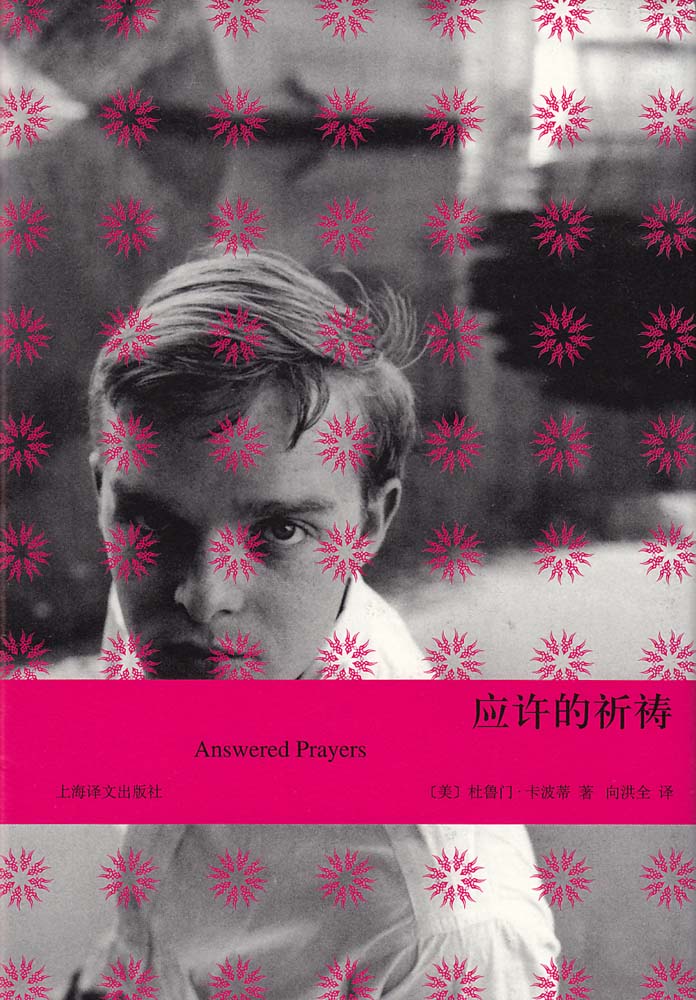

1966年,杜鲁门·卡波蒂的《冷血》大卖,反而直接导致了《应许的祈祷》的难产。根据当时的编辑回忆,《应许的祈祷》签订之后的两周,煎熬多年之久的非虚构之作《冷血》才最终以书籍的形式出版发行——有兴趣的读者可以从2005年电影《卡波蒂》中了解他写作《冷血》的前因后果。当时卡波蒂与他的好友哈珀·李一起前往堪萨斯州调查一桩谋杀案,花费了六年时间才完成了《冷血》,虽然他已经预期到了这本小说会是他的成功之作,但由于凶手迟迟未被判刑,他的小说也无法出版。正是在等待的这段时间里,他与兰登书屋签订了一本新书,按照原计划两年之后交稿出版。 1966年,杜鲁门·卡波蒂的《冷血》大卖,反而直接导致了《应许的祈祷》的难产。根据当时的编辑回忆,《应许的祈祷》签订之后的两周,煎熬多年之久的非虚构之作《冷血》才最终以书籍的形式出版发行——有兴趣的读者可以从2005年电影《卡波蒂》中了解他写作《冷血》的前因后果。当时卡波蒂与他的好友哈珀·李一起前往堪萨斯州调查一桩谋杀案,花费了六年时间才完成了《冷血》,虽然他已经预期到了这本小说会是他的成功之作,但由于凶手迟迟未被判刑,他的小说也无法出版。正是在等待的这段时间里,他与兰登书屋签订了一本新书,按照原计划两年之后交稿出版。

但是《冷血》的持续热销,差点让《应许的祈祷》胎死腹中。在卡波蒂的一生中,《冷血》不仅仅是他的代表作,同样也让他成为了当红一时的畅销书作家,社交宠儿,上层社会的名流。在卡波蒂的一生中,名望是他持续的写作动力。他在《巴黎评论》的访谈中,他直言不讳地说,他从来不写拿不到报酬的东西。而且他最擅长的就是窥探这个他一心融入的上流社会,充当富贵豪门的主角。他同样具备这样的资历,他喜欢交谈、喜欢倾听,喜欢说话。至于阅读和写作,如果不是为了生存,如果他不缺乏金钱,很可能不那么重要。当然,这样说并非贬低卡波蒂的天赋,在他的写作生涯中,就连那些篇幅短小的速写作品都有种强烈的吸引力,更不要说精心构筑的《应许的祈祷》。

但是最终《应许的祈祷》只留下了三章,他与出版社签订的合约一拖再拖,直到1981年,仍然没有完成这部据说可以媲美普鲁斯特《追忆似水年华》的作品。原本打算的六章,只留下了三章残篇。有一种说法是,因为卡波蒂提前在《时尚先生》上发表了其中两章,因为对他周围生活圈子极为写实的手法,暴露了很多名人的隐私,引发了集体的恐慌,甚至导致很多朋友与其断交。虽然卡波蒂声称他是一名作家,写作很少有自传性,他并不以取悦别人而写作,但是很显然,这种轩然大波还是超出了他的预计。很可能这种人际关系的日益恶劣,让他写作下面的章节产生了很大的顾虑,结果导致整本书难产。

从现如今我们读到的《应许的祈祷》看,整本书的篇幅和布局,不要说可以媲美普鲁斯特,就连他全盛时期的作品都无法相比,这句评语可能是为了博人眼球的故作惊人之语。但是这本书的某些章节还是读起来兴致盎然,你不得不佩服卡波蒂在描慕人物,刻画角色方面的能力。有时候读他的作品,给我一种印象,凡是跟他有过交往的名人,都可能成为他笔下的人物加速色。他随时在观察人物,也许在与他谈话的过程中,他的内心已经默默地用刻薄而形象的言辞对你进行了各种分析和描绘。在电影《卡波蒂》中,他的形象与其说是一个小说家,倒不如说是上层社会中各种社交名媛的闺蜜和好友,任何人都乐意向他倾诉自己的内心困惑,也不忘透露下上层社会的各种八卦秘闻:他熟知所有名人的秘密。

小说中的主人公P·B·琼斯,自幼是一名孤儿,孤儿院长大,自小流浪,爱好写作。当然,他是一名同性恋,时不时通过皮肉生涯接触到各种人物。小说开篇不到十二页,琼斯通过一位当红女作家进入了曼哈顿的社交中心,在那里,他遇到数不胜数的各路名流,有演员、画家、作曲家,当然更多的还是作家:威斯坦·休·奥登、克里斯托弗·伊舍伍德、格伦韦·韦斯科特、诺曼·梅勒、田纳西·威廉斯、斯泰伦,偶尔还有“迷恋的洛丽塔的威廉·福克纳——此人常常神情凝重,举止庄严,心态压着两重的重负:一厢要惴惴不安地摆出上流社会的举止,一厢又在借口丹尼威士忌带来的宿醉中挣扎”。书中流浪在巴黎的章节中,他写萨特是“歪斜眼、面容白如馅饼,嘴里常叼着烟斗”,跟他“老处女似的姘妇”波伏娃靠在一个一个角落里,“想一对儿口技艺人扔弃的玩偶”;描写阿瑟·库斯勒“一个气势汹汹的矮子,非常喜欢放任自己的拳头”;当然还有加缪“身形瘦长,一头卷曲的棕发,眼睛流光溢彩,充满生气,永远一副正在聆听的焦虑神情:他是个易于接近的人”。这是唯一卡波蒂没有这么刻薄的地方。

|