|

编者按: 编者按:

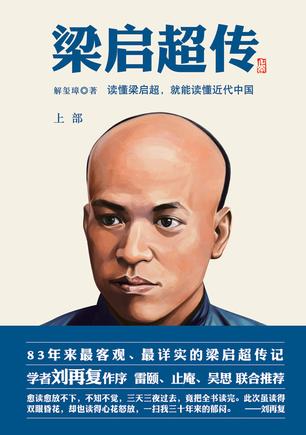

11月12日,北青圈阅读分享会走进了北京第二外国语学院,解玺璋老师受邀与学子们分享了他在撰写《梁启超传》过程中的心得体会。

解玺璋:知名评论家、学者、近代史研究者,从事报刊编辑、图书编辑二十余年,曾获多种全国及北京市文艺评论奖,著有《梁启超传》、《一个人的阅读史》、《喧嚣与寂寞》、《中国妇女向后转》、《雅俗》等。

我的“粗俗”读书方式

读书的方式各有不同,我向往陶渊明所说的“好读书不求甚解,每有会意便欣然忘食”。“会意”是两颗心的相通,通过读书体会作者的心思,而这是我可望而不可求的境界。我读书往往是有目的的,是一种功利化的粗俗的读书方式带着问题读书,这是我得到的经验。

我写《梁启超传》也得益于此,俗话说:“七分采访,三分写作”,采访越透彻写作就越容易。我围绕梁启超制定了庞大的难以想象的读书计划,由于这个人物的复杂性,加之我自己的储备不足,这是很难完成的,我咬着牙往前走,读完了一本又一本书,终于写成了梁传。

写梁传实乃一件难事

说到我写《梁启超传》,这并不是一件容易的事。这位传主,太过宏阔,博大,深邃,崇高。胡适曾为梁启超生前没能留下一部自传而深深感叹:“虽然他的信札和诗文留下了绝多的传记材料,但谁能有他那样‘笔锋常带情感’的健笔来写他那56年最关重要又最有趣味的生活呢!”(胡适《胡适自传》第5页,黄山书社1986年版)

我大学的时候就对梁启超感兴趣,读他的书可以读到热血沸腾,但是关于他的研究并不深。我写梁传是从丁文江、赵丰田编写的《梁启超年谱长编》入手的,这本书为我提供了梁启超的人生经历和大量的细节以及他复杂的社会关系,写作的结构、方向、方式,包括整体风格、节奏等都是在读书中慢慢确定下来的。

我想,如果按照时间顺序写,很难写出新意。记得大学历史课上老师讲过郭沫若为什么能打败老一辈历史学家,主要是因为他的新历史理论,我写人物传记也要打破常规才能出彩。

我在读梁启超的年谱时有一种体会,即他与历史上的很多重要的人物都有非常多的联系,但他们这种交往不是纯私人感情式的,而是一种与国家的历史、国家的命运紧密联系在一起的。我想我应该用一种关系的方式来写梁启超。

比如他和康有为分分合合,但是都是源于两人不同的政治态度。还有他和章太炎、孙中山等,关系时远时近,他和谭嗣同亲如兄弟等等。这些人物以梁启超的生平经历为纵轴,横向铺展开来,按照这种结构,像一棵大树一样,梁启超作为主干,他与每个人之间的关系作为树杈,伸展开去。这本书包含的内容很多,以至于后来刘再复先生作序:读了这本梁传,就相当于读了中国近代史。

必须跨过去的两道坎

我写梁启超传,有两个很难迈过去的坎。一道坎就是我看到的评价和我读书得到的往往是相抵触的,我需要打破政治符号还原人物的真实面貌。比如,对梁启超的主流评价是维新派,保皇派,保守派,反革命,给他贴了很多政治标签,而梁启超与康有为的保皇是不一样的。梁启超曾有过非常激进的状态,他主张革命,几乎和孙中山走到了一起,以至于康有为认为他搞乱了保皇党的思想。

第二道坎就是对梁启超的道德评价。有些人认为,梁启超善变,见风使舵。比如他在1899年至1902年期间和老师发生冲突时,一方面向老师承认错误,一方面写文章表达己见,这种做法被有传统思想的人认为是不尊师重道。还有,戊戌变法后,他逃亡日本,写了很多关于变法的文章,宣传慈禧的不好,塑造光绪支持改革的形象,有些内容是虚构夸张的,后来他也反思自己写了许多不实的东西。在我看来,这是他的一种政治策略,但一些学者则抓住这些细枝末节不放,来全部推翻他。

一个愤青的学术求索

我本人有点愤青,与梁启超的思想冲突不断。每每读书,都会和自己的思想“打架”。

一开始,我并不完全认同梁启超,他的“文艺是为政治服务”的观念我不能认同。

我还看到了他通过小说表达自己的思想,达到动员和启蒙群众的目的。比如他的《中国未来记》中第三回用两万字写了两个人,这两个人为“中国走什么道路”辩论了44次,最终主张立宪的驳倒了主张革命的人。

他倡导的新诗革命没有诗味儿。

他还写过戏剧剧本,表现中国人的爱国情绪,而这与我生活的上世纪八十年代文艺主体性相去甚远,我也很难接受。

他1904年后反对革命,认为革命会给中国带来灾难,而我当时崇拜革命。

他的《开明专制论》认为中国如果想从专制社会走向君主立宪必先经历开明专制,可是专制就意味着不开明,何谈开明专制?我一直不解。

|